В 1930-е годы Владислав Стржеминский и Катажина Кобро были творцами авангарда. Их союз был гармоничным. Счастью положила конец война — нищета, голод и борьба за выживание полностью изменили их жизнь, лишили чувства собственного достоинства. В таких условиях от любви до ненависти и вправду один шаг. Какой на самом деле была жизнь скульптора Катажины Кобро и художника Владислава Стржеминского?

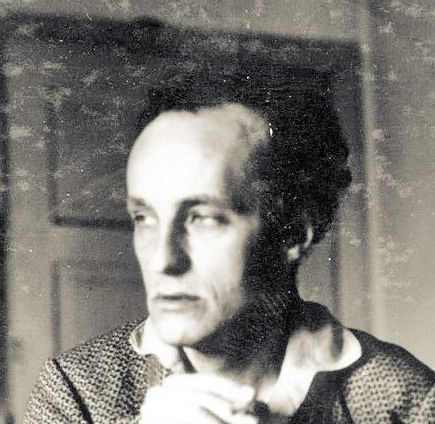

Владислав Стржеминский и Катажина Кобро, 1933. Источник: Музей искусства в Лодзи

Владислав Стржеминский и Катажина Кобро, 1933. Источник: Музей искусства в ЛодзиИх судьба обросла легендами. В них Кобро всегда жертва, Стржеминский всегда обидчик. Наверняка так оно и было. Но, работая над статьей о них, беседуя с их дочерью Никой, которой теперь уже нет в живых, встречаясь с их общими знакомыми и с учениками Стржеминского, читая то, что писали они, и то, что писали о них, я понял, что правда лежит глубже.

Нельзя не принимать во внимание тот неоспоримый факт, что первые серьезные конфликты между ними вспыхнули в начале войны, в 1940 году, а поженились они в 1921-м, — то есть двадцать лет прожили в счастливом супружестве. Они ездили отдыхать в Закопане и Халупки. У них было много друзей. На фотографиях, относящихся к тому периоду, они выглядят счастливыми. Об этом отрезке их жизни никто не пишет, а жаль.

Несмотря на конфликты, возможность развода даже не рассматривалась. Кобро не смогла уйти от мужа. Сносила унижения. Чувствовала ответственность за него, ведь он был человеком с ивалидностью.

Жизнь матери осложнилась после моего рождения. Сначала все свое время и энергию она отдавала мне, орущему младенцу, потом началась война, и мать почти перестала заниматься творчеством. Отец во время оккупации был подавлен, его мучили страхи.

В московском госпитале

Владислав Стржеминский с одиннадцати лет учился в московском Александровском кадетском корпусе, который окончил в 1911 году. Ему тогда не было и восемнадцати лет. Поступил в петербургское Николаевское военно-инженерное училище, а в 1914 году, в середине июля, оказался в 1-й Кавказской дивизии.

28 июня 1914 года сербский студент Гаврило Принцип застрелил в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Основное подозрение в подготовке покушения пало на Сербию. Австро-Венгрия в ответ напала на Сараево. Так началась Первая мировая война.

Стржеминский служил тогда офицером в саперных частях. Его откомандировали в крепость Осовец. Спустя годы он рассказывал дочери о том, что ему довелось там пережить: холод, разбитые дороги, грязь, вши. Потом их часть перевели в местечко Першай в Беларуси. Как-то ночью, в мае 1916 года, солдат, споткнувшись, уронил в окоп гранату со снятой чекой. Погибло много его товарищей. Стржеминский попал в полевой госпиталь, где ему ампутировали левую руку ниже локтя и правую ногу, оставив только треть бедра. Осколком повредило глаз. Позже Стржеминского перевезли в Москву.

Там, в госпитале имени Прохорова, работала медсестрой юная Екатерина Кобро. Она, как и многие девушки из хороших семей, считала своим долгом во время войны ухаживать за ранеными. Так они познакомились. Катя рассказывала Стржеминскому о своих увлечениях. Говорила, что хочет учиться скульптуре. Раненый офицер тоже увлекался искусством, правда, никогда серьезно не думал о том, чтобы посвятить ему свою жизнь. Теперь он решил, что самое время начать все сначала.

Другие пациенты не отличались терпением, быстро впадали в отчаяние. Но только не Стржеминский. Ни несчастный случай, ни тяжелое ранение и увечья не поколебали душевного равновесия Стржеминского. Это больше всего привлекало в нем Екатерину Кобро.

Стржеминский долго оставался в госпитале. Его уговаривали учиться ходить на протезе. Но ни к одному он так и не смог привыкнуть. Стржеминского мучили фантомные боли в ампутированной ноге. Окрепнув, он стал передвигаться на костылях. Кобро во всем ему помогала, учила его ходить. В это время он начал писать красками.

Кобро приходила в госпиталь все реже, потому что ей надо было готовиться к экзаменам. Осенью 1917 года она поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. А Стржеминский, выйдя из госпиталя, в октябре 1918 года тоже начал учиться в Москве, в Первых свободных художественных мастерских, куда скоро попала и Екатерина Кобро. Это был знак судьбы — и не единственный. Осенью 1919 года Стржеминский переехал в Смоленск. Летом 1920-го там поселилась и Кобро. Оба были полностью поглощены творчеством. Стржеминский много писал и уже сумел получить признание. Скульптуры Кобро тоже привлекали к себе все больше внимания, ей даже предложили преподавать в местном училище керамики.

«А кроме того, я вышла замуж»

Много лет спустя их дочь Ника Стржеминская писала: «Отец тогда уже был известным художником, занимал несколько ответственных должностей, постоянно участвовал в различных выставках. В профессиональном сообществе к нему прислушивались. Мама, хотя и была на пять лет моложе отца и меньше успела сделать, несомненно, была одной из самых заметных фигур советского художественного авангарда».

Их взгляды на искусство совпадали. Они начали работать вместе, а потом — и жить.

В то время решиться на это, бросив вызов общепринятой морали, было непросто. Но Кобро и Стржеминский были авангардистами во всем. В конце 1921 года они зарегистрировали брак — о чем Кобро сообщила своим родным в письме так: «А кроме того, я вышла замуж».

В их мастерскую на Большой Советской в Смоленске приходило все больше народу. Януш Загродзкий Януш Загродзкий (1941) — историк искусства, критик, автор выставок современного искусства и критических текстов, основатель галереи Ślad («След») в Лодзи вспоминал, что их студия выглядела довольно забавно: вся была заставлена ящиками, кусками жести, разнообразного стекла, завалена опилками. Он окрестил ее «палитрой конструктивизма».

В 1922 году они приехали в Польшу. Почему? Неизвестно, даже дочь не смогла найти ответа на этот вопрос. Путь в Польшу был нелегким. Им пришлось ночью пробираться через заросли и болота. Весь багаж тащила на себе Кобро — Стржеминскому это было не под силу. Их задержали польские пограничники и водворили в камеру, обвинив в шпионаже в пользу СССР. Проведя в заключении несколько недель, Кобро и Стржеминский в конце концов добрались до Вильно, где находилась семья Стржеминского. Свекровь невзлюбила Кобро — как говорят, из-за ее русского происхождения.

Владислав Стржеминский. Пост супрематическая композиция № 2. 1923, холст, масло. Источник: Музей искусства в Лодзи

Владислав Стржеминский. Пост супрематическая композиция № 2. 1923, холст, масло. Источник: Музей искусства в Лодзи Когда мы приехали в Польшу, Стржеминский начал подчеркивать, что он поляк, я ушам своим не верила.

Кобро пришлось жить в семье мужа. Ее роль сводилась к помощи свекрови. Стржеминские разговаривали между собой исключительно по-польски, то есть на языке, которого Кобро не понимала. Она вернулась к своим, в Латвию.

Екатерина и Владислав писали друг другу письма. В конце концов было принято решение съехаться, но поселиться отдельно от семьи. Чтобы получить польское гражданство, Кобро пришлось обвенчаться со Стржеминским в костеле, это произошло 29 июля 1924 года в Риге. Супруги переехали в Польшу и поселились в городе Щекочины, что на реке Пилице. Тогда они часто меняли адреса. Из Щекочин переехали в Бжезины под Лодзью, потом в село Жаковице, а оттуда в город Колюшки в Лодзинском воеводстве.

Колюшки показались маме чуть ли не мегаполисом. Ей довелось прожить здесь четыре года.

Это было счастливое время. Они вместе работали над книгой «Пространственная композиция. Расчет пространственно-временного ритма». Совместная работа была вызвана необходимостью, поскольку Кобро неправильно писала по-польски. Стржеминский исправлял ей орфографические ошибки. Это был период интенсивного творческого роста, скульптор работала над своими знаменитыми пространственными композициями. Кобро была первой в мире художницей, которая вписала скульптуру в пространство — в этом она опередила даже Генри Мура.

Катажина Кобро. Пространственная композиция 4, 1929. Источник: Музей искусства в Лодзи

Катажина Кобро. Пространственная композиция 4, 1929. Источник: Музей искусства в ЛодзиВ конце концов, осенью 1931 года супружеская чета переехала в Лодзь. Здесь они продолжили работать вместе. Хотели открыть художественную школу, где исповедывались бы более передовые взгляды, чем в знаменитом немецком Баухаузе.

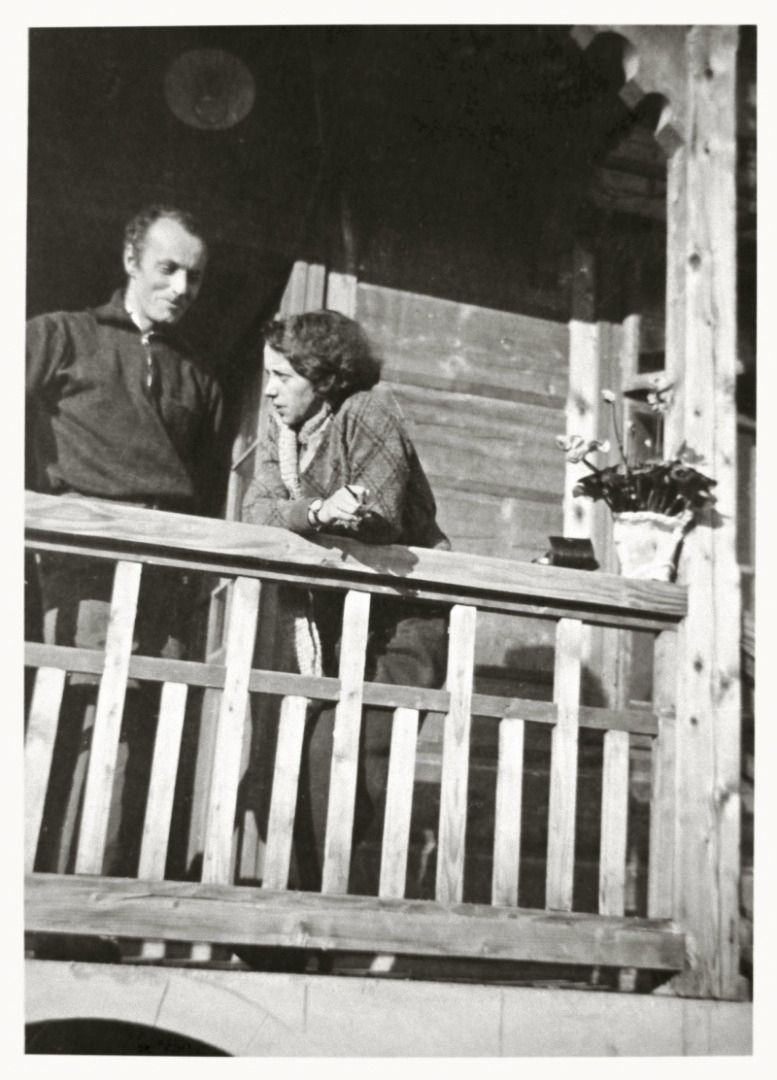

В Лодзи Стржеминский и Кобро тоже часто переезжали с места на место. Селились они, как правило, в комнатушках без удобств, где еще надо было выделить место для работы. Зимой и летом супруги устраивали себе каникулы. В Закопане они познакомились с Виткацием, тот даже написал портрет Кобро. Рождество встречали с семьей Юлиана Пшибося Юлиан Пшибось (1901–1970) — польский поэт, эссеист и переводчик, друг семьи Стржеминского и Кобро. в городе Висла. Их браку было уже десять лет, и ничто не предвещало катастрофы.

Катажина Кобро. Пространственная композиция 9, 1933. Источник: Музей искусства в Лодзи

Катажина Кобро. Пространственная композиция 9, 1933. Источник: Музей искусства в ЛодзиНачало ада

В 1935 году мамино желание родить ребенка окончательно созрело. Она была красивой, сильной, энергичной женщиной, которая не успела познать радости материнства. Жизнь, целиком посвященная творчеству, перестала ее удовлетворять. Кроме того, она понимала, что ей 37 лет и скоро будет уже поздно рожать.

Стржеминский вначале не хотел ребенка. Его мать твердила Кобро, что ее долг — заботиться о Владеке, мазать ему хлеб маслом, резать ножом то, что лежит у него на тарелке…

И этот Владек был моим ребенком. Мне казалось, что я смогу заглушить в себе инстинкт материнства.

Ника родилась в ноябре 1936 года, на три месяца раньше срока. Персонал роддома состоял в основном из немцев. Стржеминский говорил, что это фашисты и что они хотят убить его дочь. Говорил, что они дают ей яд.

Тогда и началось почти параноидальное отношение отца к немцам.

Стоит обратить внимание на эту фразу, потому что последующие его конфликты с женой были явно замешаны на национальных предрассудках. Во-первых, она была русской. Во-вторых, по отцовской линии у нее были немецкие корни. Фамилия ее деда звучала «фон Кобро».

До двух лет Ника тяжело болела. Для всех это было трудное время. Вокруг говорили о войне. Когда она началась, семья, спасаясь от бомбардировок, бежала в Вилейку. До Второй мировой войны Вилейка входила в состав Польши. Сейчас это город на территории Беларуси. Кобро массировала парализованным старухам ноги за молоко или макароны для ребенка. В самые лютые морозы она ходила без чулок, потому что на них не хватало денег. Денег вообще ни на что не хватало.

Так для семьи начался ад. Спустя девять месяцев они вернулись в Польшу в телячьих вагонах. В Лодзи на Кобро стали оказывать давление, чтобы она, из-за ее немецкого происхождения, подписала фольклист. Volkliste — реестр немецкой национальности, который вели немецкие оккупационные власти на территории Польши во время Второй мировой войны. В конце концов оба подали заявление о включении их в так называемый «русский список», что давало возможность получать больший продовольственный паек. Стржеминский не мог себе этого простить до конца жизни, обвиняя жену в том, что, если бы она не была русской, их бы не заставили это сделать. Такой шаг казался ему предательством, хотя они совершили его ради ребенка.

С творчеством было покончено: надо было выживать. Кобро шила игрушки для детей, которые выменивала на продукты или деньги. Стржеминский рисовал открытки — пейзажи «С праздником» или букеты «С днем ангела». Оба шили сумки. Положение было хуже некуда. Это время хорошо запомнилось Нике Стржеминской: «Без ссор и стычек не проходило ни дня». Когда дети хозяев комнаты, которую снимали художники, заболели скарлатиной, Кобро воспользовалась этим и уехала с дочерью к подруге, Аде Краузе. Стржеминский приходил к ним почти каждый день.

Обвинения

В 1943 году Кобро втайне от мужа крестила дочь в православной церкви. Стржеминский, узнав об этом, впал в бешенство. В письме к Юлиану Пшибосю он писал:

Представьте, во время войны фон кобра сбежала с Укой Так он называл дочь. к немке и, пока жила там у нee, окрестила Уку в православной церкви.

В мае 1944 года они снова поселились вместе. Теперь уже дело не ограничивалось ссорами. Стржеминский стал бить жену, пуская в ход костыли.

От этих лет, так же, как и от следующих, у меня остались в памяти мамины синяки на плечах, спине и голове.

Когда Стржеминский стал обвинять жену в том, что она не привозит дров, а значит, не заботится о дочери, Кобро в отчаянии спустилась в подвал и порубила топором свои скульптуры.

Осенью 1945 года Стржеминский начал работать в Высшей государственной школе пластических искусств. Он вел курс «Композиция и принципы формы» и оказался замечательным преподавателем. Сейчас бы сказали, что у него была харизма: люди к нему тянулись. Это подтверждает и учившаяся у него Кристина Кригер, Кристина Кригер (1926–2013) — польская архитектор, урбанист, художница, работавшая в Лодзи. с которой я беседовал в Лодзи.

Он был прекрасен. Так нам казалось, несмотря на его физические недостатки. Занятия он вел, стоя у доски и поясняя свои слова рисунками. Говорил всегда конкретно. Студенты его обожали, коллеги не выносили. Особенно после 1949 года, в период расцвета соцреализма. Художники в Лодзи стали соцреалистами, разве мог им понравиться человек с другими взглядами на искусство?

В начале 1947 года Стржеминский подал на жену в суд, требуя лишить ее родительских прав, и тем самым отрезал все пути к примирению. Они продолжали жить вместе, ненавидя друг друга еще больше. В это время в институте собирались предложить Кобро возглавить кафедру скульптуры. Стржеминский воспринял это как личное оскорбление. Он не видел для себя возможности не только сотрудничать с женой, но даже встречаться с ней в коридорах вуза. Когда спросили его мнение по поводу назначения Кобро на должность, он высказался против, заявив, что жена лишает дочь национального самосознания, внушая ей неприязнь к Польше и любовь к немцам и русским. Такой аргумент, когда после войны прошло всего два года, решил дело.

Старые друзья и ученики отца в один голос заявляли, что, когда разговор заходил о жене, профессор менялся до неузнаваемости. Со злобой и яростью он обвинял ее во всех смертных грехах. Мама тоже жаловалась всем подряд на ссоры и низкие поступки мужа, возлагая на него ответственность за все зло, которое ей пришлось испытать в жизни.

Их частная жизнь стала предметом всеобщего обсуждения. Посторонних посвящали в самые интимные подробности. Каждый старался не остаться в долгу.

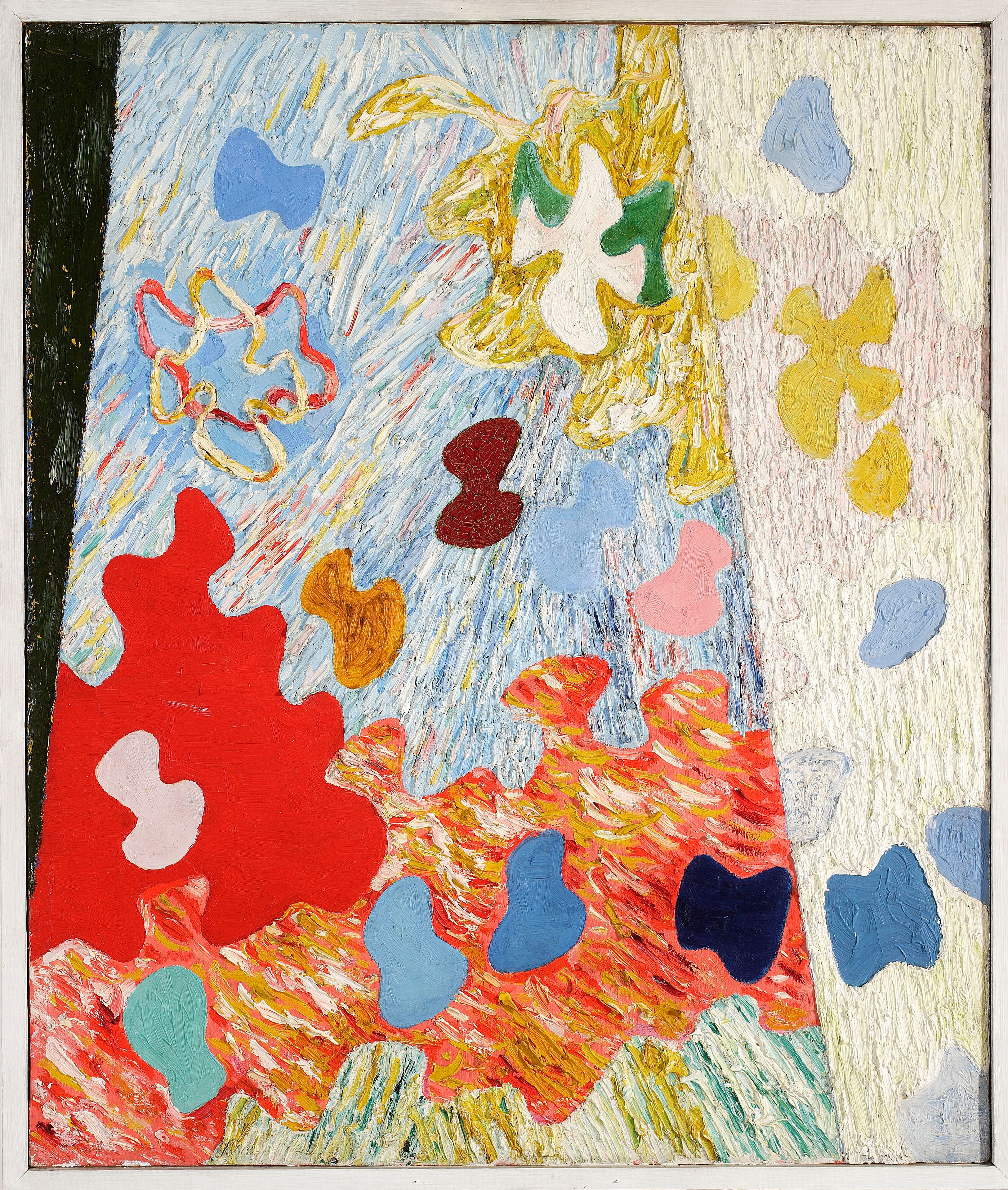

Владислав Стржеминский. Послеобраз солнца, 1948, холст, масло. Источник: Музей искусства в Лодзи

Владислав Стржеминский. Послеобраз солнца, 1948, холст, масло. Источник: Музей искусства в ЛодзиВ конце учебного года Стржеминский уехал из дома. Он снял комнату на улице Коллонтая, дом 8. Мебели там почти не было. Кровать, столик и несколько стульев, чтобы было где разместиться студентам, которые постоянно его навещали.

Я сужусь с паршивой коброй, чтобы у нее отобрали дочь. Кажется, против нее будет возбуждено уголовное дело. Она это заслужила.

Я не понимаю, что творилось с отцом. Он мог прекрасно говорить и писать об искусстве. У него была чуткая душа художника. И при этом он так плохо говорил о маме. Его письма к Юлиану Пшибосю заставили меня серьезно призадуматься. Страница с захватывающим рассказом об искусстве соседствует там с другой, где он очень грубо, вульгарно отзывается о маме.

В судебный процесс было втянуто очень много людей, на заседания вызывали все новых свидетелей. Это было громкое дело.

Какая-то тяжелая история с женой. Он был бы прекрасен, если бы не отсутствие передних зубов, которые ему не хочется вставлять. Наконец, у него какие-то трудные семейные обстоятельства, в отношении которых с ним трудно солидаризоваться.

Хуже всего, что в судебном процессе участвовала их одиннадцатилетняя дочь. Суд решил оставить дочь с матерью.

По мнению судей, мать воспитывала во мне враждебность и неуважение к отцу. Она хотела, чтобы я не забывала о своей национальной принадлежности, рассматривая это как средство борьбы с мужем.

Семейный конфликт провоцируют обе стороны, он имеет глубокий характер и вызван различными причинами, исследование которых выходит за рамки текущего процесса.

Конечно же, Стржеминский оспорил принятое решение.

Я буду защищать своего ребенка до последнего вздоха. Я бедна, на мне нет целой рубашки. У меня нет двадцати тысяч, чтобы купить хотя бы одно выступление ловкого адвоката, и потому я прошу суд извинить меня, если я совершаю какую-то юридическую ошибку.

Суд утвердил решение в низшей инстанции.

Стржеминский в то время вполне преуспевал. Водил дочь в кондитерскую, покупал ей подарки. Давал деньги на ее содержание. Приносили их Кобро студенты Стржеминского. В том числе Стефан Кригер.

Стржеминский помогал Кобро и дочери деньгами. Он чувствовал свою ответственность за семью. Тогда это имело значение, даже если они поливали друг друга грязью в судах. Как-то мой муж привез Нике велосипед — подарок Стржеминского, — и Кобро якобы сказала дочери: «Смотри, велосипед тебе прислал, чтобы ты на нем разбилась».

«Голубые цветочки»

Самым трудным был 1949 год. Против Кобро выдвинули обвинение в подписании фольклиста и в принадлежности к фашистским организациям. Ее приговорили к шести месяцам тюрьмы.

Для матери начался кошмар. Она вообще перестала спать по ночам. Ложась в кровать, она гадала, не придут ли за ней утром, чтобы отвезти в тюрьму.

Апелляционный суд признал ее невиновной, благодаря участию знаменитого адвоката Генрика Финкштейна, который заявил, что суд неверно истолковал закон.

Материальное положение Стржеминского ухудшилось. Его выгнали с работы, лишив средств к существованию. Выручали по-прежнему студенты, они приносили любимому профессору продукты.

Неопластическая комната, спроектированная Владиславом Стржеминским в 1946 году. Источник: Википедия

Неопластическая комната, спроектированная Владиславом Стржеминским в 1946 году. Источник: ВикипедияУ Кобро появились проблемы со здоровьем, которое стремительно ухудшалось, у нее начались кровотечения. Врачи диагностировали рак шейки матки. Она весила 44,7 килограмма при росте 164 сантиметра. Ее поместили в институт им. Склодовской-Кюри в Варшаве, где она прошла курс облучения. Когда Кобро вернулась в Лодзь, ее болезнь продолжала прогрессировать.

Мать не брали в больницу, несмотря на то, что ее мучили ужасные боли. Капли с морфием давно перестали помогать. Все чаще ей приходилось делать уколы. В какой-то момент я заметила, что мама пытается снять коронки с передних зубов. Они были золотые, с накладками из фарфора. Мама не хотела, чтобы ее с ними похоронили. Вручая мне эти свои искусственные зубы, она сказала, что дает их мне на черный день.

Стржеминский узнал о болезни жены. Решился ее навестить. К сожалению, ничем хорошим это не закончилось. Кобро сказала ему: «Я не хочу, чтобы ты приходил на мои похороны». Когда состояние Катажины Кобро еще больше ухудшилось, ее забрали в дом для неизлечимо больных, где она умерла 21 февраля 1951 года.

Дочь не сообщила Стржеминскому о похоронах. Ни одна газета не опубликовала некролога. Стржеминский узнал о смерти жены, только когда в очередной раз зашел к дочери. Он спросил ее: «Почему ты мне сразу не сказала о похоронах? Я бы положил на ее могилу голубые цветочки». Многие годы Ника Стржеминская спрашивала себя, почему именно голубые. Но не нашла ответа.

Катажина Кобро. Обнаженная, 1948. Источник: Музей искусства в Лодзи

Катажина Кобро. Обнаженная, 1948. Источник: Музей искусства в ЛодзиДевочку поместили в детдом в Хеленувке. Стржеминский, чтобы чаще видеться с дочерью, вызвался бесплатно вести там кружок художественного творчества. Вскоре Ника сбежала из детдома к Стржеминскому, которому после долгих хлопот разрешили заняться воспитанием дочери.

Атмосфера в доме отца сильно отличалась от той, к которой я привыкла у матери. К нам на Сребжинскую почти никто не заходил. Здесь же вечерами двери, можно сказать, не закрывались.

У Стржеминского обнаружили запущенный туберкулез. Он попал в больницу, а Ника — в детдом для девочек на Каролевской улице, 51. Студенты продолжали помогать Стржеминскому.

Он провел в больнице почти год. Мы его навещали. Приносили кофе, который он очень любил. Чтобы кофе не успел остыть, мы заваривали его у нашего товарища, который жил ближе всего к больнице. Стржеминский ждал нас, по-прежнему рассказывал нам об искусстве и вел себя, как ни в чем не бывало, словно никакой болезни и не было. Интересовался нашей личной жизнью.

Умер он 26 декабря 1952 года.

Похороны отца состоялись 31 декабря 1952 года на Старом кладбище в Лодзи. Через несколько часов наступал новый, 1953 год. Мне показалось, что похороны были очень многолюдными. Я запомнила похороны мамы, на которые, кроме меня, пришло всего несколько человек.

Художник Стефан Вегнер, который тоже работал в Лодзи, в своих воспоминаниях написал: «Я не знаю человека более пылкого, чем Стржеминский, он был полон страстного желания жить, способен на глубокие переживания, не опошленные банальной экзальтацией».

Я навестил оба кладбища. Нику Стржеминскую похоронили на православном, в могиле матери. Ника Стржеминская умерла в 2001 году. Надгробие украшала копия скульптуры Кобро в виде обнаженной девушки. Она была сделана из эпоксидной смолы. Кладбищенские воры, думая, что это металл, хотели украсть ее и сдать на лом. Отрезали скульптуре ногу и на этом сдались.

На могилу Катажины Кобро и Ники Стржеминской я положил голубые цветы.

Статья опубликована в «Новой Польше» №11/2005