Вячеслав Рогожников: Польский плакат был важнейшим ориентиром и источником вдохновения и для советских графиков. Расскажи, как ты сам с ним познакомился?

Игорь Гурович: История. Середина — конец 80-х, Строгановка, и мы все такие предперестроечные, перестроечные и крайне левые. Никаких западноевропейских журналов не было, но были книжки по польскому плакату и журнал Projekt. Они были засмотрены до дыр, потому что это единственное, что поступало сквозь идеологический забор, что было разрешено. Преподаватели говорили: «Не смотрите на эти книжки», но, тем не менее, они были в библиотеке. И вот заходишь туда и видишь кучу студентов вокруг одного стола — они смотрят книжки по польскому плакату. Вторая куча — это люди, которые разглядывают голых женщин в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Но то двоечники, а нормальные — польский плакат.

Когда не хватало вдохновения и понимания, как выйти за рамки, которые нам ставили преподаватели, все приползали к польским журналам.

Поступало очень немного информации про немцев, были хорошие немецкие журналы, хотя они выглядели не так восхитительно, как польские. Были левацкие французы… Не поступала информация про Grapus, но каких-то коммунистических или левых художников мы видели.

Плакаты Романа Чеслевича. Источник: пресс-материалы

Плакаты Романа Чеслевича. Источник: пресс-материалыВР: Что самое важное в польском плакате, кроме красоты? Что его отличало от других школ?

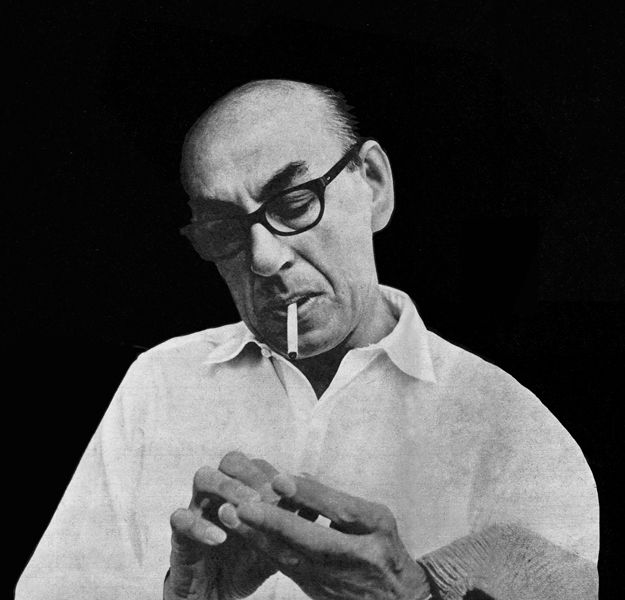

Хенрик Томашевский, 1966. Фото: Ян Поплоньский / Википедия

Хенрик Томашевский, 1966. Фото: Ян Поплоньский / ВикипедияИГ: Вообще для польского плаката, во-первых, важно, что он построен на литературной метафоре. Это то, что очень близко человеку русскому и что не очень близко человеку европейскому, особенно, например, протестантам. Вибрирующая литературная метафора, часто не очень очевидная, скорее не логическая, а прочувствованная. Чувственная метафора. Один из главных героев здесь — художник Хенрик Томашевский, человек, на которого молились все, половина Европы у него училась, безусловный гений.

Вторая важная вещь — плакат никогда не находился в оппозиции к власти. Коммунистический плакат в принципе, в том числе польский, имел двух зрителей: во-первых, собственно зрителя, а во-вторых, он имел зрителя-государство, которого надо было обмануть, потому что цензура все-таки существовала. Конечно, на дизайн больше влиял зритель-государство, чем зритель-зритель. Поэтому метафора была к тому же и достаточно путанная, что должно было гэбэшников сбить со следа.

Еще одна важная вещь, что в сфере культуры не было конкурентов: плакат обозначал событие, а не конкурировал с другими событиями.

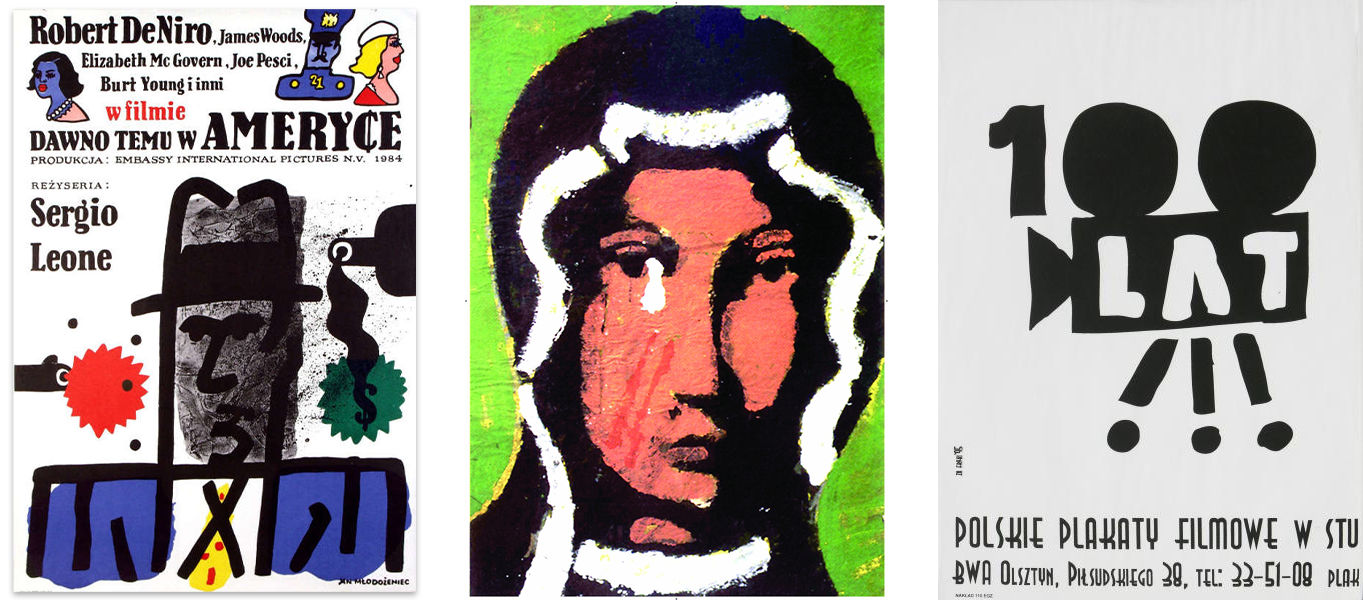

Плакаты Хенрика Томашевского. Источник: пресс-материалы

Плакаты Хенрика Томашевского. Источник: пресс-материалыВР: Как это?

ИГ: Безальтернативная польская или советская культура не должна была привлекать зрителей, у них не было выбора. Или ты смотришь фильм «Падение Берлина», или ты его не смотришь. Это не то что ты захотел и пошел на другой фильм: другого фильма нет. Так вот, в России из этого отсутствия конкуренции вылилось болото, а в Польше — какое-то очень отдельное явление искусства, говорящее на своем языке. Не нуждающееся в зрителе, но тем не менее ставшее куском польской национальной культуры на долгое время. При этом достаточно мало примеров в мире, когда плакат стал бы частью национальной культуры.

Расклейщица плакатов в Варшаве, 1971. Источник: Национальный цифровой архив Польши

Расклейщица плакатов в Варшаве, 1971. Источник: Национальный цифровой архив ПольшиВР: У польских плакатов при всем их разнообразии довольно узнаваемый стиль. Откуда он пошел?

ИГ: Существует такая отрасль, которая называется низовая графика. Это пивные этикетки, спичечные коробки, детские картинки и так далее. Вот что японцы, что поляки сделали, как мне кажется, великие свои взлеты как раз на каком-то диалоге с низовым дизайном.

ВР: Среди польских плакатов очень много нарисованных руками, то есть прямо живописных. Почему так?

ИГ: Для польского плаката было крайне важно, что плакатист — это художник. И вот это художничество, то, что европейцы топили в себе и пытались не сильно показывать, поляки вынесли на знамя. Все известные польские плакатисты — блестящие художники.

Очень важная вещь — это [художничество], кроме прочего, позволяет людям не париться по поводу моды.

ВР: Что ты имеешь в виду? Что дизайнер тут, в силу того, что он прежде всего художник, — автор, а не подчиненное лицо?

ИГ: Художник сам по себе мода. И в изменяемом мире, когда ты художник, ты меняешься тогда, когда нужно меняться тебе, а не когда мир требует от тебя каких-то изменений. И поэтому чуваки [польские плакатисты] абсолютно свободны. Ну то есть они могли в 70-х годах делать работы, которые стилистически относятся скорее к 90-м, а в 90-е работать в какой-то визуальной или образной системе 60-х, потому что им казалось, что так надо.

Плакаты Вальдемара Свежего. Источник: пресс-материалы

Плакаты Вальдемара Свежего. Источник: пресс-материалыВР: Ты рассказал, что польский плакат имел большое влияние на вас, советских студентов. А в остальном мире он был так же важен?

ИГ: В 70-е множество леваков ехали из Западной Европы в Варшаву учиться. Мой старший друг и учитель Ален ле Кернек как раз учился в Варшавской академии у Томашевского. И у них в группе человек из пятнадцати было три француза. Потому что казалось, что там [в польском плакате] происходит самое важное. Что есть капитализм, который навязывает средний потребительский стандарт, а в Польше происходит какая-то пластическая левацкая революция, и, более того, у нее есть не маргинальный, а вполне реальный выплеск — на улице. Это как бы реальная национальная культура.

Многие французы из выпускников Варшавской академии сейчас признаны. Они до сих пор держатся дружным кланом, и для них вся эта жизнь в коммунистической Польше — важный культурный код. И они перенесли на французскую почву этот художнический плакат. И во многом то, как развивалась французская культура после 1968 года, сильно инспирировано поляками. А сейчас, например, такие же французские дети учатся не в Польше, а в Голландии, где художническость как бы вообще визуально утоплена.

Плакаты Яна Леницы. Источник: пресс-материалы

Плакаты Яна Леницы. Источник: пресс-материалыВР: Расскажи теперь про главные лично для тебя имена в польском плакате.

ИГ: Бывает, когда есть безупречное чутье. Вот Хенрик Томашевский — человек безупречный в разных пластических проявлениях; главное — ужасно свободный в выборе инструмента и в выборе метафоры. Всегда с парадоксально сконструированным листом — с парадоксально неправильным.

Мой друг и старший товарищ Андрей Шелютто у него учился, и он рассказывал о том, как учил своих студентов Томашевский. Очень важная вещь, принципиальная в этом образовании, — он говорил, например: «Сделайте двести эскизов вашего листа». Двести эскизов — это, в общем, вполне себе работа. «А теперь выберите самый плохой. Он и будет самый лучший». Вот. Это один из базовых принципов, когда ты не понимаешь, как сделано, как подумано, когда это цепкое, колючее графическое высказывание.

Плакаты Яна Леницы. Источник: пресс-материалы

Плакаты Яна Леницы. Источник: пресс-материалыЕще я ужасно люблю Яна Леницу. У меня даже есть несколько реальных его оттисков, настоящий Леница 1978 года. Так вот, Леница — это очень большая плотность высказывания, это история про картину. Это всегда очень монументальное высказывание, что для плаката крайне важно. Поскольку бумажка, плакат существует в агрессивной конкурентной среде: на доме, на тумбе, рядом с другим плакатом, — то вот это ощущение масштаба и значимости текста очень важно. Есть очень хорошие дизайнеры, которые не умеют делать плакат, потому что у тебя вещь либо масштаб держит, либо не держит. Леница — великий монументальный художник. Кажется, что каждый его лист — это памятник.

Плакаты Яна Млодоженца. Источник: пресс-материалы

Плакаты Яна Млодоженца. Источник: пресс-материалыКроме того, есть много гораздо более камерных польских художников, не менее великих. Мне ужасно нравится молодой Млодоженец. Я и папу его люблю, который, кстати, во многом на нас повлиял: все московские леваки смотрели на старшего Млодоженца. Ян Млодоженец много занимался цирковым плакатом и рисовал львов и акробаток. Хвосты этой графической системы есть и у Фимы Цвика, и у многих других ребят, которые делали плакат в Москве.

А его сын [Петр Млодоженец], который меня постарше лет на пять, может быть, из нового поколения поляков — поколения детей. Это человек ужасно камерный, но он всё, что было в польском плакате, усилил, очень, если можно так сказать. И привнес туда еще некую антихудожественность и псевдонебрежность. И это дико обаятельные листы про пустоту и про сложность, про сложность взаимодействия объектов.

Плакаты Петра Млодоженца. Источник: пресс-материалы

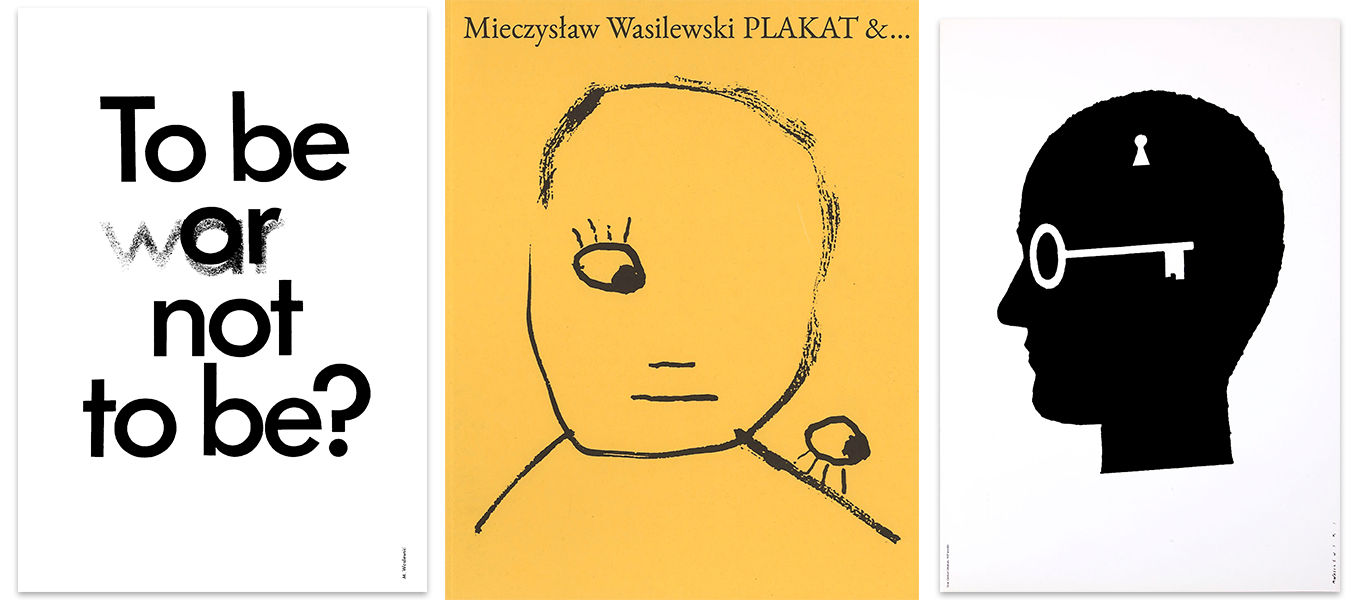

Плакаты Петра Млодоженца. Источник: пресс-материалыЕще я люблю [Мечислава] Василевского, ученика Томашевского. У него очень такая ясная, перьевая графика. Он, может быть, не самый лучший из поляков, но он как бы такой адаптатор польских метафор на европейский язык.

Очень важный человек — Роман Чеслевич. Мы все [советские художники-плакатисты] на нем выросли. Это человек, который обладает таким количеством метафорических и образных ключей и таким количеством профессиональных навыков, что он легко осваивает и все нововведения, абсолютно свободно интерпретируя их для своих работ. Он один из самых разнообразных пластических художников внутри себя, внутри своего пути, который, там, раз в три года правда поражал каким-то новым визуальным ключом.

Плакаты Мечислава Василевского. Источник: пресс-материалы

Плакаты Мечислава Василевского. Источник: пресс-материалыВР: Что ты можешь сказать о более узкой традиции, о польском киноплакате?

ИГ: Для Польши, как и, например, для Франции, графика — это часть национальной культуры. В том числе поэтому и во Франции, и в Польше [американские] фильмы не выходили в прокат с голливудскими плакатами. Для французов это обидно («мы лучше можем»), а для поляков еще и невозможно, потому что это чуждая идеология. Все плакаты перерисовывались. Тот, кто был для американцев отрицательным, например коммунист, становился положительным! Акценты смещались даже на уровне перемонтажа, фильмы же резали. Так что плакаты всегда перерисовывались как бы с нарочитым невниманием к американскому посылу.

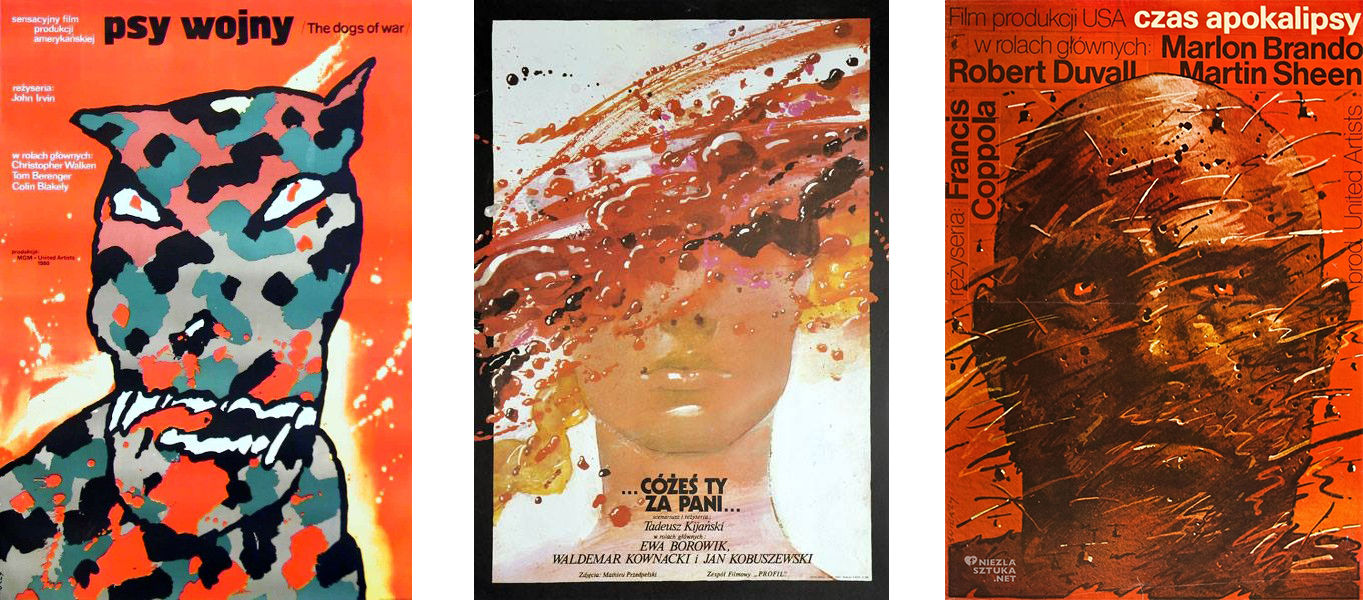

Плакаты Романа Чеслевича. Источник: пресс-материалы

Плакаты Романа Чеслевича. Источник: пресс-материалыВот у Вальдемара Свежего много киноплакатов — очень странно перепридуманных таких артистических коллажей. К самим фильмам они имели очень формальное отношение. При этом сами плакаты блестящие. Безусловно, это авторское высказывание, которое очень отдаленно коррелирует и с фильмом, и с рекламой: американское кино не нуждалось в рекламе. Важно было сказать только, что вот в таком-то кинотеатре это кино идет. Зазывать, рекламировать было не нужно.

Ну и надо еще одну вещь отметить. Делать [киноплакаты] так, как делали американцы, поляки просто не умели. На самом деле это очень специальный и очень крутой навык. Особенно американские плакаты 70-х. И в Варшавской, и в Краковской академии так не учили. Это всегда бойкая, очень профессионально сделанная композиция, которая не про единую метафору — это развитие событий. Это как икона в клеймах. Вот он идет, за ним взрыв — после взрыва она его целует. Событие, описанное в нескольких изводах, разбросанных по листу. Это такой короткий рассказ. То есть это по-другому придуманные листы. Поляки так не могли и не хотели. Это даже, в общем, чуждо нашим культурам. Собственно, можно посмотреть на российские плакаты, сделанные по американскому канону, которые все ужасно дебильные.

Плакаты Вальдемара Свежего. Источник: пресс-материалы

Плакаты Вальдемара Свежего. Источник: пресс-материалыВР: Падение коммунистического режима как-то повлияло на культуру плаката?

ИГ: Поскольку польский плакат не подразумевал контакта плаката и публики, поскольку это был всегда больше диалог с идеологией, то после падения коммунистического режима, в 90-е, эта великая плакатная школа в достаточной степени заглохла. Начиная с того времени многие плакатисты могли быть даже остроумными, но пластически они достаточно, по мне, скучноваты.

Многие из гениев уже были на пенсии, многие уехали из Польши в Америку, большая часть — во Францию. Из реально действующих гениев [сейчас] преподает и активно функционирует Лех Маевский, которого я очень люблю и который абсолютно блестящий чувак. Конечно, такого цветника, какой был в 70-е, мне кажется, уже нет.

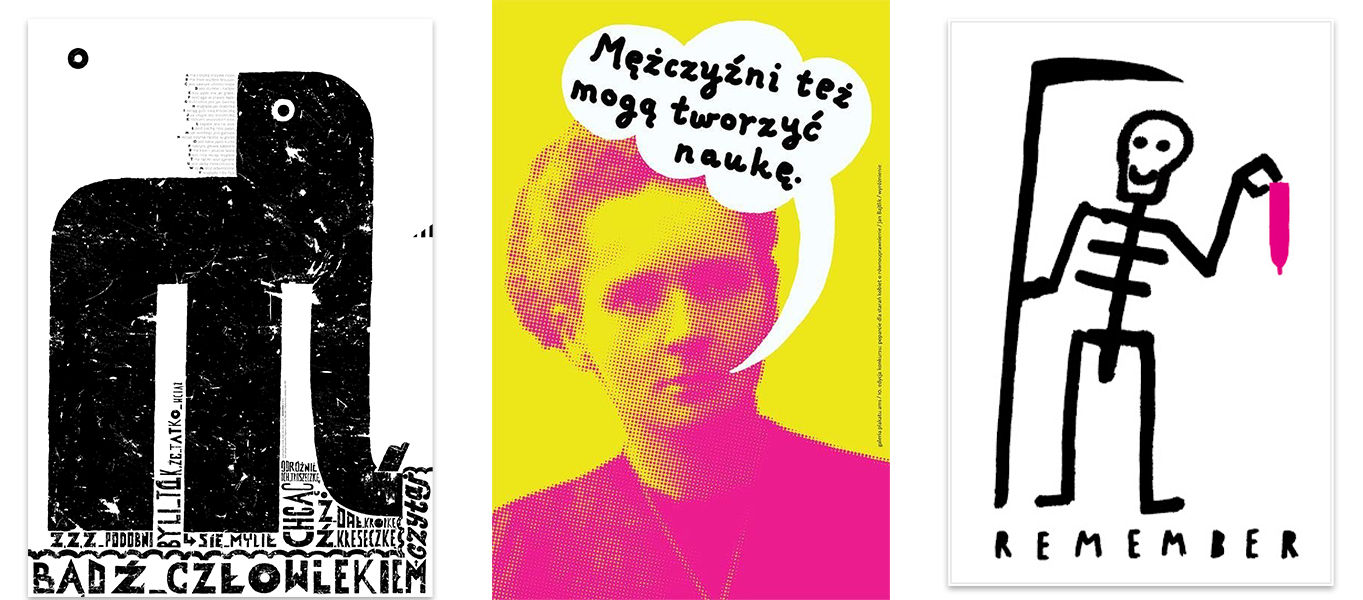

Плакаты Яна Байтлика. Источник: пресс-материалы

Плакаты Яна Байтлика. Источник: пресс-материалыПри этом есть сейчас такой прекрасный мальчик Ян Байтлик. Он совсем молодой, но его уже все подняли на знамена. Все — я имею в виду очень нежно относящихся к польскому плакату западноевропейских левых звезд. Хотя по тому, что я сейчас вижу, Ян тоже почти перестал работать в плакате — делает много живописи и станковые иллюстрации. Всё же стареет: если профессия трубочиста двести лет назад была важной и уважаемой, то сейчас это скорее маргинальное дело. С плакатом то же самое.