Бартломей Гайос: Во время открытия памятника Адаму Мицкевичу 24 декабря 1898 года на Краковском предместье царила тишина. Почему?

Марта Михальская: Варшава тогда была частью Российской империи. Большая часть пятнадцатиминутной церемонии проходила в тишине. Таков был компромисс, достигнутый царской властью и организаторами-поляками. Мероприятие носило характер национальной манифестации. Предполагалось почтить память поэта, которого вряд ли можно было заподозрить в симпатиях к российскому государству и царствующему дому Романовых. Еще и поэтому российская власть запретила Организационному комитету произносить какие-либо речи.

БГ: Выступать должен был не кто-нибудь, а Генрик Сенкевич.

ММ: Автор «Трилогии» («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский») был вице-председателем Комитета по возведению памятника, а возглавлял его князь Михал Радзивилл, консерватор, филантроп, принимавший в то время весьма активное участие в интеллектуальной и культурной жизни Варшавы.

Согласие на возведение монумента дал сам варшавский генерал-губернатор, князь Александр Имеретинский. Переговоры с российской властью по поводу выступлений продолжались некоторое время. Однако те в конце концов решили установить «политическую» тишину. Она была тем слышнее, что обычно шумные варшавские дрожки не могли курсировать по Краковскому предместью: в связи с мероприятием движение экипажей было закрыто. Все проходило под наблюдением полиции.

БГ: Опасались провокаций?

ММ: Возможно. Во всяком случае, совершенно точно ожидалось большое скопление народу.

БГ: Царская власть разрешила присутствовать двенадцати тысячам человек, что не способствует сохранению тишины.

ММ: Организаторы и сторонники открытия памятника изобретательно подошли к решению российской власти. В прессе появилось несколько статей, авторы которых готовили варшавян к мероприятию. Их призывали вести себя спокойно и сдержанно. Поэтому тишина, навязанная российской властью, обернулась против нее самой. Политическая тишина стала тишиной памяти.

БГ: Тишина, предписанная царской властью, возвысила событие?

ММ: Да. Причем в начале и в конце мероприятия присутствовали два звуковых элемента. Исполнялись фрагменты из оперы «Галька» Станислава Монюшко, а священнослужители прочитали молитвы на латыни, которые позже были перепечатаны в газете Kurjer Warszawski. В день открытия памятника было прохладно и туманно. Благодаря высокой влажности воздуха звук «распространяется» легче и дальше. Поэтому издалека были слышны звуки колоколов и — что подробно описывалось в прессе — взволнованные вздохи людей.

БГ: А почему выбрали именно «Гальку» Монюшко?

ММ: В то время это был довольно очевидный выбор, учитывая значение Монюшко для народа — его возвели в ранг национального героя, бережно хранящего польские традиции и фольклор с помощью музыки. Первое произведение — это финальная мелодия хора, звучащая перед тем, как Галька впадает в безумие, а в конце сыграли свадебный полонез — очень величественный. И словно в ритм полонеза толпа позднее расходилась по городу. Оба произведения исполнил духовой оркестр из восьмидесяти музыкантов.

БГ: Открытие памятника Мицкевичу — хороший пример того, как россияне регулировали фоносферу Варшавы. В столице бывшей Речи Посполитой действительно царила тишина?

ММ: Ничего подобного! В Варшаве жизнь текла так же, как и в любом городе. Она вовсе не походила на казарму. Люди ездили на велосипедах, ходили в кафе. Конечно, существовало множество мелочей, которые напоминали варшавянам о присутствии чужой власти. А вот тема звуков в воспоминаниях поляков и русских — несколько сложнее.

БГ: Начнем с негативных примеров. Как царская власть навязывала свой «саундтрек»?

ММ: У нас есть прекрасный пример из дневника юриста и историка Александра Краусгара. Он пишет, что в зале суда в Варшаве была выставлена Библия, на которой приносили присягу. У православных свидетелей, то есть обычно русских, был православный священник, а у свидетелей-католиков, обычно поляков — ксендз. По словам Краусгара, православного священника намеренно подбирали таким образом, чтобы он был крупным, бородатым, с мощным басом. Ксендзу же полагалось быть худощавым, тщедушным, с тоненьким голоском. Это делалось, чтобы вселять робость. Прекрасный пример того, как переплетаются звук, голос, тело, характер и политика.

БГ: Между тем, русский язык звучал не только в залах судебных заседаний. Если бы мы могли перенестись в Варшаву конца XIX века, где мы могли бы услышать русскую речь?

ММ: Уяздовские аллеи и их окрестности считались «русским районом», но это не была территория с формально очерченными границами. Скорее, было ощущение, что это немного другая Варшава, где люди немного иначе выглядят, иначе одеваются и иначе звучат.

БГ: Как это — иначе звучат?

ММ: Польские источники подчеркивают, что россияне ведут себя очень шумно. Громко говорят, грубы и невоспитанны. Большой трагедией стало создание Кадетской школы во Дворце примаса на Сенаторской улице.

БГ: Почему?

ММ: Потому что неподалеку находился Саксонский сад, куда в то время доступ был ограничен. Это было элитарное место и оазис тишины в центре города. А молодые люди из Кадетской школы, скорее всего, не принимали обета молчания. Поэтому то и дело сообщалось о драках, шумных выходках в кафе, стрельбе по стеклам и непристойном поведении в целом. Так что для сознательных поляков молчание и сдержанное поведение становятся стратегией борьбы с захватчиком.

БГ: Немного похоже на то, как сегодня жители Кракова смотрят на английских туристов, развлекающихся в центре города.

ММ: В воспоминаниях, написанных много лет спустя людьми, которые в конце XIX века были подростками, постоянно повторяется мотив города, молчащего под русским сапогом, и поляков, демонстрирующих свое превосходство с помощью тишины, которая означала культурное и цивилизованное поведение.

БГ: Были ситуации, в которых российская власть ожидала, что поляки поведут себя несдержанно?

ММ: В торжественных мероприятиях, которые устраивались в Национальной опере по случаю важных событий в жизни царской семьи, предполагалось участие варшавских элит. Существовало так называемое добровольное принуждение: появиться на торжествах было разумным. Проблема состояла в том, что празднества начинались с пения гимна «Боже, царя храни!» Для многих это было тяжелым испытанием. Поляки пытались найти отговорку, чтобы не появиться на таком мероприятии. Кто-то говорил, что заболел, что не успел.

БГ: В 1912 году в центре Варшавы, на нынешней площади Юзефа Пилсудского, был освящен Александро-Невский собор. Рядом с ним возвели колокольню — в то время одно из самых высоких зданий в Варшаве. Как это повлияло на фоносферу города?

ММ: Возведение таких построек — один из способов заявить о своем присутствии в городе. Если православную церковь, где звучат песнопения или кафе, где слышна русская речь, прохожий может обойти стороной, то от колокольного звона ему никуда не деться. Однако, например, мемуарист и журналист Бенедикт Герц вспоминает, что в детстве ему очень нравился звон колоколов. Хотя интуиция мне подсказывает, что люди просто научились игнорировать этот звук.

БГ: Вытесняли его?

ММ: Нечто подобное предполагает один источник в отношении присутствия письменного русского языка в городском пространстве. Магазины были обязаны размещать вывески на русском языке. Источник сообщает, что люди научились просто не замечать их или считывать как-то иначе. Что-то похожее могло произойти и со звуком. Человек способен так привыкнуть к какому-либо звуку, что просто перестает его слышать. В Варшаве одновременно звучали колокола католических костелов, и люди, скорее всего, были не в состоянии отличить «польский» звук от «русского».

Вид на Александро-Невский собор со стороны Саксонского сада, 1917–1920 год. Источник: Fotopolska

Вид на Александро-Невский собор со стороны Саксонского сада, 1917–1920 год. Источник: FotopolskaБГ: При звуке чужого языка наша первая ассоциация часто бывает связана с каким-то другим, знакомым нам звуком. Для польской речи у русских есть особое определение — «пшекание»: звук, похожий на потерявшее сигнал радио — «ш-ш». Тебе удалось определить, как поляки слышали русскую речь?

ММ: Я не сталкивалась с такими примерами, поскольку поляки говорили на русском: их вынуждала работа, необходимость решать какие-то повседневные проблемы. Иллюстрацией к моим словам может служить сторож варшавского многоквартирного дома, низшее звено полиции в городе. Он выполняет функции полицейского, носит форму с номерком и у него есть свисток — атрибут власти. В то же время, как правило, этот сторож — мигрант из деревни, заброшенный в город, и говорит на диалекте. С жителями дома он объясняется по-польски, но ему нужно подавать рапорт в ближайший участок, и там он переходит на русский.

БГ: Современные варшавяне часто выражают недовольство тем, что в городе шумно. Особенно в районах, где есть улицы с многополосным движением, как, например, Маршалковская. Тогда тоже жаловались на шум?

ММ: Большинство жалоб на шум связано просто с присутствием других людей в городе: под окна приходит шарманщик; во двор заходит торговец песком, и кричит, что у него есть песок на продажу; за стеной ссорятся соседи. Иными словами, в городе живут люди, и объектом жалоб на шум становится повседневная жизнь.

Парадоксально, но недовольство, к примеру, шумом от уличного движения мы слышим гораздо реже. Возможно, это немного не про интуицию, но, тем не менее, звуки дорожного движения воспринимались как проявление того факта, что Варшава — большой город, мегаполис.

БГ: Шум уличного движения воспринимался позитивно?

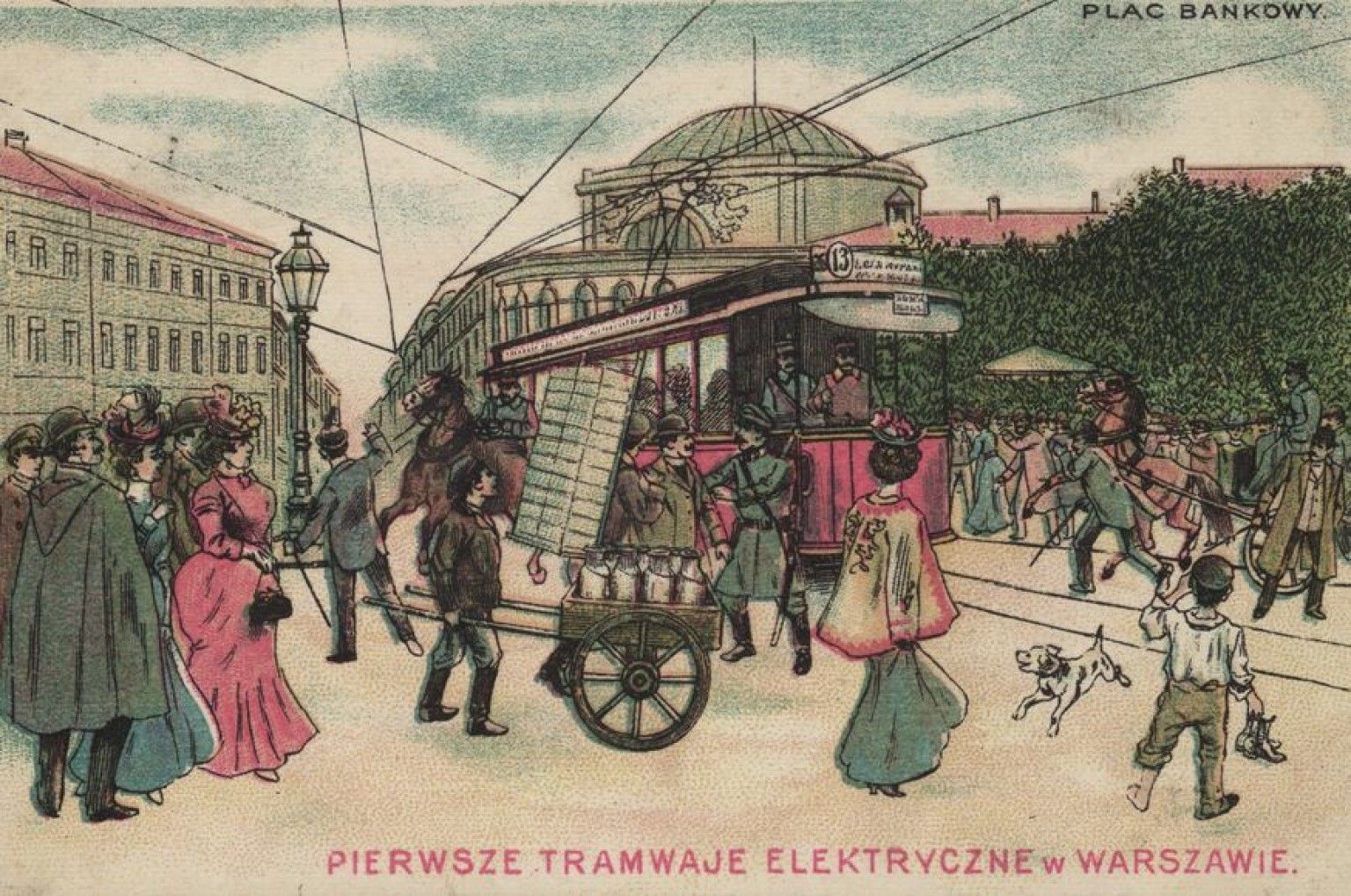

ММ: В одной из статей 1907 года говорится о запуске электрических трамваев в Варшаве. Событие знаменательное, потому что в Варшаве, по сравнению с другими европейскими городами, электрические трамваи появились довольно поздно. Поэтому звон трамваев, стук колес по рельсам — это звучание приближающегося нового времени.

БГ: Если говорить о жалобах на шум, то варшавяне конца XIX века не особенно отличались от нас. Нам тоже мешает шумный сосед или музыка из телефона, которую включили во дворе.

ММ: Варшавяне стремились идти в ногу со временем, угнаться за Парижем, в то время считавшимся недосягаемым эталоном. Поэтому они наслаждались шумом трамваев, который сегодня многие считают невыносимым. Это, пожалуй, самое большое различие между нами.

Первый электрический трамвай в Варшаве. Источник: Biblioteka Narodowa

Первый электрический трамвай в Варшаве. Источник: Biblioteka NarodowaБГ: Когда я думаю о первых звуковых ассоциациях с большими городами, в которых бывал, Москва однозначно ассоциируется у меня с грохотом метро, Нью-Йорк — с лаем собак и голосами людей в Центральном парке, еще — с автомобильными сигналами, Краков — с хейналом. Мелодия, которую каждый час исполняет трубач на башне Мариацкого костела. А в Варшаве XIX века это звук шарманки?

ММ: Шарманщик в то время был общеевропейским явлением. В Лондоне, например, на шарманке играли, в основном, итальянцы. Некоторые считали их появление варварским нашествием на Британскую империю — ведь как правило итальянские шарманщики происходили из низших классов общества.

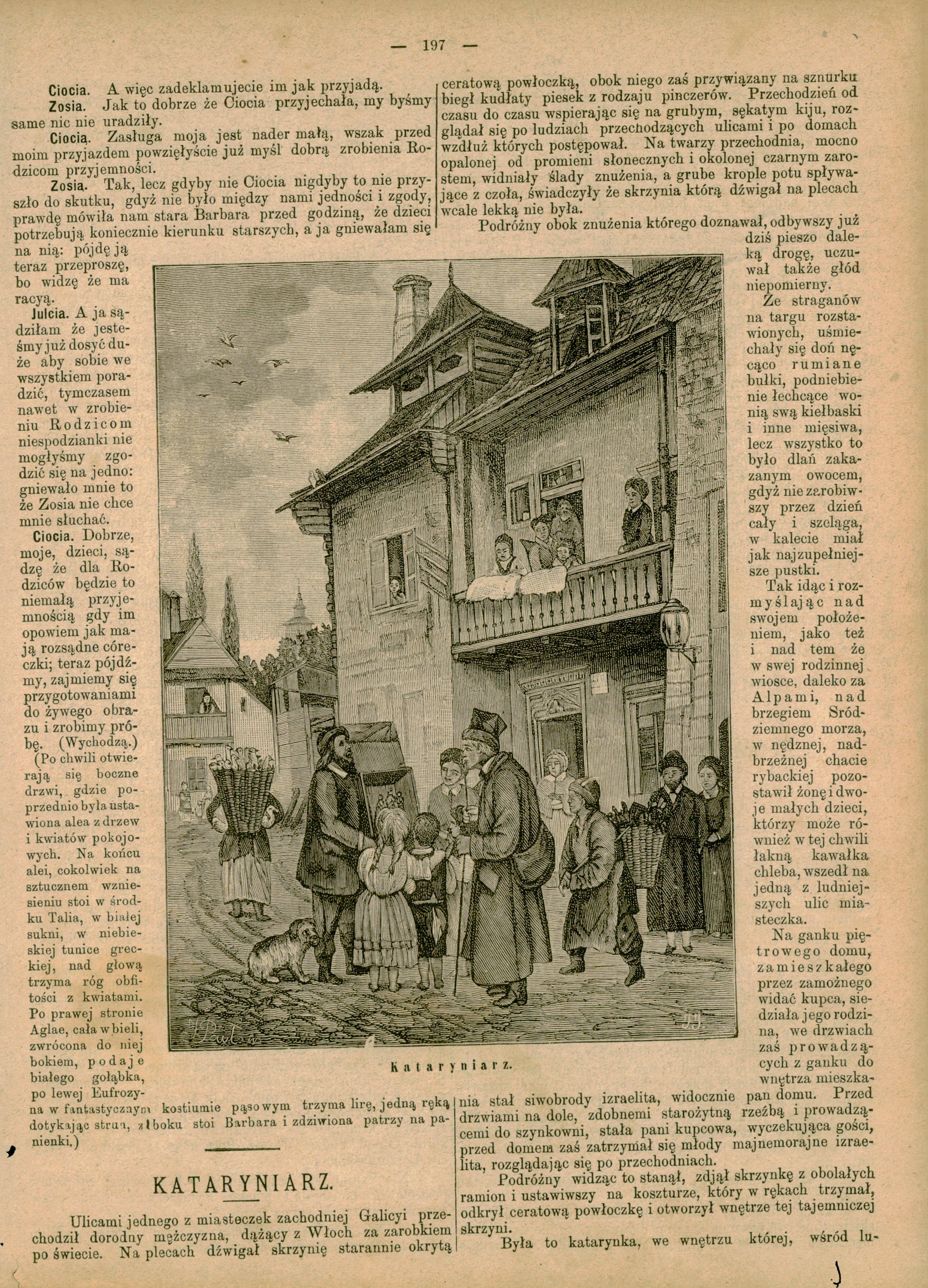

В Варшаве эта публика была довольно неоднородной, хотя авторам источников хотелось бы убедить нас, что шарманщик — это нищий, который мало того, что шумит, извлекая из своего инструмента ужасные лязгающие звуки, но еще и хочет выманить у нас деньги. Между тем, многие шарманщики ходили по городу в шикарных нарядах, в рембрандтовских шляпах и вызывали восхищение.

Очень часто шарманщиками становились люди с увечьем или с ограниченными возможностями — чтобы как-то заработать на жизнь. Шарманщиками всегда были мужчины, обычно среднего возраста, и это порождало разговоры о том, что они — лентяи и бездельники: мужик в таком возрасте может найти приличную работу…

Шарманщик. Иллюстрация из альбома Z dawnej i niedawnej Warszawy

Шарманщик. Иллюстрация из альбома Z dawnej i niedawnej WarszawyБГ: Тебе удалось воссоздать плейлист шарманщиков?

ММ: Чаще всего играли последние оперные хиты. Я загрузила в Spotify плейлист, состоящий из этих произведений. Опера — как бы странно это ни звучало — была тогда популярна. Люди знали и оперы, и оперетты.

БГ: Откуда? Ведь в оперный театр нельзя было зайти просто так, с улицы.

ММ: Опера подробно анализировалась в прессе: репертуары, либретто. Спектакли получали широкую известность, в том числе, и благодаря шарманщику: люди узнавали новейший репертуар прямо на улице. Мне даже встречались упоминания о том, что варшавский шарманщик исполнил мелодию еще до премьеры в театре.

БГ: Где доставали ноты?

ММ: Вероятно, они как-то ходили по рукам. Существовал своего рода «шарманочный бизнес» — довольно хорошо организованная группа людей, неоднородная в национальном плане. У них можно было взять шарманку в лизинг и, вероятно, они могли обеспечить доступ к нотам допремьерных спектаклей.

БГ: Откуда они были родом?

ММ: В Варшаве были итальянские, польские, еврейские и немецкие шарманщики. Они сами создавали фоносферу, говоря на родном языке.

БГ: Всегда ли варшавяне жаловались на шарманщиков или были те, кто любил их послушать?

Шарманщик. Ксилография с картины Антония Козакевича «Друг детей», 1882 год

Шарманщик. Ксилография с картины Антония Козакевича «Друг детей», 1882 годММ: Во дворах варшавских домов их встречали как желанных гостей. Благодаря им горожане могли немного отдохнуть от серой повседневности, отвлечься от работы. Иногда даже говорится о том, что шарманщики давали людям своего рода музыкальное образование.

БГ: При помощи инструмента, издававшего лязгающие звуки?

ММ: Как правило, жаловались, если шарманка была расстроена. Не требовалось музыкальное образование, чтобы уловить искажение мелодии. Для многих проблемой было также то, что эта музыка — механическая. У людей не укладывалось в голове, что их любимая оперетта воспроизводится машинкой.

БГ: То есть сегодня они не стали бы слушать Spotify?

ММ: Мне трудно ответить на этот вопрос, но у многих в прессе и в воспоминаниях отмечается когнитивный диссонанс от того, что звук возникает не при помощи аналогового инструмента, а в результате некой искусственно-механической манипуляции, если можно так выразиться.

В то время ходил анекдот о Джузеппе Верди, под окно которого однажды пришел шарманщик. Он, конечно, не знал, что в этом доме живет Верди. Шарманщик заиграл фрагмент оперы «Отелло», и композитор пришел в ярость, потому что темп был намного медленнее, чем в его партитуре. Верди спустился во двор и со словами: «Ты играешь слишком медленно», — показал шарманщику, как нужно крутить ручку, чтобы задать правильный темп. Потом, к ужасу композитора, тот прикрепил к своей шарманке табличку, гласящую, что он — ученик самого Верди.

БГ: В восьмидесятые годы ХХ века люди на рок-фестивале в Яроцине записывали выступления на магнитофонные кассеты. Слушать это было невозможно, однако все слушали. Может быть, и шарманщик — подобное явление?

ММ: Мне кажется, важнее сама мелодия и то, о чем она напоминает. Особенно в Варшаве, где наряду с популярными международными хитами играли Монюшко, иногда народные мелодии, какой-нибудь оберек, Польский народный танец. который узнавали по ритму, а иногда даже религиозные песни. Тогда чистота звука не имеет значения. Важен смысл, который музыка несет.

БГ: Существовал ли какой-то неписаный перечень произведений, которые не следовало исполнять, потому что это могло вызвать недовольство российской власти?

ММ: Мне встретился только один такой пример. Дело дошло до суда, о чем нам известно из познанской прессы, потому что варшавская цензура определенно не захотела пропустить это в печать. Шарманщика обвинили в исполнении политически некорректной мелодии. По мнению обвинителя, он якобы сыграл «Боже, который Польшу»… Boże coś Polskę — польская патриотическая песня на слова Алоизия Фелиньского и музыку Яна Непомуцена Кашевского, написанная в 1816 году.

БГ: … которая, прежде чем стать патриотической песней, была гимном в честь царя Александра I.

ММ: Однако шарманщик не использовал этот факт для своей защиты. Ему удалось найти местного эксперта, композитора, который свидетельствовал, что шарманщик на самом деле исполнил религиозную песнь в честь Девы Марии «Милосердная матерь». польск. «Serdeczna matko» У нее схожая мелодическая линия с «Боже, который Польшу…» Так шарманщик выкрутился из этой ситуации.

БГ: Можем ли мы сегодня услышать звукозапись Варшавы XIX века?

ММ: Фонограф, а затем граммофон появились в Варшаве в конце XIX века. В Национальной библиотеке сохранилось 222 фонографических валика со звукозаписями. К моему сожалению, это музыкальные записи: арии, песни — чаще всего голос записан вместе с фортепиано, потому что в то время фонограф, а впоследствии граммофон, не мог охватить больший объем звука.

БГ: Какие звуки Варшавы XIX столетия тебе хотелось бы услышать?

ММ: Мне бы очень хотелось услышать, как служанка поет вечером, после работы песню. Для меня это открывает такую важную тему, как присутствие той самой служанки в господском доме, где она вынуждена подавить собственную фоносферу и освоить совершенно новую. Ей пришлось научиться говорить по-другому, вести себя по-другому, научиться подавать тарелки так, чтобы они не звенели, а жизнь регулировалась звонком, которым служанку вызывали господа.

Другой звук — это так называемый «трубисуп», польск. «trąbizupka» то есть передвижная кухня, которая просуществовала буквально два-три года. О ее приезде извещал звук трубы. С этой кухни продавали дешевый суп, главным образом, в варшавском районе Повисле, где тогда жили бедняки. Вот эту трубу я бы хотела услышать.

Перевод Сергея Лукина