Не будет преувеличением сказать, что выборов в Сейм и Сенат осенью 1922 года напряженно ожидал не только польский политический класс, но и все жители Польши, которых волновало ее политическое будущее. До этого граждане шли к избирательным урнам в 1919 году, практически сразу после обретения независимости, поэтому вопросы, как на этот раз распределятся их симпатии, какую форму приобретет будущий парламент, а также — что не менее важно — насколько большой процент мандатов получат представители национальных меньшинств, беспокоили очень многих.

В общем, ожидать было чего, тем более что сразу после формирования Сейма и Сената обе палаты, объединенные в Национальное собрание, должны были избрать первого президента Речи Посполитой. И хотя накануне ноябрьских выборов политики от левого до правого фланга ожидали, что президентом станет Юзеф Пилсудский, до тех пор занимавших должность Начальника государства, этим актом было бы, наконец, исполнено последнее условие, после исполнения которого должна была войти в действие конституция, принятая еще в марте 1921 года.

Выборы в Сейм состоялись 5 ноября 1922 года. По их результатам распределение мандатов выглядело следующим образом: правые получили 125 мандатов, центр — 132, левые — 98, а еще 89 мандатов — национальные меньшинства, объединенные в т.н. Блок. В их списках фигурировали представители евреев, немцев, белорусов, русских и украинцев. В случае с последними, впрочем, представительство не было полным, поскольку украинцы, населявшие Восточную Малопольшу, Львовское, Тарнопольское и Станиславовское воеводства выборы бойкотировали.

Таким образом, ноябрьские выборы принесли меньшинствам большой успех — по сравнению с количеством мест, которым они обладали в Законодательном сейме, Однопалатный парламентарный орган, избранный для принятия Конституции Второй Речи Посполитой, существовал с февраля 1919 по ноябрь 1922 года. их представительство выросло с менее чем 4 % до 20 % от общего числа мандатов.

Польскими правыми и центристами этот результат был воспринят с огромным недовольством, а левыми — прохладно. Ведь он предвещал явление т.н. мертвого поля в польском парламенте — оппозиции со стороны меньшинств не по отношению к конкретным правительствам, а в отношении государства в целом. В последующие годы эта проблема будет возвращаться. 12 ноября состоялись выборы в Сенат, которые убедительно выиграли правые.

Итак, парламентская арифметика оставалась неумолимой и указывала на необходимость создания коалиционных правительств победившего блока, т.н. Хьены (Христианский союз национального единства), с либо центром (Польская народная партия «Пяст») либо левоцентристами.

Меньшинства наверняка сыграли бы значительную роль лишь в последнем случае, но это, однако, существенно влияло на отношение центра к такой коалиции, что значительно уменьшало вероятность заключения такого союза, если не исключало его вовсе. Тем более что после раскола избирательных блоков именно правые оказались самой сильной из заседавших в Сейме группировок: один только Народно-национальный союз обладал количеством мандатов, равным общему их числу у всех левых сил — 98 депутатов.

Открытие сессии в Сейме. Варшава, 28 ноября 1922 года. Источник: Национальный цифровой архив

Открытие сессии в Сейме. Варшава, 28 ноября 1922 года. Источник: Национальный цифровой архивТак что более вероятным казался альянс между правыми и центром, следствием чего стало бы образование т.н. польского большинства, создания которого все чаще требовали на страницах националистических газет. Жестом правых в сторону «Пяста» стало избрание маршалом Сейма Мацея Ратая. Народная партия вскоре отблагодарила их голосованием за кандидатуру Войцеха Тромпчиньского на место маршала Сената.

Однако 4 декабря 1922 года польская политическая сцена пошатнулась у самого своего основания. Юзеф Пилсудский объявил, что не намерен баллотироваться на пост президента Речи Посполитой, выбрать которого должны были 9 декабря на заседании Национального Собрания.

Пилсудский аргументировал свое решение, в частности, ограничениями роли Главы государства, следующими из положений мартовской конституции. Одновременно он призвал выбрать на высший пост в государстве человека, который не был бы связан ни с одной политической партией. Сам он, скорее всего, имел в виду Станислава Войцеховского. И хотя заявление Пилсудского не для всех было неожиданностью, немедленно стали возникать идеи относительно иных кандидатов, и начались межпартийные торги за президентство.

В момент, когда исчезли шансы на то, чтобы президентом стал Пилсудский, национальные меньшинства и Польская социалистическая партия решили выставить собственные кандидатуры.

Это были соответственно профессор Ян Бодуэн де Куртенэ, ученый-языковед, и Игнацы Дашиньский — знаменитый «народный трибун» из Кракова, лидер польских социалистов. Впрочем, это было некой формой демонстрации; и меньшинства, и социалисты были готовы в ходе голосования перебросить свои голоса на одного общего кандидата, у которого появились бы шансы опередить представителя правых.

Польская народная партия «Освобождение» — крестьянская партия, более радикальная в своей программе и требованиях, чем «Пяст», — решила пойти другим путем: ее харизматичный лидер Станислав Тугутт стал подыскивать кандидата, который не только был бы близок по своим взглядам левым и либералам, но и оказался бы приемлемым для Пилсудского.

Таким кандидатом стал профессор Габриэль Нарутович, демократ, выдающийся инженер, известный на Западе, министр иностранных дел. Он, как и Тугутт, принадлежал к масонству, что облегчало взаимопонимание. Пилсудский тоже знал, любил и уважал Нарутовича, с которым его объединяло литовское происхождение и даже, по некоторым утверждениям, дальнее родство.

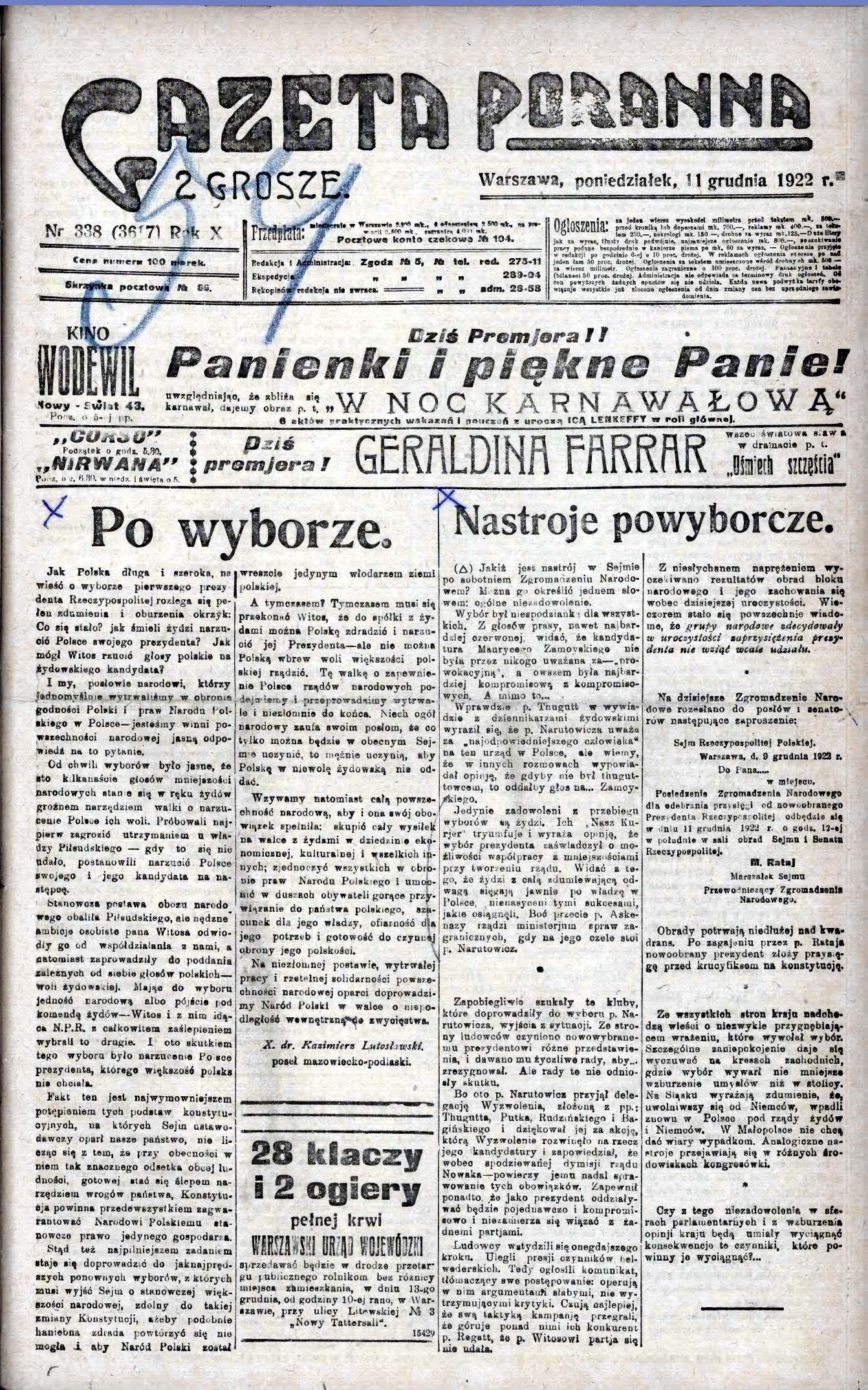

Визит министра иностранных дел Польши Гбриэля Нарутовича (второй слева) в Румынию. Источник: Национальный цифровой архив Польши

Визит министра иностранных дел Польши Гбриэля Нарутовича (второй слева) в Румынию. Источник: Национальный цифровой архив ПольшиВ свою очередь, избрание президента совместными усилиями правых и «Пяста» Винценты Витоса должно было увенчать формирование в парламенте т.н. коалиции польского большинства. Национальный лагерь был убежден, что это, в сущности, формальность, и кого бы они ни выставили, сторонники «Пяста» все равно его поддержат. Кандидатом правых стал весьма заслуженный для польского дела во время Великой войны Мауриций Замойский, но они просчитались — ординат, наследственный землевладелец с особыми правами на своей территории крупный помещик Замойский был попросту неприемлем для, как ни крути, крестьянской партии, неустанно боровшейся за проведение в Польше эффективной сельскохозяйственной реформы. Правым совсем скоро пришлось убедиться в этом, когда «Пяст» выставил собственного кандидата — Станислава Войцеховского.

9 декабря 1922 года состоялось голосование, а в сущности — серия голосований по выбору президента. Первыми из гонки выпали Дашиньский и Бодуэн де Куртенэ. В игре остались Нарутович, Войцеховский и Замойский. В четвертом туре Войцеховский получил 145, Нарутович — 171, а Замойский — 224 голоса. Поэтому в последнем туре друг другу противостояли Нарутович и Замойский, и первый из них одержал победу с соотношением 289 к 227 голосам. Так Габриэль Нарутович стал первым президентом Польской Республики.

«Что вы со мной сделали?» — так якобы отреагировал Нарутович на известие о своем избрании.

По прошествии лет эта реакция вписывается в некий миф о Нарутовиче как политическом аутсайдере, человеке из ниоткуда, неизвестном в Польше профессоре, прожившем 30 лет в Швейцарии, который делал все, чтобы искусно уклониться от президентства.

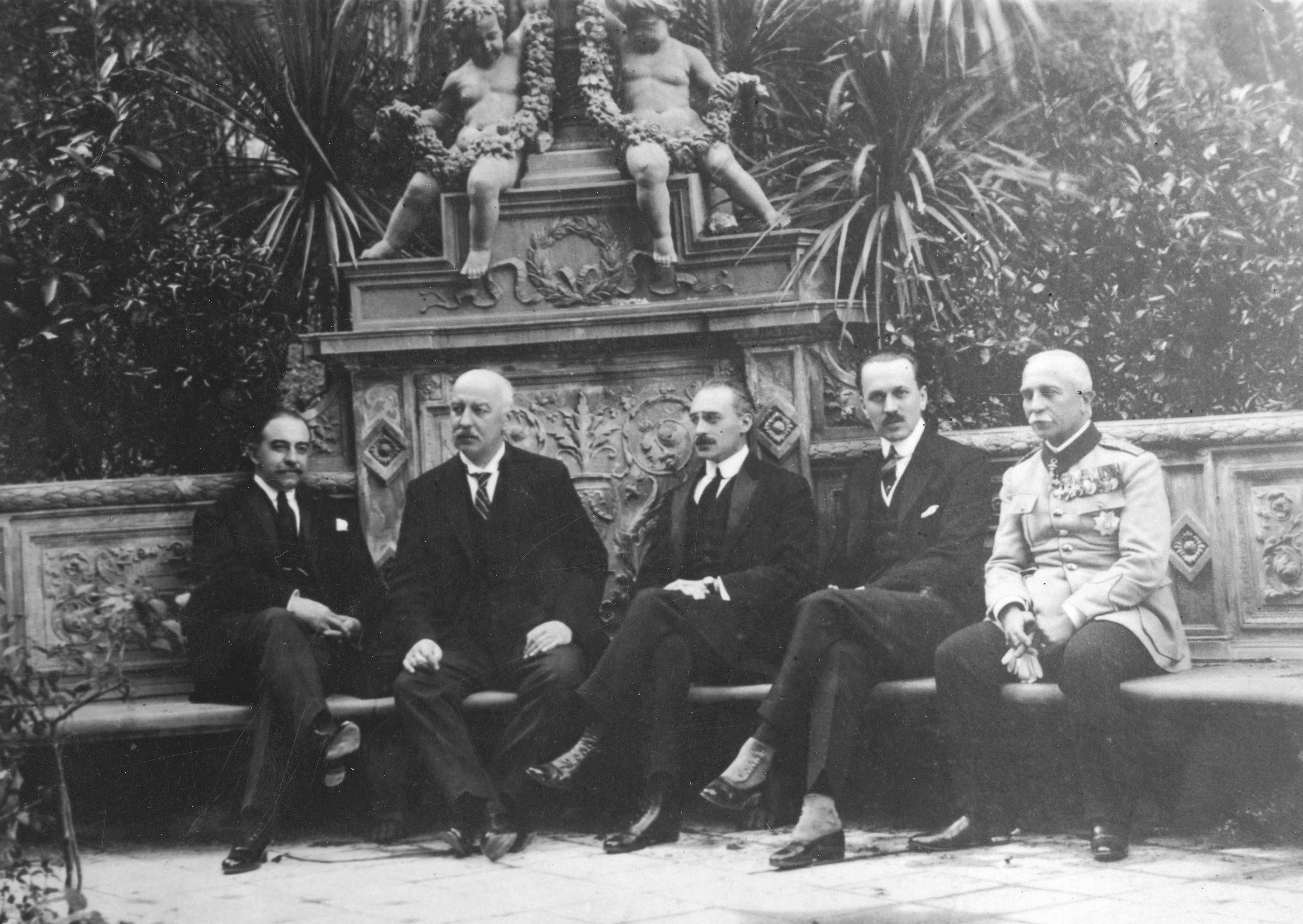

Президент Габриэль Нарутович после присяги в Сейме. Источник: Википедия

Президент Габриэль Нарутович после присяги в Сейме. Источник: ВикипедияВ действительности же он с 1920 года был министром общественных работ, а затем, с 1922-го — главой польской дипломатии, членом всех пяти правительств, поочередно управлявших страной. Он был прирожденным политиком. К тому же, если формально до 9 декабря он неоднократно отказывал Тугутту в согласии на выставление своей кандидатуры на выборах, обуславливая решение, в частности, поддержкой со стороны Пилсудского, то, в конце концов он все же одобрил идею Тугутта. Его первые шаги после избрания президентом — готовность договариваться с разными политическими кругами, попытка соглашения со всепольским лагерем — свидетельствуют о его политической проницательности и классе.

Тем временем правые пытались понять: как это произошло? как они могли проиграть выборы? как Нарутович стал президентом? Ведь, казалось, все было под контролем… Избрание Нарутовича стало для правых пресловутой каплей, переполнившей чашу. В их рядах и до этого нарастало глубокое разочарование из-за результатов парламентских выборов, который не позволял самостоятельно сформировать большинство в Сейме. Озлобление и недовольство партии национальной демократии совершенно определенно усиливал успех национальных меньшинств. Это стало одной из причин вылившегося на варшавские улицы разочарования и открытого эндеками cторонники Партии национальной демократии парада ненависти к новому президенту.

В направленной против Нарутовича кампании правых безжалостно использовался тот аргумент, что своим избранием он обязан голосам национальных меньшинств. В его адрес выдвигались разного рода обвинения, вроде того, что он — «человек с эмоционально неопределенной Отчизной», что он был прислан в Польшу международными еврейскими финансовыми кругами, что он президент немцев и евреев, что он, наконец, является «преградой» и «помехой» для польского большинства и польского, а не иностранного, правления в Польше.

Перед зданием Сейма в течение всего времени заседания Национального собрания собиралась польская молодежь, ожидавшая результатов голосования. При известии о том, что президентом должен стать Нарутович, приверженец Бельведера, который получил большинство благодаря евреям, немцам и другим «национальным меньшинствам» — из груди молодежи вырвался крик: «Нам не нужен такой президент! Знать его не хотим! Долой евреев!».

Эти эмоции достигли своего пика 11 декабря, в день принятия присяги.

В столице царило огромное возбуждение. Это состояние вызвали распространявшиеся национальным лагерем невероятные сплетни о Нарутовиче, которые подхватывали в первую очередь молодые и некритичные умы. Говорили, например, что Нарутович вообще не говорит по-польски, что он еврей, масон, что у него нет польского гражданства.

Чувствовалось, что дело идет к каким-то крупным, непредвиденным инцидентам. Пресса правого лагеря явным образом накручивала читателей, представляя избрание Нарутовича как триумф еврейства и несчастье для Польши.

Группы боевиков эндеции, студенческая молодежь забрасывали грязью и снегом экипаж с ехавшим в парламент избранным президентом, возводили баррикады, чтобы не допустить Нарутовича в Сейм и не дать ему возможности принести присягу.

Все было тщетно: Нарутович присягу принес и быстро принял власть из рук уходящего Начальника государства Пилсудского.

В декабре 1922 года за короткое время возникла настолько массированная атака на личность первого президента — в прессе, на улицах, митингах и демонстрациях, среди правых депутатов, — что она довольно скоро полностью вышла из-под какого-либо контроля.

На следующий день после главных манифестаций в Варшаве, 12 декабря, маршал Сейма Мацей Ратай записал в своем дневнике, что провел беседу, в частности, со Станиславом Гломбиньским, политик правого лагеря, один из руководителей Национально-демократического союза который решительно осудил уличные манифестации, прокатившиеся в последние дни по Варшаве. Встречу с руководством национального лагеря Ратай подытожил знаменательным комментарием: «Поводья полностью выпали у них из рук».

Именно в такой атмосфере четыре дня спустя, 16 декабря, в варшавской галерее Захента Габриэля Нарутовича застрелил Элигиуш Невядомский — неуравновешенный, но абсолютно вменяемый историк искусства, ненавидевший левых, евреев и Пилсудского. Он не признал своей вины перед судом, признав лишь нарушение закона. Ведь, по словам убийцы, Нарутович погиб не как Нарутович, но как символ всего того, что сделал в Польше и что воплощал в себе Пилсудский.

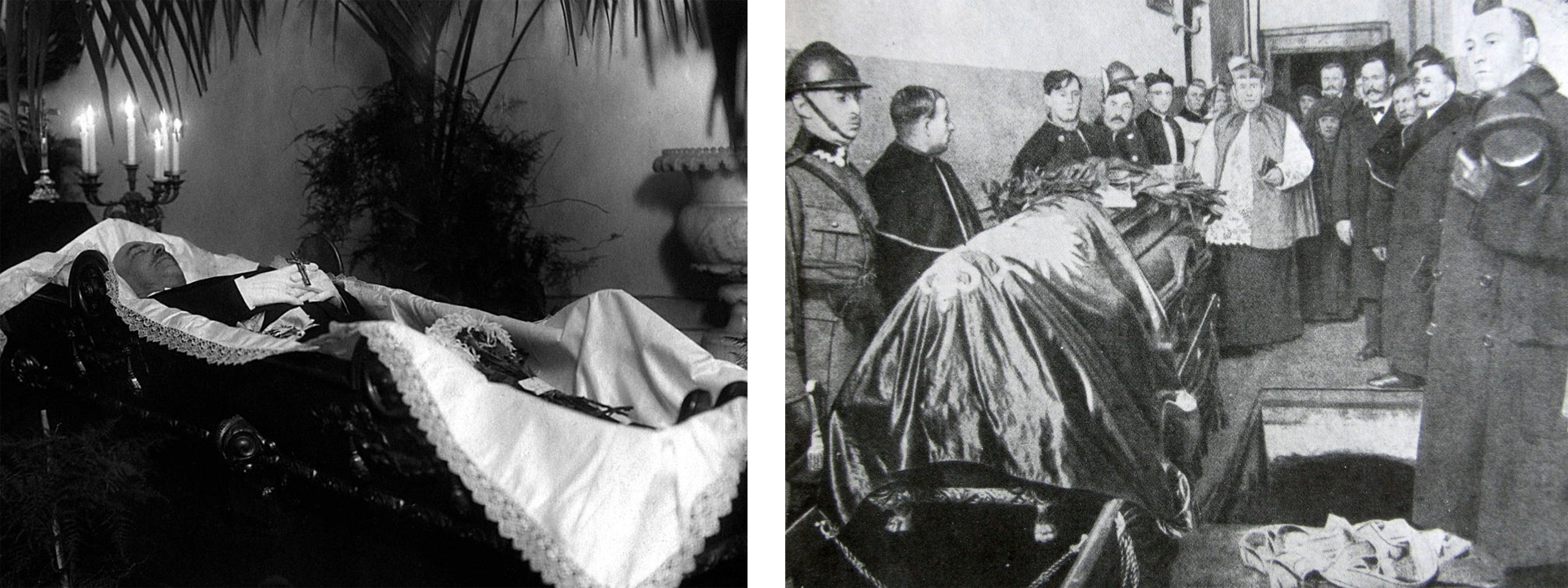

Похороны Габриэля Нарутовича. Источник: Википедия

Похороны Габриэля Нарутовича. Источник: ВикипедияСам Невядомский был быстро осужден и приговорен к смертной казни. Новый президент Станислав Войцеховский (избранный тем же количеством голосов, что и его предшественник) не воспользовался правом на помилование, и 31 января 1923 года убийца Нарутовича был расстрелян на склоне варшавской Цитадели.

Я узнал о покушении, находясь в Сейме, через несколько минут после того, как оно произошло. Многолетняя несвобода породила атмосферу, в которой на фоне политической безграмотности могут происходить самые чудовищные аферы и дичайшие преступления.

Иначе оценила причины произошедшего правая пресса, связанная с национал-демократической партией:

Убийство Нарутовича — грозный знак того положения, к которому нас привело чуждое, международное, еврейское влияние, раз мы начинаем, вопреки нашему национальному характеру и традициям, убивать друг друга.

В контексте президентства Нарутовича и его убийства необходимо остановиться на Пилсудском и на том, что говорил о нем Невядомский.

Вне сомнения, смерть Нарутовича наложила огромный отпечаток на взгляды бывшего Начальника государства.

Кажется, что Пилсудский сильно переживал убийство Нарутовича по крайней мере по двум причинам. Во-первых, после того, как Невядомский показал в суде, что на самом деле хотел застрелить Пилсудского, сам Пилсудский мог в какой-то степени ощущать свою ответственность за эту смерть. Во-вторых, Пилсудского испугало «качество» польского общества, о котором у него и до того было, похоже, не лучшее мнение. Улица показала свое наихудшее обличие. С этого времени Пилсудского стал сильнее подчеркивать свои литовские корни и одновременно критиковать поляков, зачастую весьма остро.

Юзеф Пилсудский и Габриэль Нарутович. Источник: Национальный цифровой архив Польши

Юзеф Пилсудский и Габриэль Нарутович. Источник: Национальный цифровой архив ПольшиТакже с момента смерти Нарутовича Пилсудский начал возлагать ответственность за плохое состояние государства на весь политический класс, в особенности ту его часть которая была сгруппирована в парламенте; кроме того, он усилил свои нападки на демократию и парламентаризм — «сеймократию». Их, впрочем, хватало и прежде: вспомним хотя бы сеймовый кризис лета 1922 года, за который в немалой степени нес ответственность Пилсудский: он пошел на конфронтацию по поводу закона об избрании правительства и блокирования кандидатуры премьера.

Если и в самом деле именно в результате убийства Нарутовича суждение Пилсудского о действительности и, следовательно, его планы на будущее стали радикальнее, то можно сказать, что финальный эпизод событий декабря 1922 года был еще впереди. Он произошел в мае 1926 года: тогда Пилсудский вывел на улицы верную ему армию, чтобы путем государственного переворота обрести полную власть в государстве. И одним его из аргументов в этот момент было то, что правительство страны оказывается в руках коалиции националистов и крестьян из «Пяста», то есть, по мнению маршала, сил, несущих моральную ответственность за смерть Нарутовича.

Перевод Сергея Лукина