В 1584 году в краковской типографии Мацея Гарвольчика увидела свет книга известного писателя Бартоша Папроцкого «Гербы польского рыцарства, разделенные на пять книг». Herby Rycerstwa Polskiego Na pięcioro Xiąg rozdzielone. В этом первом печатном гербовнике польской шляхты представлены не только шляхетские гербы, но и история происхождения многих шляхетских семей.

С тех пор гербовники приобрели огромную популярность. Их авторы В частности, Бартош Папроцкий, Шимон Окольский, Кацпер Несецкий, Северин Уруский, Адам Бонецкий. увековечили немало легенд о происхождении шляхты. Например, прародителями знатных родов изображались ветхозаветные персонажи, или же предками шляхтичей провозглашались сарматы, искусные воины-всадники, которые в старину жили в северном Причерноморье.

Попытаемся найти логическое объяснение, почему в древних сообществах выделяли определенные группы людей, которые со временем перерождались в привилегированные классы.

Первые гербы, привилегии и имения

Лучшие воины, как правило, становились лидерами, а впоследствии и вождями, окружая себя соратниками, хорошо владевшими мечом. У них был особый статус, который в конце концов закрепился и за их потомками. Военное дело было для них одним из жизненных приоритетов, а принадлежность к отдельному привилегированному слою или роду сформировало у них представление о превосходстве и исключительности. Именно от немецкого слова geschlecht (род) и происходит название этого привилегированного слоя не только в польском, но и в чешском, словацком, украинском, белорусском и латышском языках.

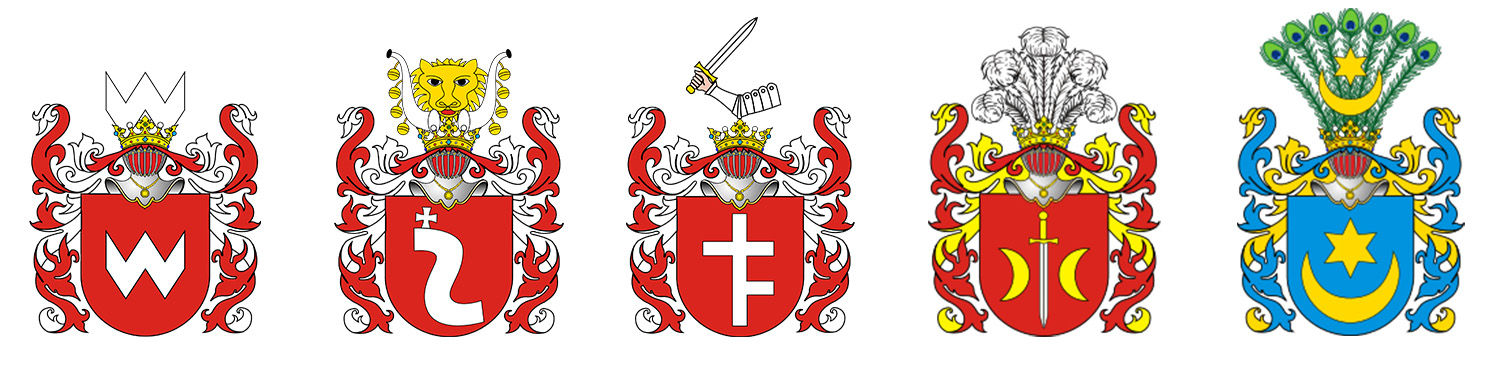

Одной из особенностей шляхты Королевства Польского, а в дальнейшем и Великого княжества Литовского было то, что герб мог служить идентификатором сотни родов — в отличие от других стран Европы, где у каждого рода был отдельный герб, например, «Абданк», «Шренява», «Прус», «Остоя», «Лелива».

Гербы «Абданк», «Шренява», «Прус», «Остоя», «Лелива». Коллаж: Новая Польша

Гербы «Абданк», «Шренява», «Прус», «Остоя», «Лелива». Коллаж: Новая ПольшаПервым польским королям было тяжело управлять обширными территориями между средним течением Одера на западе и бассейнами Сана и Буга на востоке, поэтому постепенно они стали наделять своих подданных землей, что положило начало длительному процессу расселения шляхты.

Получив по королевскому приказу земельный участок (и в то же время — освобождение от серьезных налогов), шляхтич, помимо всего прочего, становился посредником между королем и подданными. Поначалу относительно однородное в имущественном плане сословие шляхты со временем начало сильно расслаиваться.

Самые богатые и те, кто воспользовался приближением к власти, стали магнатами, а другие, наделенные землей и влиянием в местных сообществах, — состоятельной и среднесостоятельной шляхтой.

Ян Матейко. Польская одежда 1333–1434 годов. Источник: myvimu.com

Ян Матейко. Польская одежда 1333–1434 годов. Источник: myvimu.comОднако не все шляхтичи оказались хорошими хозяевами. Многие из тех, кому король пожаловал землю, в силу различных обстоятельств не сумели ее удержать и разорились. При этом шляхетский титул за ними сохранялся. Небогатая или безземельная шляхта составляла значительную часть привилегированного сословия в Королевстве Польском.

Стереотипное представление о шляхтиче-землевладельце — одно из самых стойких. Оно предполагает, что шляхтичи — это паны, владевшие землей и собственными резиденциями (самые состоятельные — замками, те, что поскромнее, — усадьбами). Несмотря на такие представления, жизнь многих шляхтичей, особенно из Мазовии, откуда был родом и Бартош Папроцкий, мало чем отличалась от жизни простых крестьян. Главные отличия заключались в том, что они принадлежали к шляхетскому сословию, судить их мог только княжеский, а впоследствии королевский суд, и, по призыву правителя, они принимали участие в военных походах.

В то же время шляхтич-землевладелец, в сущности, был самостоятельным властителем в своих автономных владениях. От его благосклонности зависела жизнь крестьян, обрабатывавших землю, поскольку он устанавливал объем повинностей, выступал в качестве судьи в конфликтах местного значения, оказывал влияние на то, кого назначат приходским священником.

Постепенно сформировались местные шляхетские сообщества, которые взяли в свои руки немало важных государственных функций на местах, таких как судопроизводство или землеустройство. Это, в свою очередь, сформировало стойкое представление о том, что шляхта — высшая прослойка общества, и именно она должна крепко держать бразды правления в трудные для государства времена. Усилению такого представления способствовала политическая ситуация второй половины XIV столетия.

Династический кризис и влияние на короля

В европейской истории было немало случаев, когда кризис царствующей династии становился поворотным моментом в истории страны. В качестве примера можно привести создание английского парламента (а также подписание Великой хартии вольностей в 1215 году) после того, как местные бароны выразили несогласие с волей короля.

В Королевстве Польском династический кризис, особенно сильно проявившийся во времена правления Казимира III, привел к заключению в 1350 году соглашения с венгерским королем Людовиком I. Однако, взойдя на польский престол, он тоже столкнулся с проблемой наследования, поскольку у него не было сыновей.

В 1340-е годы польская шляхта уже выступала на собраниях, которые регулировали права наследования. Вскоре король гарантировал ей новые свободы и привилегии. После смерти Людовика в 1382 году шляхта принимала непосредственное участие в решении вопроса, кто будет его наследником, и в результате следующим королем стала дочь Людовика Ядвига.

То, что польская шляхта имела влияние на наследование престола, — уникальное явление в Европе того времени. Благодаря такому праву шляхта получила возможность оказывать давление на короля также в других важных государственных вопросах. Даже появление в 1493 году и деятельность в позднесредневековом государстве двухпалатного Сейма как высшего законодательного органа не были бы возможны без развития местных сословных органов самоуправления — шляхетских судов и сеймиков.

Сословные институты

С середины XIV века Королевство Польское было разделено на воеводства, земли и поветы. Такое административно-территориальное деление требовало наличия управленческого аппарата, представляющего как централизованную королевскую власть, так и местную власть шляхты. Назначенные королем старосты, помимо представительских функций, вершили уголовное правосудие в гродских судах. Остальные дела рассматривались в земских судах, которые стали сословными судебными органами.

Шляхта была уполномочена избирать из своей среды земского судью, подсудка и писаря. Они и осуществляли суд, чья юрисдикция распространялась на повет, а в отдельных случаях — на землю и даже на все воеводство. Это дало шляхте сильную власть на местах.

С 30-х годов XV столетия шляхтича нельзя было заключить в тюрьму без решения сословного суда. В результате шляхта стала практически неприкосновенной.

Сословные юридические институты, возникшие в середине XIV века, действовали вплоть до окончательного раздела Речи Посполитой в 1795 году.

Помимо судебных чиновников, в каждом повете, земле и воеводстве были также мечники, ловчие, стольники, чашники. Кроме того, стоит особо отметить должности войского и хорунжего. Войский помогал каштеляну В Королевстве Польском, а впоследствии в Речи Посполитой каштеляна назначал король или князь для управления «гродом» (т.е. замком) и его окрестностями. в мобилизации шляхты на территории их юрисдикции. Роль же хорунжего приобретала особое значение, когда собиралось народное ополчение, и — по призыву короля — шляхта выступала в военный поход под хоругвью своего воеводства.

Должности каштеляна и воеводы давали шляхтичам пожизненное право участвовать в заседаниях Сената. Сенаторы организовывали также местные сословные собрания — сеймики.

Начиная с XV столетия сеймики были эффективными органами местного самоуправления. Они выполняли множество важных функций, таких как сбор налогов, выборы депутатов Сейма и коронного трибунала (высшей судебной апелляционной институции в Королевстве Польском) и т.п. Таким образом региональные шляхетские общины были включены в жизнь страны (говоря современным языком — приближены к понятию гражданского общества) — ведь каждый шляхтич мог стать чиновником. Но даже если он не был чиновником, то все равно принимал участие в жизни региона и страны в рамках деятельности сеймиков и Сейма.

Проигранная победа шляхты

Огромное влияние шляхты на государственные дела проявилось в начале Тринадцатилетней войны Королевства Польского с Тевтонским орденом. Тринадцатилетняя, или Первая прусская война 1454–1466 годов — война Королевства Польского и Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом за Восточное Поморье, которая завершилась подписанием второго Торуньского мира. Потерпев поражение в битве под Хойнице в 1454 году, король Казимир IV искал поддержки, чтобы продолжать войну, и вынужден был согласиться на значительные уступки шляхте. В частности, она добилась того, что король не мог без ее согласия вводить новые налоги.

В реалиях XV века это можно считать победой привилегированного сословия, однако сосредоточение власти в руках шляхты со временем привело к упадку страны.

Шляхта могла оказывать очень сильное влияние на управление государством. Так, один из коронных съездов 1468 года не состоялся, поскольку представители воеводств и земель, узнав повестку дня, отказались участвовать в заседаниях под предлогом того, что у них не было полномочий от местных сеймиков, чтобы обсуждать заявленные вопросы. В европейской истории тех времен трудно найти подобные примеры. Не имел прецедентов и тот факт, что в первой четверти XVI столетия именно из среды среднезажиточной шляхты вышли идеи реформ, которые удалось частично осуществить в 1560-е годы. Тогда шляхта вынудила короля Сигизмунда II Августа подписать согласие на то, что четверть доходов от коронных земель должна идти на нужды армии.

Период бескоролевья и окончательный раскол шляхты

Солидарность в принципиальных вопросах государственного значения давала шляхте возможность руководить Речью Посполитой — хотя и не без длительных дискуссий, которые порой растягивались на десятилетия.

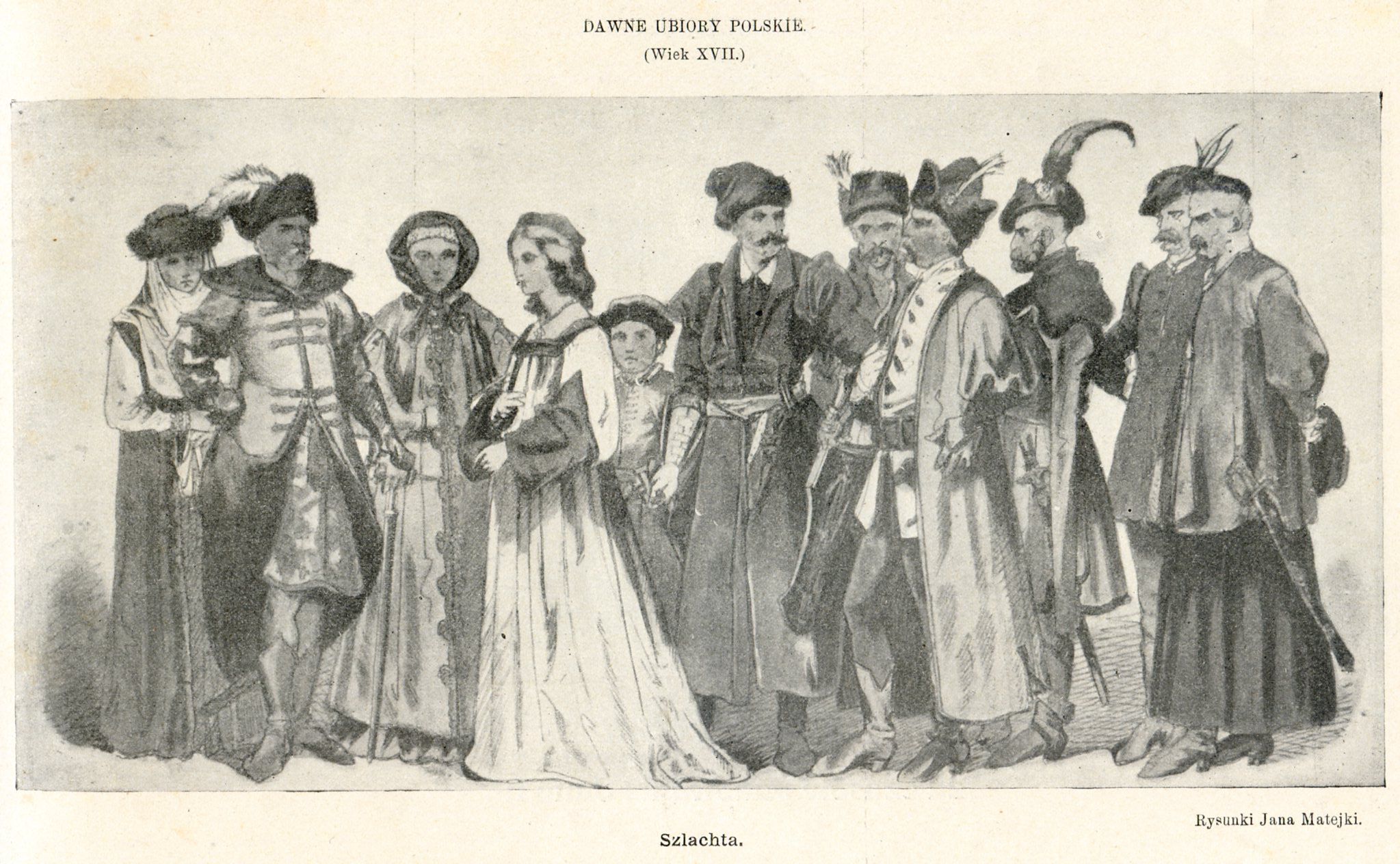

Юлиуш Коссак. Польская шляхта в XVI веке. Источник: myvimu.com

Юлиуш Коссак. Польская шляхта в XVI веке. Источник: myvimu.comНаиболее конструктивной шляхта была в 70-е годы XVI столетия, когда после смерти Сигизмунда II Августа, последнего Ягеллона, нужно было сохранить страну. Тогда начался десятимесячный период бескоролевья.

Формально все суды Речи Посполитой действовали от имени короля. Однако в ситуации, когда короля не было, шляхта самоорганизовалась в особые институты правосудия и полицейского надзора — так называемые каптуровые суды.

В 1573 году, чтобы получить возможность проголосовать за Генриха Валуа, шляхта провозгласила в Сейме принципы веротерпимости. На некоторое время они стали визитной карточкой страны, которая старалась любой ценой избежать кровопролития из-за религиозного разнообразия, поскольку Сенат состоял наполовину из протестантов, наполовину из католиков, в то время как половину населения Речи Посполитой составляли православные русины.

То, что десятки тысяч шляхтичей повлияли на приход к власти Генриха Валуа, а затем Стефана Батория, позволило шляхте разработать новые правила смешанной монархии и ощутить вкус настоящих выборов короля.

Казалось бы, теперь можно было ожидать устойчивого развития Королевства Польского. Однако выборы нового короля в 1587 году привели к гражданской войне: часть шляхты поддержала шведского принца Сигизмунда Вазу, племянника последнего Ягеллона, в то время как другая ее часть всеми силами пыталась возвести на престол Максимилиана Габсбурга. Эта ситуация показывает, насколько глубокими были различия в политических пристрастиях шляхты, которые в начале XVII века привели к двухлетнему конфликту в шляхетской среде.

Религиозные междоусобицы

Шляхта резко отрицательно относилась к религиозному разнообразию Речи Посполитой. Реакция католической Церкви на Реформацию и религиозные войны в Европе обострила конфликты между католиками и представителями других вероисповеданий. Например, в 1658 году Сейм запретил проживать на территории Речи Посполитой арианам. Однако особенно насущным и по-прежнему нерешенным оставался вопрос наличия христиан восточного обряда, который отнюдь не способствовал гармоничному развитию страны.

Негибкость шляхты как сословия и неприятие других религиозных практик стали одной из причин кровавого конфликта 1648 года между Речью Посполитой и казаками под предводительством Богдана Хмельницкого, которых поддержали многие крестьяне. А нежелание шляхты включить в состав Сената киевского митрополита, а также православных и униатских епископов, подтолкнуло православных к разрушительному союзу с Москвой.

Как это часто бывает, кризис использовала в своих целях третья сторона, точнее, три стороны: Московское государство, Швеция и Османская империя.

Речь Посполитая вышла из долгого периода кровопролитных войн истощенной, но, несмотря на это, продолжала оставаться одной из крупнейших держав Европы. Новый XVIII век мог бы открыть новые горизонты для ее развития. Однако в 1697 году шляхта избрала королем саксонского курфюрста Августа, чье правление положило начало продолжительному периоду упадка страны.

Закат Речи Посполитой

Шляхта принимала все меньше участия в жизни Речи Посполитой, поскольку страна была разделена на крупные магнатские политические группировки, и каждая из них руководствовалась собственными интересами, которые ставила выше, чем интересы государства. Кроме того, шляхта часто становилась заложницей обстоятельств или хуже того — исполнительницей воли власть имущих.

Яркий пример такого положения дел — постоянные срывы Сеймов в XVIII веке. Для этого шляхта активно использовала принцип liberum veto, который предусматривал единогласное принятие решений Сеймом. Соответственно, даже один депутат мог сорвать парламентские заседания. Немало магнатов, получавших деньги от России, Пруссии и Австрии, с помощью своих клиентов-шляхтичей срывало заседания Сейма. Это привело к тому, что в последнюю треть столетия соседние державы начали делить между собой Речь Посполитую, которая, по их мнению, была недееспособной.

Патриотический подъем 1764 года, когда королем был избран Станислав Август Понятовский, вызвал бешеное сопротивление и репрессии со стороны Российской империи. В ответ на это шляхта прибегла к испытанному методу протеста — конфедерации.

Созданная в 1768 году Барская конфедерация стала чуть ли не последним проявлением одного из лучших качеств шляхетского сословия — борьбы за свободу.

Поражение конфедератов в 1772 году привело к первому разделу Речи Посполитой, легитимизированному Сеймом.

Реформы, проведенные после первого раздела, вселили надежду на то, что идеи Просвещения спасут страну, а Четырехлетний сейм 1788–1792 годов и принятие 3 мая 1791 года первой в Европе Конституции стали последним всплеском гражданского общества, которое шляхта взращивала со времен Средневековья.

После третьего раздела Речь Посполитая исчезла с политической карты, однако это не означало исчезновения шляхты. На фоне начавшихся после французской революции процессов формирования в Европе наций шляхта стала хранительницей памяти о прошлом.

***

Активное участие шляхты в политической жизни Речи Посполитой, а после разделов — в восстаниях, сформировало образ шляхтича, наделенного такими добродетелями, как преданность стране, ответственность и жертвенность. Шляхта помогла пронести через весь XIX век образ былой Речи Посполитой, которой уже не было на политической карте, как польской державы со славным прошлым.

Благодаря тому, что несколько поколений шляхты жертвовали своей жизнью, участвуя в восстаниях, и прилагали немалые усилия для поддержания идеи восстановления польского государства, в конце 1918 года возродилась Вторая Речь Посполитая.

Казимеж Юзеф Туровский, переиздавший в 1858 году книгу Бартоша Папроцкого «Гербы польского рыцарства», напомнил потомкам древней шляхты историю славных предков, которая вдохновляла на борьбу.

Перевод с украинского Никиты Кузнецова