Началось все с Gazeta Wyborcza. Ее первая небольшая редколлегия вышла из Tygodnik Mazowsze — нелегального издания, печатавшегося в подполье в 1980-е годы. Первый номер Gazeta Wyborcza вышел 8 мая 1989 года, за месяц до планируемых выборов в парламент. Отсюда и название: Wyborcza, то есть «избирательная». Издание появилось благодаря заседаниям Круглого стола, то есть соглашению между коммунистами и оппозицией из «Солидарности». Коммунисты, осознавая крах общественного строя, решили поделиться властью с «Солидарностью» — формально профсоюзом, а реально гигантским общественным движением. Одним из пунктов договоренностей Круглого стола было разрешение на продажу периодических изданий, представлявших «Солидарность», и первым из них стала как раз Gazeta Wyborcza.

Первый выпуск Gazeta Wyborcza. Источник: Gazeta Wyborcza / Facebook

Первый выпуск Gazeta Wyborcza. Источник: Gazeta Wyborcza / FacebookГлавным редактором восьмиполосной газеты (государственные квоты на бумагу были явно недостаточными), стал Адам Михник. Успех был ошеломляющим. Люди буквально вырывали газету друг у друга. Первые номера даже продавались на базарах с приличной наценкой.

В качестве офиса редакции предоставили бывшее помещение детского сада и когда некоторое время спустя руководительница репортерского отдела Малгожата Шейнер редактировала мой репортаж о фабрике презервативов, она делала это в… песочнице.

Успех определялся, конечно, тем, что это было издание оппозиции, связанной с «Солидарностью». Но в последующие годы на популярность повлияло кое-что еще — язык: выразительный, лаконичный, непохожий на пространные рассуждения коммунистической прессы, авторы которой запутывали самые простые вопросы, избегали конкретики, и, в результате, добравшись до конца предложения, читатель уже не помнил, с чего журналист его начал.

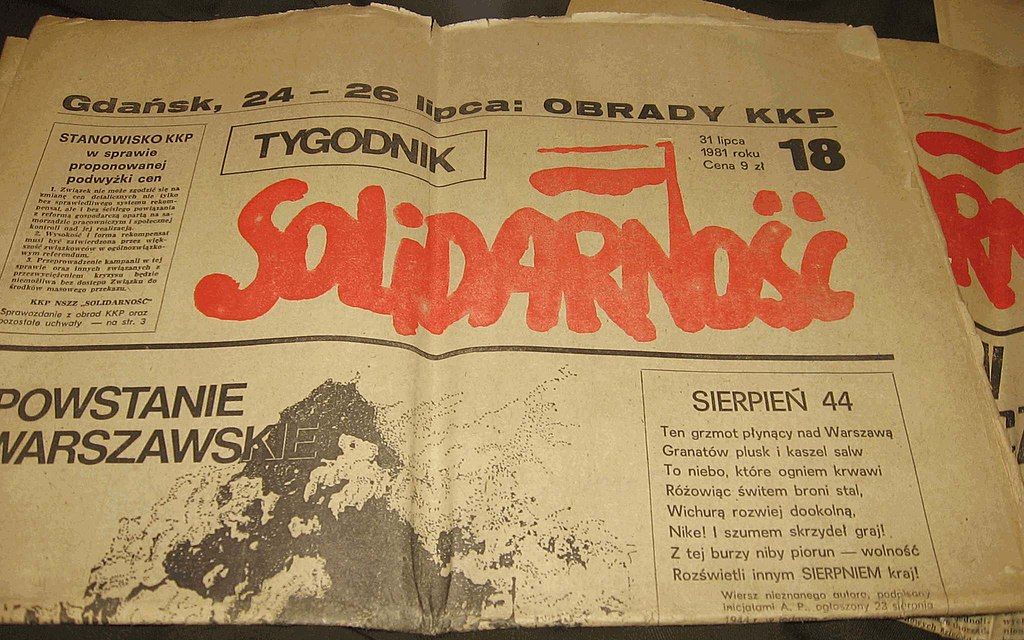

Другое важное оппозиционное издание — Tygodnik Solidarność. Этот еженедельник выходил еще в 1981 году, но 13 декабря 1981 года, после введения военного положения, редакцию закрыли. Разумеется, журнал подвергался цензуре, но в тот период, получивший название «карнавала "Солидарности"», она несколько ослабла. Tysol (сокращение от Tygodnik Solidarność) был возрожден в июне 1989 года. Главным редактором стал Тадеуш Мазовецкий, впоследствии премьер-министр.

Архивное издание Tygodnik Solidarność, 1981 год. Источник: Wikimedia

Архивное издание Tygodnik Solidarność, 1981 год. Источник: WikimediaПеремены на рынке — это не только появление нескольких новых серьезных политических периодических изданий, связанных с оппозицией, но и трансформация газет и журналов, существовавших в Народной Польше, таких как Polityka, Rzeczpospolita, Życie Warszawy. Они стали значительно интереснее, потому что начали публиковать тексты, которые прежде не пропустила бы цензура. Та, в свою очередь, на много теперь смотрела сквозь пальцы, пока 11 апреля 1990 года не исчезла вовсе. В этот день было упразднено Главное управление по контролю за прессой, публикациями и телерадиовещанием.

В том же году появился шокирующий еженедельник Nie. Его основал всеми ненавидимый в 1980-е годы пресс-секретарь правительства Ежи Урбан. Этот сатирический журнал не стеснялся крепких словечек и вульгаризмов. Нещадно атаковал Церковь. Порой писал о крупных скандалах. Nie набирал гигантские тиражи, но лишь некоторые авторы публиковались под своими настоящими именами. Сам Ежи Урбан — ревностный защитник коммунистической Польши — заработал огромное состояние в Польше капиталистической.

Наряду с этими важными газетами и еженедельниками сформировался огромный сегмент развлекательной прессы. Издания стали красочными. Особенно, досуговая и женская пресса. Цветные журналы приносили издателям неплохую прибыль, поскольку для рекламодателей они были намного привлекательнее, чем черно-белая пресса.

На польский рынок вышли и западные молодежные журналы — Bravo, Tina. Они положили на лопатки своих польских конкурентов Razem и Na Przełaj. Здесь я с сожалением — как журналист, делавший первые шаги в конце 1980-х в Na Przełaj, — вынужден отметить, что кальки зарубежных изданий были определенно глупее польских. Видимо, потому они и одержали верх.

Обложка журнала Bravo, 1993 год. Источник: kiosksentymentalny.pl

Обложка журнала Bravo, 1993 год. Источник: kiosksentymentalny.plНа прилавках появились также эротические издания, такие как американский Playboy, и даже порнографические, вроде скандинавского Cats. В конце 1980-х в государственной прессе публиковалось совсем мало обнаженки. ПНР отличалась большим ханжеством. Молодежные еженедельники Razem и itd печатали по одному женскому фото топлесс. Playboy в Народной Польше тоже можно было купить — но лишь на базарах, провезенный контрабандой с Запада. А тут вдруг все наводнила порнография. Доходило до абсурда — обнаженные женщины в непристойных позах украшали собой витрины киосков Ruch, крупнейшей тогда сети продажи периодических изданий. Выставленные на обозрение прохожих, то есть, конечно, и детей тоже.

Для прессы это было золотое время. Она достигла гигантских тиражей. Рекордный тираж Gazeta Wyborcza — миллион экземпляров. Когда же тиражи начали падать, появился новый тренд — приложения к изданиям. В комплекте с газетой, за небольшую доплату, можно было получить какую-нибудь пластинку или книгу. Или платок. Или губную помаду. В какой-то момент казалось, что как раз газеты становятся приложением к этой — в определенном смысле — «халяве».

Иногда покупателям прессы доставались вполне неплохие вещи. Например, в начале 2000-х Gazeta Wyborcza продавала таким образом коллекцию литературной классики. В серию включили «Завтрак у Тиффани» Трумена Капоте, «Имя розы» Умберто Эко, «Колыбель для кошки» Курта Воннегута. Затем приложением к новым номерам стала серия из 30 путеводителей по миру: их корешки, объединенные, представляли панораму Венеции.

Попадались, конечно, и менее притязательные издания: всевозможные романы и детективы. Привлекательность такого приобретения состояла в том, что хотя за прилагавшиеся к номеру газеты книги и требовалось заплатить в несколько раз больше, чем за саму газету, цена все равно оказывалась ниже, чем на ценнике в книжном магазине. Маркетинговый ход был прост: продавали в основном серии и читатель попадал в зависимость. Бывало, что первый том стоил немногим дороже самой газеты — это делалось для того, чтобы читатель втянулся в покупку последующих частей.

С перспективы тогдашнего репортера Gazeta Wyborcza (первый текст в ней я опубликовал, кажется, в 1991 году) мне особенно запомнилось одно: к журналистам тогда относились с пиететом. Ни один чиновник не позволял себе пренебречь представителем СМИ. Это особенно ощущалось за пределами Варшавы. Мне было 20 с чем-то лет, я ехал на место, и ко мне относились почти как к министру. Это, конечно, особенно касалось именно журналистов Gazeta Wyborcza, ведь она была символом перемен.

Возраст тогдашних журналистов — тоже характерный момент. На работу охотно принимали очень молодых людей, только-только начинавших свой путь в журналистике. Связано это было с тем, что в молодежный язык не успел проникнуть новояз Народной Польши. В отличие от периода ПНР — и от нашего времени — газеты, радио и телевидение в огромной степени воздействовали на общественное мнение. Или, по меньшей мере, на существенную, интеллигентскую его часть.

Возможно, однако, что все мы переоценивали влияние СМИ на общество в целом.

Ведь, хотя Gazeta Wyborcza и была самым сильным центром формирования общественного мнения, все же поддержанный ею кандидат в президенты Тадеуш Мазовецкий проиграл в избирательной гонке.

Я пишу здесь, главным образом, о бумажных СМИ, поскольку с ними я чувствую наиболее сильную связь. Именно они, похоже, обладали наибольшим влиянием на политику 1990-х годов. Но не факт, что на само общество. Здесь бо́льшую роль сыграли частные радиостанции и телекомпании.

Во времена ПНР было два телевизионных канала. Четыре программы радио. А тут вдруг появились десятки частных вещателей.

5 декабря 1992 года стартовало телевидение Polsat. Это первый коммерческий канал с лицензией на вещание по всей Польше. Он начал со спутниковых трансляций, а годом позже запустил наземные передатчики. Между делом оказалось, что у владельца Polsat, Зигмунта Солож-Жака, несколько паспортов и немного темное прошлое — но это уже другая история.

Polsat с самого начала был чисто развлекательным телевидением, рассчитанным на не слишком взыскательную аудиторию. Это не обвинение, а простая констатация. В Polsat появилась программа «На любую тему», ставшая со временем культовой. В ней ведущие, например, задавали гостям вопросы, связанные с сексом, что шокировало аудиторию, привыкшую к приглаженному телевидению Народной Польши. Несколько лет эту программу вел Мариуш Щигел — тут позволю себе похвалиться — мой коллега вначале по редакции Na Przełaj, потом Gazeta Wyborcza, а заодно сосед по съемной квартире.

До Мариуша Щигела программу «На любую тему» вел Анджей Войцеховский — прекрасный журналист, который, к сожалению, рано умер. Он был также основателем Radio Zet — частной радиостанции, созданной в конце 1990 года. Анджей Войцеховский задал лучший, на мой взгляд, вопрос в истории польской журналистики. В программе «Гость Radio Zet» он беседовал однажды с Александром Квасьневским, представлявшим остававшиеся в оппозиции посткоммунистические левые силы. Как и положено любой оппозиции, Квасьневский, в основном, бранил все, что делала правящая партия. Начиная программу, Анджей Войцеховский поприветствовал этого политического ворчуна вопросом: «Что хорошего?»

С 1997 года вещает TVN — третья по важности телекомпания в Польше. Она всегда позиционировала себя как телевидение для более образованных зрителей. Однако с точки зрения уровня развлекательного контента TVN вряд ли превосходит Polsat или государственное Польское телевидение. С 1990-х годов все телеканалы обожают показывать телевикторины и другие форматы, приобретенные у западных компаний.

Интернет в этой медиареволюции большой роли не сыграл. Его время наступило лишь десятилетием позже, в начале 2000-х. Современные СМИ только внешне напоминают те, что существовали в 1990-е годы. Нынешние сотрудники редакций переписывают на потребу порталов тексты, подбрасываемые рекламными агентствами. Рецензентом книг и фильмов может стать всякий, кто способен завести аккаунт в соцсети. Несколько месяцев тому назад один старшеклассник спросил меня: «Кто такой журналист в наше время?» Над ответом я ломаю голову до сих пор.

Переводчик Сергей Лукин, редактор Ольга Чехова