11. Мария Склодовская-Кюри (1867–1934)

Бартломей Келбович «Мария Склодовская-Кюри». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Мария Склодовская-Кюри». Источник: Новая ПольшаЗнаете ли вы, что такое мебель? Она есть в каждой квартире и в каждом офисе. Мебель должна быть функциональной и практичной. А по мнению снобов и повернутых на искусстве — еще и радовать глаз. Что это я вдруг о мебели? А вот что. Приблизительно таким статусом обладали женщины в университетах в конце XIX века. Именно тогда почти никому в мире не известная Мария Склодовская отправилась из находившейся под российским контролем Варшавы в Париж, чтобы учиться в Сорбонне. Уехала и показала, что женщина — вовсе не какое-то дефективное существо. В то время популярностью пользовались теории, будто бы избыток образования может привести женщину к… бесплодию. Такие мысли распространял один умник из Гарварда. К счастью, его фамилия ушла в небытие, а вот о Склодовской-Кюри слышали миллионы.

Когда сегодня читаешь ее биографию, то не можешь отделаться от мысли: как вообще все это оказалось возможным? Женщина в университете? Из Восточной Европы? Две Нобелевские премии? В двух разных номинациях: по физике и химии? Двое детей? Первая женщина-профессор во французской Сорбонне? К тому же иностранка (мы же все слышали о знаменитой французской толерантности)? К тому же ее доброе имя защищал сам Альберт Эйнштейн?

Это история о том, чего можно добиться благодаря волевому характеру, поддержке семьи и образованию. Мария появилась на свет в 1867 году в российской части разделенной Польши, в Варшаве. У Марии были три сестры и брат. Родители заботились о том, чтобы все получили хорошее образование.

Когда Мария была ребенком, в ее жизни произошли две трагедии: сначала смерть старшей из сестер, Зофьи, потом — матери Брониславы. Возможно, под влиянием этих событий старшая сестра нобелевской лауреатки, тоже Бронислава, решила стать врачом. Однако осуществить свою мечту она не могла — в России женщинам запрещалось тогда учиться в высших учебных заведениях. Поэтому она решила уехать в парижскую Сорбонну. Семья жила скромно, средств на такую поездку не было. И сестры договорились так: Мария будет отправлять часть своей варшавской зарплаты Брониславе, чтобы ей хватало на жизнь в Париже. А когда Бронислава окончит университет и встанет на ноги, она пригласит Марию к себе, чтобы та тоже смогла учиться в Сорбонне. Так и случилось. Бронислава стала врачом, а будущая нобелевская лауреатка в 1891 году приступила к изучению физики и математики. Она стала одной из 23 женщин среди 1 825 студентов.

Учеба в Париже дала ей не только образование, но и любовь. Мария познакомилась с физиком Пьером Кюри — они вместе работали. В 1903 году Мария стала первой женщиной во Франции со званием доктора наук, которое ей присудили за диссертацию на тему «Исследование радиоактивных веществ».

В том же году вместе с еще двумя лауреатами она удостоилась Нобелевской премии за исследования явлений радиации. Изначально Шведская академия хотела присудить премию только Пьеру Кюри и Анри Беккерелею. Однако Пьер решительно возразил и ответил, что награда по праву принадлежит не только ему, но и Марии, потому что работали они совместно. Случайно ли то, что Шведская академия не хотела упоминать Марию?

Вторую Нобелевскую премию Мария получила уже самостоятельно в 1911 году «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония». В том же году была сделана знаменитая фотография в Брюсселе на конференции физиков. Мария на ней — единственная женщина в окружении 23 мужчин, в числе которых Альберт Эйнштейн и Макс Планк.

Выше я упомянул, что ее доброе имя защищал сам Альберт Эйнштейн. После смерти Пьера (1906) у Марии случился роман с женатым ученым Полем Ланжевеном. Информация об этом попала в прессу. Виновницей, разумеется, объявили Марию — ведь мужчина в подобных ситуациях мог быть только безвольной жертвой, а женщина всегда провокатор. Совет Эйнштейна звучал однозначно: «Если эта чернь будет донимать тебя, просто перестань читать эту ерунду. Оставь это для гадюк, для которых эта история и была сфабрикована».

Всю жизнь Мария боролась не только с превратностями судьбы, но и с сексизмом и мизогинией, присутствовавшими в высших учебных заведениях. Она воспитывала двоих дочерей: Ирен и Еву. Ирен тоже стала лауреаткой Нобелевской премии. Мария Кюри проложила путь для других женщин. Своей твердой позицией и решительностью она перевернула стол, за которым до того заседали исключительно мужчины.

Мария Склодовская-Кюри скончалась в 1934 году. В 1995 году ее останки вместе с останками Пьера перенесли в парижский Пантеон. Кюри стала первой женщиной, похороненной в этом месте.

12. Первая мировая война, 1914–1918

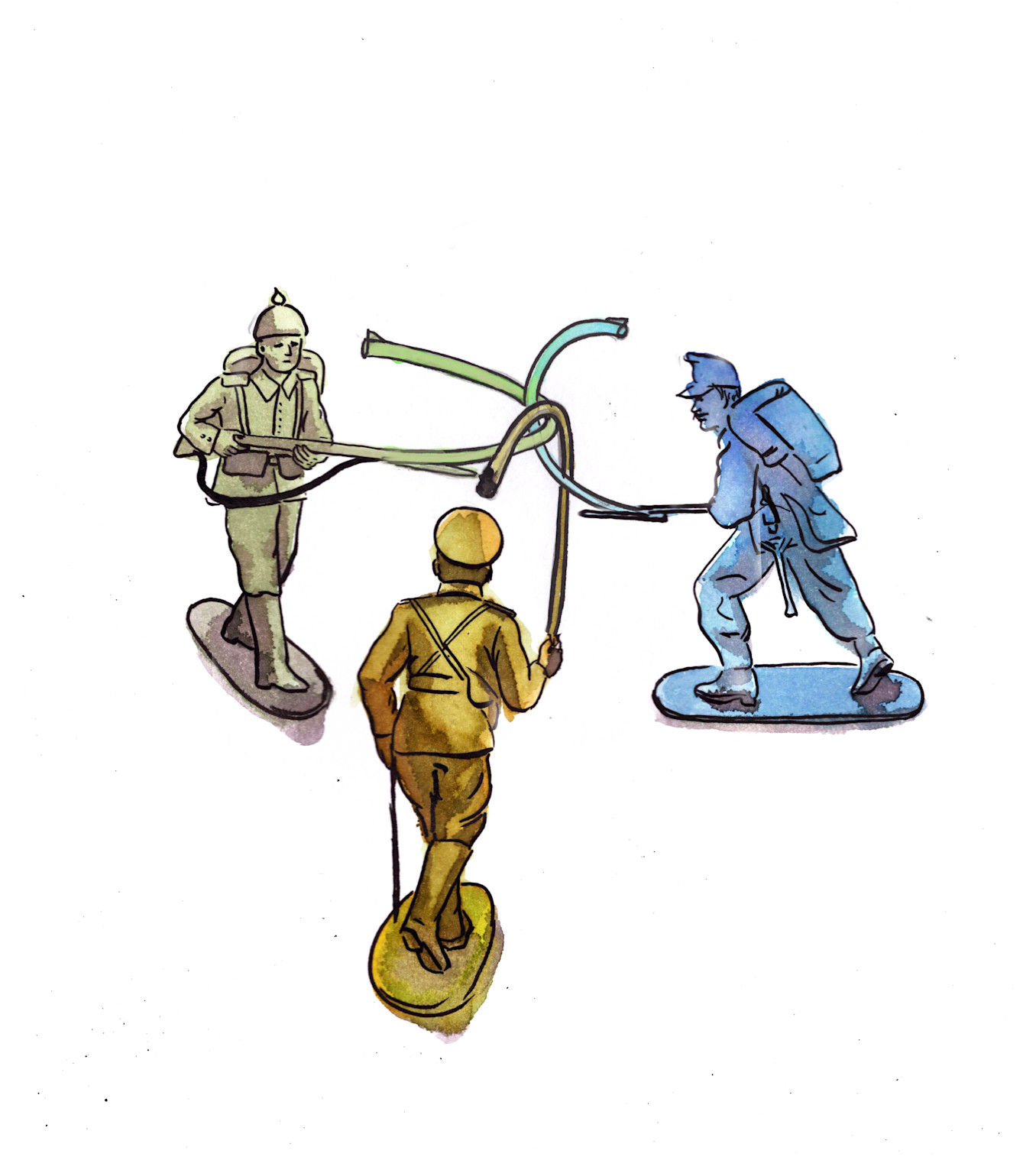

Бартломей Келбович «Первая мировая война». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Первая мировая война». Источник: Новая ПольшаОт 3 до 4 миллионов. Столько поляков взяло в руки оружие во время Первой мировой войны — больше, чем в каком-либо другом конфликте во всей польской истории. Даже во время Второй мировой меньшее количество поляков пошло в солдаты и партизаны. Почему же тогда на улицах польских городов мы не найдем упоминаний о 1914–1918 годах, а польский налогоплательщик, хоть и выложил из кармана почти полмиллиарда злотых на Музей Мировой войны, но Второй, а не Первой?

Чтобы это понять, нужно побывать в Горлице. Лучше всего ехать туда из Кракова — это всего лишь в 140 километрах. Именно в Горлице в 1915 году немецкие и австро-венгерские войска прорвали российский фронт. В конечном счете это привело к вытеснению царских войск из Галиции. Тогда погибло — экий пустяк — 200 тысяч человек. Поэтому в Горлице на кладбище номер 91 рядом друг с другом лежат: 425 солдат австро-венгерской армии, 201 солдат немецкой и 287 российской. А еще там есть памятник и на нем открытая в 1928 году доска с надписью:

БРАТЬЯМ-ПОЛЯКАМ

СОЛДАТАМ В АРМИЯХ ГОСУДАРСТВ-ОККУПАНТОВ

СРАЖАВШИМСЯ ПОД ЧУЖИМИ ЗНАМЕНАМИ, НО ЗА ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

ПОГИБШИМ В ГОРЛИЦКИХ СРАЖЕНИЯХ

В 1914–1915 ГОДАХ

Теперь вы поняли, почему я написал: солдаты немецкой, российской и австро-венгерской армий, а не немецкие, российские, австрийские или венгерские? Потому что в рядах армий трех империй служили представители многих народов, в том числе поляки. Да-да. В 1915 году под Горлице «под чужими знаменами» поляки стреляли в поляков. Все ли сражались «за польское дело», за кайзера или царя, или по собственному почину — тема для длинного разговора.

Так или иначе, нельзя отрицать, что для государей трех империй поляк был привлекательным и желанным рекрутом. А также подданным, а от подданного требуют послушания. Более того, каждый из правителей — императоры Франц Иосиф, Вильгельм II и царь Николай II — на второй день объявленной друг другу войны стал убеждать поляков, находящихся по разные стороны конфликта, перейти на свою сторону. В обмен на государственную измену и готовность принести себя в жертву они обещали им Польшу. Сколько стоили их обещания? Ровно столько, сколько и ответы представителей империй на конкретные вопросы, например, на тему границ этой самой Польши — туманные и обтекаемые. Кто-то злорадный мог бы сказать — пустые. Поэтому сознательные поляки с самого начала старались создавать собственные, национальные военные отряды в надежде на чудо, что все три оккупировавшие их империи распадутся. И знаете что? Именно так и произошло.

13. Восстановление независимости 11 ноября 1918 года

Бартломей Келбович «Восстановление независимости 11 ноября 1918 года». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Восстановление независимости 11 ноября 1918 года». Источник: Новая ПольшаЕсли бы я сказал, что 11 ноября 1918 года в Польше по большому счету ничего особенного не произошло, то вы, наверное, подумали бы, что я невежда, который кичится своим незнанием, или еще чего похуже… антиполяк или какой-нибудь предатель-фольксдойч. Ведь каждый год 11 ноября поляки так шумно отмечают свою независимость, что это видно даже с ракет Илона Маска и слышно во всех СМИ. Причем в прошлом случалось и так, что празднование напоминало картину «Грюнвальдская битва» (см. пункт 4). С той разницей, что отрывались поляки с поляками. Что ж, историческая правда неумолима — 11 ноября 1918 года в Польше ничего особенного не произошло. А если, дорогой читатель, ты знаком с предыдущими 12 текстами, то уже знаешь: историческая правда здесь вовсе ни при чем.

Зато много чего произошло вокруг Польши. В отдаленном на полторы тысячи километров от Варшавы Компьенском лесу во Франции, в железнодорожном вагоне было подписано перемирие между Антантой и Германией, которое — как впоследствии оказалось — завершило Первую мировую войну. Войну, которую три империи — Германия, Австро-Венгрия и Россия — так жестко продули, что прекратили свое существование. «Так, минутку, ведь Российская империя входила в Антанту», — скажете вы. Ну да, Россия вроде бы оказалась в лагере победителей, но в конечном счете царь заплатил за эту победу сначала отречением от трона, а затем и жизнью. Ленин и большевики, захватившие власть, в гробу видали Париж и Лондон.

Страны-оккупанты перестали существовать, а, как мы знаем, политика не терпит пустоты. На их месте появились новые государства, в том числе Республика Польша. Но точно ли не было никакой другой даты? 10 ноября в Варшаву из-под немецкого ареста вернулся Юзеф Пилсудский. Днем позже Регентский совет — орган власти, созданный Германией и Австро-Венгрией и признанный поляками де-факто коллаборационистским правительством — передал ему военную власть. Однако об этом пилсудчики не хотели вспоминать. За несколько дней до этих событий в Люблине, в ночь с 6 на 7 ноября, было образовано Временное народное правительство Республики Польша во главе с Игнацы Дашиньским. 16 ноября 1918 года Пилсудский, уже в качестве предводителя государства, отправил лидерам западного мира — президенту США, французскому и британскому правительствам — депешу, в которо�й сообщал: «Польское государство возродилось благодаря воле всего народа и будет основано на демократических принципах». Так почему же тогда не 6, 7, 10 или 16 ноября?

Потому что так решил Пилсудский. После государственного переворота 1926 года и захвата власти в Польше он и его соратники пришли к выводу: 11 ноября так укоренилось в общественном сознании, что не стоит изобретать велосипед. Проблематичным было только то, что за эту дату выступали злейший враг Пилсудского, Роман Дмовский, и националисты. Дмовский считал, что 11 ноября — подписание перемирия в Компьенском лесу и привязка этого события к решению польского вопроса — это успех его действий в Париже. Но и эту проблему пилсудчикам удалось решить. Как? Они стали подминать под себя пространство и время. Читая газеты и брошюры, выходившие после 1926 года, мы можем заметить, что временная граница между 10 ноября — прибытием Пилсудского в Варшаву — и 11 ноября постепенно стиралась. «11 ноября польское государство будет отмечать восьмую годовщину избавления от невольничьего ярма и обретения полной, фактической независимости», — было записано в документе, подписанном маршалом Пилсудским в 1926 году.

14. Чудо на Висле, 1920

Бартломей Келбович «Чудо на Висле». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Чудо на Висле». Источник: Новая ПольшаРазок надрать задницу москалям под силу каждому дураку. А два раза слабо? Да еще — во второй раз — прогнать русского с серпом и молотом на фуражке? Похоже на национальный вид спорта. Ладно, я слегка приукрасил. Если беспристрастно посмотреть на польско-российские отношения последних 300 лет, придется признать, что все же последние чаще одерживали верх. Что, по всей видимости, объясняет, почему для поляков так важны победы в этом конфликте.

Ок, но как так получилось, что возродившейся в 1918 году Республике Польше на второй день независимости пришлось сражаться за свое существование? Доктор экономических наук, спортивный инфлюенсер-дзюдоист, известный в мире застройщик дворцовых комплексов, хоккеист-любитель, страстный исследователь истории и заодно военный преступник Владимир Путин скажет вам, что всему виной польский империализм. Где же это видано — покушаться на исконно русские земли, растянувшиеся практически до Днепра и Минска? Польша была тогда, как и сейчас, форпостом прогнившего Запада. Она только и ждет, когда медведь оступится, чтобы подстрелить его из «балабановки», о которой писал Мицкевич в «Пане Тадеуше».

И здесь точка зрения — как и всегда — зависит от точки сидения. Крылатое выражение Леха Валенсы. Если вы — сторонники раздела государств между крупными игроками, то у вас золотая членская карта в клубе Путина. Если же вы уважаете международное право и считаете, что именно оно имеет решающий вес, то все-таки следует встать на сторону поляков. Впрочем, именно так и поступил… Ленин 29 августа 1918 года, когда отменил трактаты, касавшиеся разделов Речи Посполитой. Отменил и, похоже, об этом забыл, ибо, как писал командир Красной армии Михаил Тухачевский: «Дорога к мировому пожарищу ведет через труп Белой Польши». Не знаю, получилось ли у него зажечь весь мир, зато знаю, что поляки сорвали его планы, причем втянули в дело украинцев атамана Симона Петлюры. Результатом совместного проекта — в случае удачного хода войны — должна была стать независимая Польша и независимая Украина. Правда, последняя не в таком виде, в каком ее сегодня хотели бы видеть украинцы, но все-таки независимая.

Однако что-то пошло не так, раз большевики летом 1920 года встали под Варшавой. К счастью, 15 августа Красной армии задали такого жару, что она бежала аж до полесских болот. Поэтому в этот день в Польше отмечают День Войска Польского. А знаете, что забавнее всего? Что поляки, как всегда, не в состоянии договориться, кто стал отцом или матерью победы. Одни, не верящие, что поляк может чего-то такого добиться, указывали на француза генерала Фердинанда Фоша. Для последователей Юзефа Пилсудского ответ мог быть только один. Националисты доказывали, что это была Богородица или генерал Тадеуш Розвадовский. Что же их всех объединяет? А вот что: убежденность, что тогда они спасли весь мир. Только мир, кажется, до сих пор об этом не знает. Возможно, потому, что поляки прежде всего спасли сами себя.

15. Вторая мировая война, 1939–1945

Бартломей Келбович «Вторая мировая война». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Вторая мировая война». Источник: Новая ПольшаПожалуй, перед нами самый большой парадокс польской истории. Хотя 2 мая 1945 года польский флаг развевался на Колонне Победы и Бранденбургских воротах, хотя поляки с первого дня Второй мировой войны сражались на правильной стороне и были в числе победителей, трудно считать Польшу и поляков победителями войны 1939–1945 годов. Почему? Математика неумолима: Польша потеряла 48 % довоенной территории. Погибло 5,6 миллиона ее граждан не только польского происхождения. Это были также белорусы, украинцы и евреи, о чем сегодня на берегах Вислы иногда забывают. Поляк — в отличие от американца или британца — реже вспоминает победоносные сражения. Он оплакивает своих близких, погибших в концлагерях, во время восстания в Варшавском гетто, в Варшавском восстании, ставших жертвами Катынского преступления или Волынской резни. Он также помнит, что Красная армия прогнала немцев из Польши, но не смогла принести полякам свободу. Потому что у нее самой свободы не было.

Парадокс этой истории еще и в том, что если бы сегодня поляков спросили, какие государственные границы они предпочли бы: нынешние или довоенные, они бы ответили: нынешние. Потому что также — вопреки тому, что пишет российская пропаганда, — поляки не хотят менять свои границы. Потому, что — хотя «большая тройка» не спрашивала их мнения — они получили экономически лучшие земли. Сумели их обустроить, восстановить и интегрировать в единый организм. Однако для такого обустройства требовалось время.

16. Польская Народная Республика, 1944–1989

Бартломей Келбович «Польская Народная Республика». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Польская Народная Республика». Источник: Новая ПольшаВ 1956 году, на волне политической оттепели в Польше, состоялись отборочные туры первого послевоенного конкурса красоты «Мисс Полония». На одной из пресс-конференций немецкий журналист задал трем финалисткам из Варшавы, казалось бы, невинный вопрос: «Если бы у вас был выбор, вы бы предпочли поехать в Москву или Париж?» Все трое, не задумываясь, воскликнули: «В Париж!» Именно такой и была эта Польская Народная Республика. С одной стороны, вроде как позволялось больше: в «братском» СССР первый конкурс красоты состоялся только в 1980-е годы. Но с другой стороны, поляков все равно это не устраивало — Москве они предпочитали Париж. Почему же их так сдавливали эти любовные объятия Кремля?

Потому что у поляков никто не спрашивал мнения на тему их собственного государства. Мы уже выяснили, что немцев Красная армия прогнала, но свободы полякам не принесла. Потому что у нее самой свободы не было. Сталин не просто обеспечил полякам новый дом. Он обустроил его по-своему. Разумеется, не спросив при этом мнения ни одного из будущих жильцов. Ок, ладно, спросил на выборах в Сейм в 1947 году. Спросил... и сфальсифицировал ответы. Ведь победить могла только одна-единственная, правильная партия: коммунистическая. То есть Польская рабочая партия. Всех несогласных с хозяевами быстренько отправляли в подвал или — в лучшем случае — приковывали к батареям. О дальнейшей судьбе первых известно немногое. Подсознательно цитируя Сталина, люди говорили, что те могли бежать в Маньчжурию. Некоторые жильцы также вспоминали, что по ночам снизу доносились странные звуки. Однако, по их словам, едва ли это были выстрелы.

Минуточку, но ведь в этом доме были электричество, вода и крыша. Иногда даже давали апельсины и мясо. Правда, часто оно было «второй свежести», но мясо есть мясо. Существовало бесплатное образование. А еще, надо сказать, снимали отличное кино и сериалы, такие хиты, как «Мишка» и «Альтернативы 4». Благодаря стремительной индустриализации страны многоквартирные дома росли как грибы после дождя. В общем, жилось не так уж и плохо, правда? Наверное, так и есть, потому что после распада СССР отчаяние поляков было настолько велико, что они решили как можно скорее свалить в НАТО и Европейский союз.

17. Папа поляк, 1978

Бартломей Келбович «Папа поляк». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Папа поляк». Источник: Новая ПольшаHabemus papam — единственная латинская фраза, которую понимает большинство поляков. А все благодаря событиям 1978 года. Именно тогда конклав (совет кардиналов) избрал Кароля Войтылу, никому в мире особенно не известного краковского епископа, главой Католической церкви. Он стал Папой Римским Иоанном Павлом II. Сказать, что польские коммунисты и Кремль были раздосадованы этим выбором — все равно, что сказать: Адольф Гитлер вместе с Иосифом Сталиным в 1939 году немного пошалили в Европе.

«Папа — а сколько у него дивизий?» — якобы спросил в шутку Уинстона Черчилля Сталин. Британский премьер-министр в конце Второй мировой войны настаивал на уважении католического характера Польши. Реакция на эти слова лидера СССР свидетельствовала о том, что для него единственное, что имело значение, — сила, воплощенная в сотнях миллионов тонн стали, переработанной в консервные банки с дулами, где он запрет своих граждан. У Иоанна Павла II ни банок, ни дивизий не имелось. Он не был похож на Арнольда Шварценеггера. Не дрался, как Джон Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне. Однако он, как и подобает филологу-полонисту, показал, что слова могут обладать не меньшей дальнобойностью и разрушительной силой, чем оружие, хранящееся в арсенале коммунистических государств. Именно поэтому на него было совершено покушение. В 1981 году в него стрелял турок Мехмет Али Агджа. Его координаторами, скорее всего, были болгарские коммунистические службы.

Для поколений поляков, родившихся до 1980 года, избрание Войтылы Папой Римским стало надеждой, что что-то может измениться к лучшему. Эта надежда распространялась не только на верующих. Даже те, кто участвовал в оппозиционном движении, но к Костелу был настроен скептически, положительно отреагировали на решение кардиналов. Ведь когда папа в 1979 году, во время своего первого паломничества в Польшу, процитировал слова из Священного Писания: «Да сойдет Дух твой и изменит облик земли, — и добавил от себя: — этой земли», — они имели вес не только теологический, но и политический. То же самое можно сказать и о лозунге его паломничества в 1983 году, когда в Польше действовало военное положение. «Мир тебе, Польша, моя Родина!» — в условиях того времени едва ли можно было найти менее нейтральные слова. Папа давал оппозиции в Польше символический заряд для действий.

Когда коммунизм пал, и проявление религиозных убеждений стало одной из основных свобод, поляки начали массово демонстрировать свое обожание Папе Римскому. Поэтому сегодня почти в каждом городе или селе можно обнаружить мемориальную доску, памятник Иоанну Павлу II или улицу, названную в его честь. Это поклонение стало настолько масштабным после его смерти 2 апреля 2005 года, что порой превращалось — по мнению многих — в карикатуру. К этому добавились споры о скандалах с педофилами в Католической церкви, о которых Папа, вероятно, знал, но не противодействовал им. Иоанн Павел II, объединивший поляков с разными чувствами в коммунистический период, сегодня зачастую вызывает разногласия.

18. Солидарность, 1980

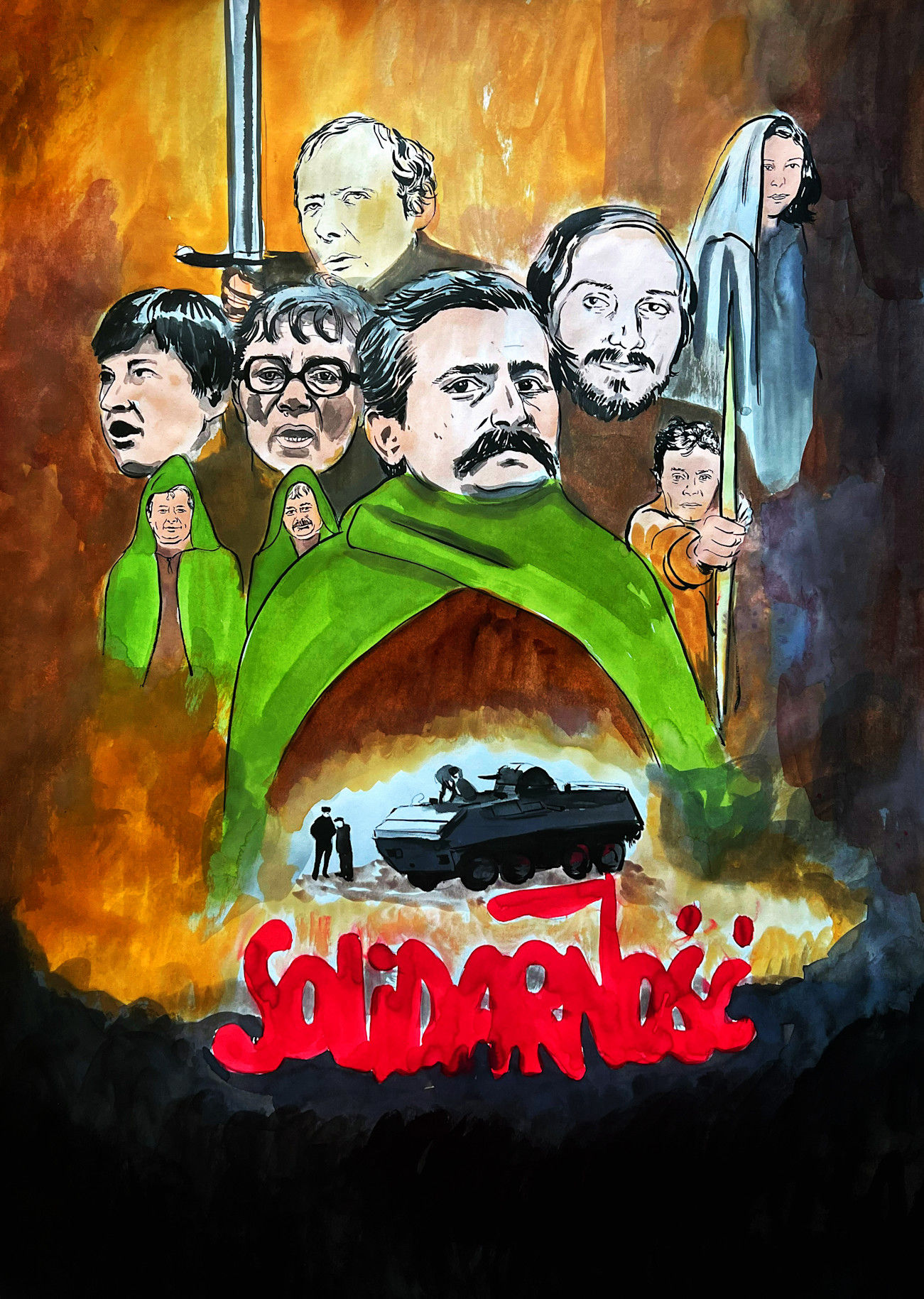

Бартломей Келбович «Солидарность». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Солидарность». Источник: Новая ПольшаЕсли сегодня следить за польской политической ареной, то невозможно поверить, что в древние времена, еще до первого сопряжения сфер, до того, как эльфы выковали три кольца, Саурон возвел крепость Барад-Дур, а Эйегон Завоеватель покорил Вестерос, Антоний Мацеревич, Адам Михник, братья Качиньские и Дональд Туск под предводительством Леха Валенсы солидарно сражались со злом, какое Анджею Сапковскому, Джону Толкину и Джорджу Мартину и не снилось. Ну хотя бы потому, что у Кремля не две, а 20 башен.

Против польских коммунистов, поддерживаемых Москвой, в начале 1980-х годов выступили 9,5 миллиона членов «Солидарности». Им помогали, в частности, деятели КЗР, то есть интеллектуалы, объединенные в Комитет защиты рабочих.

Все-таки это феномен, что в такой стране, как Польская Народная Республика, возник столь крупный независимый профсоюз, который поддерживали различные социальные группы. Не только потому, что Народная Польша была тоталитарным и авторитарным чудовищем. А потому, что рабочие сплотились против Польской объединенной рабочей партии. Партии, которая, по идее, должна была представлять их интересы. Сами польские коммунисты не знали, что хуже: то ли то, что рабочие выступают против них, то ли то, что те выпячивают религиозные символы. Ведь пролетарий должен был быть атеистом. А начиналось все вполне невинно — с увольнения сварщицы Анны Валентинович с судоверфи имени Ленина в Гданьске. Это привело к забастовке. Вагоновожатая Хенрика Кшивонос остановила трамвай, а затем вместе с Алиной Пенковской, Анной Валентинович и Эвой Оссовской женщины задержали рабочих судоверфи, чтобы те продолжили забастовку. Во имя солидарности, которой вскоре предстояло стать «Солидарностью».

Все закончилось тем, что рабочие требовали свободы слова, простой электрик вел переговоры с заместителем премьер-министра, интеллигенция нашла общий язык с монтажниками судоверфи, в решающий момент появилась ручка с Папой Римским и, конечно же, Дева Мария. Вас удивляет, что генерал Войцех Ярузельский настолько вышел из себя, что ввел военное положение (1981–1983)? Польша считалась самым веселым бараком в Восточном блоке, но это было уже чересчур. Военное положение сокрушило костяк оппозиции, но не сломило его. Ведь «Солидарность» была не просто профсоюзом. Это была ценность, во имя которой объединились те, кто сегодня находится на далеких друг от друга полюсах. Объединила и в конечном счете принесла свободу.

19. Восстановление независимости, 1989

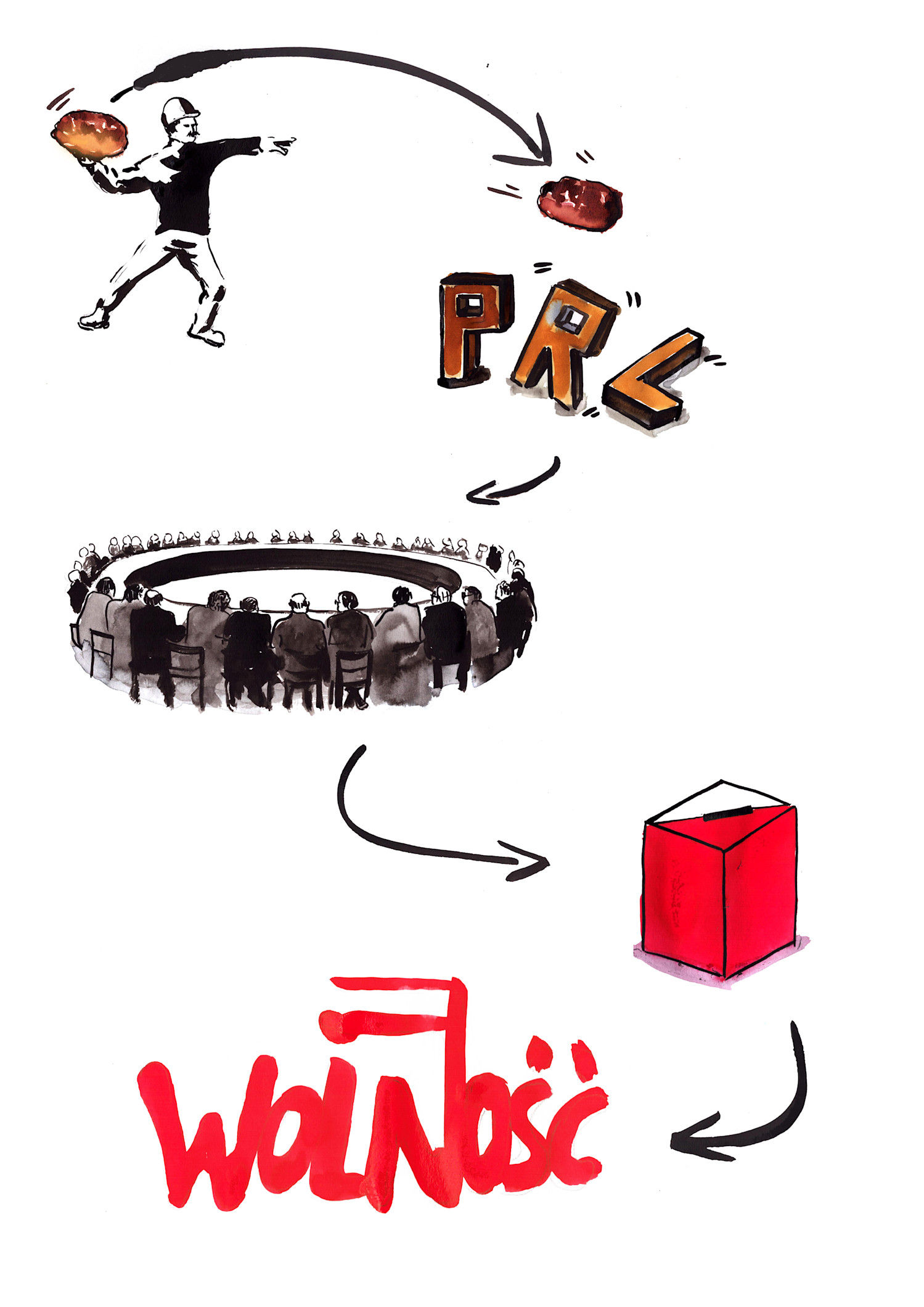

Бартломей Келбович «Восстановление независимости». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Восстановление независимости». Источник: Новая ПольшаЗнаете, в чем верх тупости? Организовать заранее сфабрикованные выборы и провалить их. У кого это получилось? Внимание, спойлер: у польских коммунистов.

Во второй половине 1980 годов экономическая ситуация в коммунистической Польше не вселяла больших надежд. Люди начали бросаться котлетами. В Свиднике так сделал один рабочий. Он кричал: «Мало того, что такая дорогая, так еще и такая маленькая!» Поэтому, кстати, я считаю, что прогнозисты к эффекту бабочки должны добавить эффект мясной котлеты. Именно по этой причине: нехватки туалетной бумаги и некоторых других предметов роскоши польские коммунисты придумали план. Гениальный, простой и дьявольски страшный. Они решили, что раз уж экономическая ситуация настолько плачевна, то, возможно, стоит разделить ответственность за эту катастрофу. Желательно с оппозицией. Тем более, что большой брат в Москве утратил интерес к событиям на берегах Вислы. Так возник «круглый стол», за который сели представители «Солидарности» во главе с Лехом Валенсой и члены Польской объединенной рабочей партии под командованием генерала Войцеха Ярузельского. В то же время в пансионате Министерства внутренних дел в Магдаленке под Варшавой шли с�екретные переговоры.

Что же решили? Вновь узаконили профсоюз «Солидарность». Кроме того, согласились провести частично свободные выборы в Сейм. Договорились, что 299 (65 %) мандатов автоматически достанутся правящей партии и ее приспешникам. За оставшийся 161 (35 %) мандат будет идти борьба. Иначе обстояло дело на выборах в Сенат: здесь борьба шла за все 100 мандатов. В обмен на эти уступки со стороны коммунистов оппозиция согласилась на создание президентского поста с шестилетним сроком полномочий. И кто же должен был стать президентом? Все, разумеется, понимали, что при таком составе Сейма и Сената — поскольку именно они должны были его избрать — это будет кандидат от ПОРП, Войцех Ярузельский.

Раз все было подстроено, то почему 4 июня (день выборов) вошло в историю? Потому что никто из коммунистов не ожидал, что там, где выборы были свободными, им так сильно надерут задницу. 160 из 161 места в Сейме достались оппозиционному Гражданскому комитету. Он также получил 99 из 100 мест в Сенате. Избиратели на выборах, где их голос действительно имел значение, показывали прежней власти одновременно средний палец и жест Козакевича. Когда дело дошло до выборов президента Национальным собранием (Сеймом и Сенатом), кандидатура генерала Войцеха Ярузельского — лидера партии власти — прошла с перевесом всего в один голос. И то только потому, что некоторые представители оппозиции воздержались от голосования. Что, кстати, стало одной из многочисленных — помимо переговоров в Магдаленке — причин разногласий между всеми противниками ПОРП.

Так коммунисты победили или проиграли? Математик скажет: победили. Гуманитарий — проиграли. Сфабрикованные заранее выборы в том их сегменте, который был частично свободным, показали, что общество жаждало перемен. Поэтому вскоре после выборов было сформировано первое некоммунистическое правительство во всем Восточном блоке во главе с Тадеушем Мазовецким. Генерал Войцех Ярузельский, который теоретически мог быть президентом до 2001 года, ушел с поста в 1990 году — увидел, как мало у него поддержки.

Так коммунисты сами подрубили сук, на котором сидели. Но им еще предстояло вернуться — уже в посткоммунистическом обличье.

20. Членство в НАТО и ЕС (1999 и 2004)

Бартломей Келбович «Членство в НАТО и ЕС». Источник: Новая Польша

Бартломей Келбович «Членство в НАТО и ЕС». Источник: Новая ПольшаМы уже выяснили, что после распада СССР поляки пребывали в таком отчаянии, что решили вступить в НАТО и Европейский союз. Однако проблема заключалась в том, что в начале 1990-х ни НАТО, ни ЕС не слишком охотно принимали новых членов. Но, в конце концов, нет такой комбинац... простите, задачи, с которой поляк бы не справился.

С НАТО дело шло со скрипом. Понятно — Россия. Соединенные Штаты не спешили: на кой черт нам сдались эти восточноевропейцы, о которых мы даже не знаем, доросли ли они до демократии? Вдобавок количество англоговорящих солдат в польской армии можно было пересчитать по пальцам одной руки. В конце концов, было бы идиотизмом ожидать, что ради диалога с Москвой НАТО сменит свой официальный язык на русский. Хотя, как мне кажется, это была бы хорошая идея. Может, русские перестали бы страдать паранойей, что мир против них ополчился. Перестали бы вторгаться в соседние земли и легче восприняли бы расширение НАТО?

Какое-то время даже казалось, что они это проглотят. Когда Лех Валенса, президент Польши, встретился с Борисом Ельциным, президентом России, в 1993 году во дворце в Хеленуве, они хлебнули лишнего. Да так, что Ельцин время от времени подливая в бокал, наклонялся к польскому президенту, предлагая ему перейти на «ты»: «Я Боря, ты Лех». Результат? На следующий день появилось коммюнике, в котором русские объявили, что стремление Польши в НАТО «не противоречит российским интересам». Объявили и... забыли, как обычно. Но давайте будем к ним снисходительны: болезнь империализма имеет множество осложнений и мутаций. Одна из них — короткая память.

Русских не удалось убедить, потому что они по-прежнему хотели бы решать в имперской манере, что позволено, а что нет. Американцев, напротив, убедить удалось. Аргументами, что расширение НАТО — не самоцель. Оно обеспечит политическую стабильность в Центральной и Восточной Европе, не оставляя бывшие страны-сателлиты СССР в политическом вакууме, который будет искушать Москву. Аргументы эти попали на благодатную почву, особенно после войны в бывшей Югославии (1992–1995). Польша стала членом НАТО в 1999 году.

С Европейским союзом дело шло дольше. Польша подала заявку на переговоры о вступлении в 1994 году. Однако заявка была отложена в долгий ящик. Переговоры начались лишь четыре года спустя. Как всегда бывает с брюссельскими властями: переговоры вязли в деталях, длились до бесконечности, так, что зубы сводило от скуки. И едва не провалились. Из-за польского молока. Точнее, из-за 8,5 миллиона тонн молока. Когда в 2002 году польский премьер-министр Лешек Миллер прилетел в Копенгаген для завершения переговоров, представители стран-членов ЕС уже охлаждали бутылки шампанского — в предвкушении ужина, который устраивала королева Дании Маргрете II. Но Миллер приехал не для того, чтобы веселиться, в отличие от представителей остальных девяти стран, желающих вступить в ЕС. Он хотел вести переговоры. Прежде всего, о квотах на молоко. Идея заключалась в том, чтобы позволить Польше производить больше молока (вышеупомянутые 8,5 миллиона тонн). Все ради того, чтобы выход на общий европейский рынок не стал слишком болезненным для польского фермера. Когда он рассказал об этом датскому премьер-министру Андерсу Фогу Расмуссену, тот ответил, что переговоры уже закончились, а просьба Миллера свидетельствует о том, что «Польша не готова». Атмосфера накалилась. На какое-то время даже показалось, что Миллер и его делегация вернутся в аэропорт, и расширение будет проходить без Польши. К счастью, был объявлен перерыв. Все остыли и начали... вести переговоры. Аннушка разлила масло, то есть молоко. 1 мая 2004 года Польша стала членом Европейского союза.

P.S. Туса у королевы Маргрете II так и не состоялась.

Переводчик Полина Козеренко, редактор Ольга Чехова