Прежде чем обратиться к Лему, придется сделать автобиографический экскурс.

Старший брат выучил меня читать в пять лет, и с тех пор я не отрывалась от книг — читала запоем. А в те времена медицина считала такое чтение в детском возрасте вредным — «может пострадать психика». Поэтому дома то и дело раздавался крик: «Опять читает! Отнимите у нее книжку!»

В школьные годы, в пятом-шестом классе, я увлекалась тем, что тогда называли фантастикой. Подчеркиваю — фантастики как таковой в послевоенные, во всяком случае, годы в СССР не было. На самом деле это были детективы про шпионов. То есть приключенческий жанр, но определенного, «советского» толка: бравые пограничники или чекисты ловили шпионов — тех, кто, тайно перебравшись через границу, охотился за советскими учеными… Мастером этого жанра был Николай Томан. Его «фантастическими» повестями — «В погоне за призраком», «Взрыв произойдет сегодня», «Что происходит в тишине» — я и зачитывалась.

И вдруг мне попадается на глаза газетная заметка, где черным по белому сказано, что человек может прочитать за свою жизнь только 60 тысяч книг… Я пришла в ужас. Значит, читая одни книги, я могу не успеть из-за них прочитать другие, более важные?.. Я стала думать, что делать. От чего отказаться, чтобы успеть прочитать необходимые книги?.. И я приняла очень болезненное для себя решение — отказаться от «фантастики», то есть в первую очередь от Томана… В поздние годы я не раз размышляла над этим своим решением. Ведь я не знала тогда, что Томан совсем не заслуживает моего внимания! Значит, что-то чувствовала подсознательно относительно его литературной ценности…

Я не брала в руки любую фантастику много лет — не только в школьные, но и в университетские годы. И вот через несколько лет после университета один приятель, муж моей одноклассницы Алик Кузнецов заговорил со мной о современной фантастике. Я гордо сказала, что не читаю фантастику с шестого класса.

«Ну и напрасно! — сказал он. — Сейчас есть замечательные фантасты — Брэдбери, Лем…»

Это было начало 60-х. Я тут же взялась их читать и пришла от обоих в восторг.

Конечный результат чтения был неожиданным — я стала писать фантастические рассказы… Нимало не думая о печатании их — исключительно для собственного удовольствия.

Потом мои друзья, Натан Эйдельман и Лева Осповат, по собственной инициативе оттащили их в журнал «Знание — сила», редактор выбрал и напечатал один рассказ, его перевели на разные языки, но это уже другая история. Упоминаю я о своих рассказах (сейчас они собраны в книжку «Мирные досуги инспектора Крафта») только потому, что все они написаны если не под прямым влиянием, то под каким-то воздействием Станислава Лема.

***

Первое, что попало мне в руки и покорило меня, была брошюрка Лема под названием «Формула Лимфатера». Она стала моей настольной книгой — в буквальном смысле этого слова: не сходила с моего письменного стола. Время от времени я открывала ее и перечитывала несколько страниц… Важное обстоятельство заключается в том, что именно в эти годы я занялась «настоящей» наукой — стала писать в стол книгу «Поэтика Михаила Зощенко». В стол — поскольку надежд на публикацию не было: печально знаменитое постановление ЦК КПСС «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», растаптывавшее Ахматову и Зощенко, еще не было отменено, его даже спрашивали на экзаменах в некоторых вузах…

Я написала книгу, перепечатала в четырех экземплярах у машинистки (компьютеров еще не было в помине) и положила в стол. Книга пролежала там 11 лет. После этого, сократив текст с 20 печатных листов (примерно 400 машинописных страниц) до 11,5, я напечатала его в издательстве «Наука» — при содействии академика Лихачева. Я до сих пор считаю, что это — единственная из моих работ, где сделано некое научное открытие — открыт секрет поэтики Михаила Зощенко. Я останавливаю внимание читателя на этой книге только потому, что она написана под несомненным благотворным воздействием «Формулы Лимфатера» — именно она пробуждала мою научную мысль, заставляла думать...

По этому небольшому сочинению Лема можно в буквальном смысле слова учиться научному мышлению — учиться отличать его от имитации такового.

Поражает, как пристально, бережно относится Лем к условиям порождения фантастического текста — например, к описанию инопланетян.

Иная цивилизация — это прежде всего иная культура с ее неземными Ньютонами и Шекспирами, и следовало бы сначала «выдумать» всю историю и всю культуру этих «других», если уж хочешь поместить их на страницах повести. Это куда важнее, чем придумывать, сколько у них рук, пальцев или глаз.

Открытие можно «выдумать», но ход его осуществления должен быть в основном схож с действительным ходом исследования и познания мира человеком.

…Конечно, книга Лема насквозь пессимистична. Из нее явствует, что напряжение человеческого ума рано или поздно приведет к открытию (и, увы, воплощению) того высшего интеллекта, который сделает излишним существование человека. Ну что ж — будем, как и пан Станислав, надеяться, что это случится не при нашей жизни…

***

Первый русский перевод Лема появился в 1957 году — на гребне той эпохи, которая получила название «оттепель». Только что, осенью 1956 года, в журнале «Новый мир» была напечатана повесть Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», которой суждено было стать провозвестником новой эпохи.

И переводная повесть Лема «Астронавты» стала законной частью отечественного литературного процесса: польский писатель не только вписался в этот процесс, но и стал впрямую на него воздействовать…

К этому времени текущая «советская» литература была уже достаточно регламентирована — пишущим было хорошо известно, что нельзя, например, изображать парторга завода или цеха с отрицательными чертами — он не может изменять жене, не может разводиться и так далее. Писатели, конечно, хотели уйти от ограничений, мечтали свободно обходиться с героями и сюжетом. Одни находили выход в обращении к природе и к миру животных (Михаил Пришвин, например, посвящает целую повесть жизни оленихи), другие отдавались детской литературе (что и породило ее расцвет в 30-е годы). Лем предложил еще один выход — фантастика!

Понятно, что с фантастических сюжетов взятки гладки — обвинить автора за неверное изображение «советских» людей в фантастических обстоятельствах трудновато…

Позволю себе привести довольно обширную цитату из своей давней статьи о Леме «Свой инопланетянин» — мне кажется, она не устарела:

«На переходе от пятидесятых годов прошлого века к шестидесятым польский писатель выпал на поверхность “советской” планеты и на наших глазах врос в нее, оставаясь инопланетным, но при этом интенсивно укореняясь и по ходу укоренения нас, советлян, чему-то все время обучая — ну, по крайней мере, принуждая невзначай, искоса взглянуть на примелькавшуюся жизнь.

Это было именно вторжение — по названию рассказа “Вторжение” в одном из самых ранних сборников (“Вторжение с Альдебарана”, 1960) о стекловидных грушах, падающих на землю из космоса, о том, как ядро внутри такой груши свободно принимает форму человеческих фигур, угла дома и даже кустарника, прежде, чем все эти люди или предметы сгорят или обуглятся под ее воздействием. И когда любопытствующий юноша пытается узнать у профессора, с какой же целью ядро этого неземного организма, попавшего на землю, создает слепки объектов, где проходило его, так сказать, детство, — автор рассказа будто встряхивает нас что есть силы, чтобы мы наконец опомнились и хотя бы потупились перед чудом земной жизни, чудом ее воспроизведения, нисколько не более понятного нам, чем процессы в неземных существах».

Лем помогал нам существовать — напоминая каждой страницей, что мы мыслим, мыслим — должны, по крайней мере, мыслить! И, если взглянуть свежим взглядом на нашу привычную жизнь, то оказывалось, что она не менее фантастична, чем та, что описывается фантастами.

***

Конечно, воздействие Лема на советского читателя выходило за границы литературы. В «Астронавтах» ниспровергались привычные аксиомы физики и других наук — и это тоже было веянием нового времени… Хотелось бы привести здесь фрагменты только что опубликованной статьи Владимира Борисова «Лем и наука»:

Видимо, именно невозможность практически заниматься в науке тем, что интересовало Лема, подтолкнула его к литературе и фантастике. И когда цензура была против использования термина «кибернетика», Лему пришлось придумать в первом своем фантастическом романе «Астронавты» науку механоэвристику. Причем для автора это была не просто замена неугодного термина, а скорее попытка обозначить новое направление в научном поиске. Интересы Лема лежали преимущественно на стыке наук, ибо именно там высекается самое новое и любопытное.

Сколько мельчайших находок, связанных с наукой, техникой, изобретательством, рассыпано по всем книгам Лема, каждая из которых — следствие тщательно продуманной и скрупулезно выписанной проблемы. Многие описания таких проблем — готовое техническое задание для лабораторий настоящего и будущего.

Конечно, сам свежий взгляд Станислава Лема на проблемы науки и техники, что называется, прочищал мозги — приучал к неожиданности живой, нетривиальной мысли.

Это был огромный вклад в наше общественное мировоззрение.

***

…В июне 1993 года в Кракове, где жил Лем, шла конференция «Нации и стереотипы», я в ней участвовала. И переводчик Лема Константин Душенко любезно предложил сводить меня к нему.

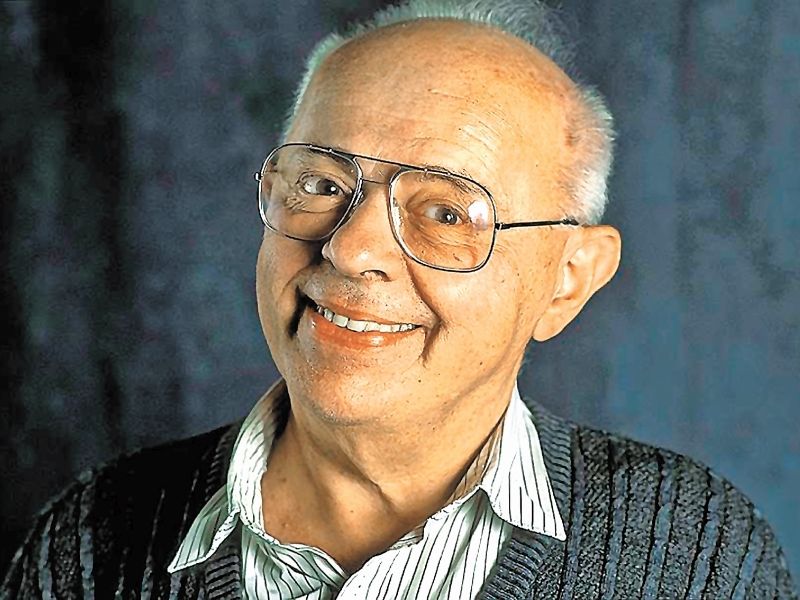

Так случилось невероятное — я познакомилась с паном Станиславом! Правда, это знакомство было из разряда тех, про которых ходит байка: «Вы знакомы с таким-то? — Я с ним знаком, а он со мной — нет». Вряд ли пан Станислав запомнил меня, но я-то его запомнила! Плотный, с живыми карими глазами, веселый, несколько жовиальный, он пессимистически говорил о будущем человечества, но мне, филологу, особенно интересны были его оценки признанных авторитетов в гуманитарной сфере.

— Есть сейчас такое течение — Деррида, Лакан… Это психопатия.

— Вы считаете — ничего там нет?

— Конечно, ничего!

…Напоследок процитирую мое обращение к Лему, напечатанное в последний год его жизни, — надеюсь, он успел его прочесть: «Спасибо, пан Станислав, за нашу и вашу свободу — ведь именно вы уверяли и уверили нас, что невозможное возможно!»