Наталья Ткачик: Книга Бруно Шульца в вашем переводе разошлась довольно быстро. Почему на обложке поместили имя не только автора, но и переводчика? Это ведь довольно необычный издательский ход.

Юрий Андрухович: Это решение издателя Ивана Малковича. Не думаю, что только в моем случае так сделали. Здесь напрашивается такое сравнение: когда анонсируют какой-нибудь симфонический концерт, на афишах принято указывать не только композиторов, авторов музыки, но и дирижера. Я бы сравнил роль переводчика с ролью дирижера. Перед ним партитура, которую создал не он. Задача дирижера — переложить партитуру на другой язык, язык жестов, которым он вовлекает оркестр в исполнение. Тогда партитура перестает быть нотами и становится звуком. Приблизительно так же происходит и с переводами.

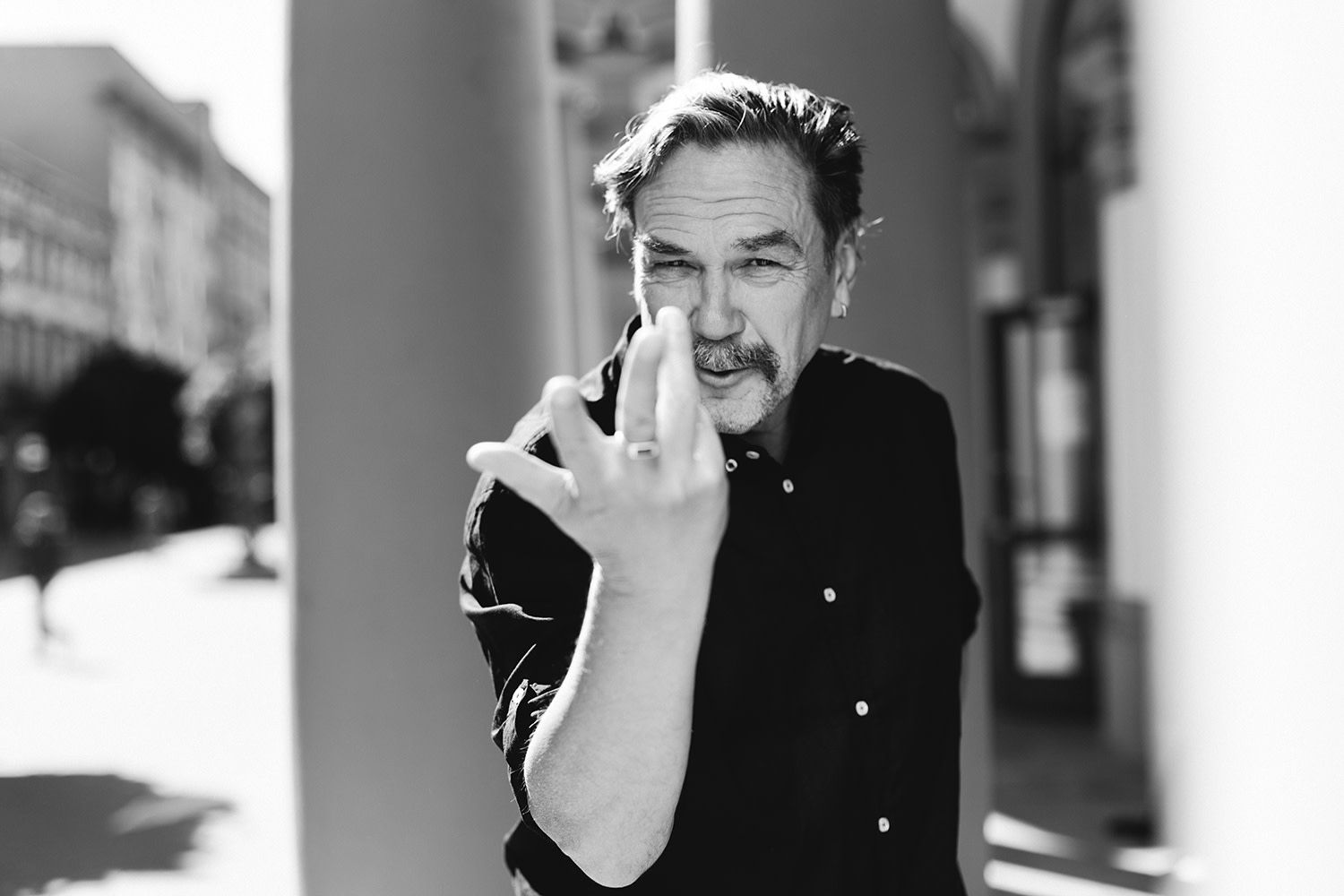

Наталя Ткачик и Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая Польша

Наталя Ткачик и Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая ПольшаНТ: Какие инструменты в этом шульцевском оркестре были самыми сложными для вас как для дирижера-переводчика?

ЮА: Ведущий и необычайно сложный инструмент Шульца — эйфория. Ведь, с одной стороны, переводчик не должен самого себя загонять в этот экстаз. Если он хочет сделать работу качественно, ему необходимо сохранять ясный ум и хладнокровие. С другой стороны, читатели должны почувствовать авторскую эйфорию. И это, безусловно, было самым сложным.

Но Шульц сам во многом помогает при переводе, если настроиться на его волну. Появляется мелодика его речи, особое построение фраз, нанизывание коротких простых предложений на сложные конструкции плюс довольно необычная лексика, полная «светящихся знаков». Сложность состоит еще и в том, что это все-таки другая языковая реальность, другая эпоха.

Когда ко мне обратились с предложением переводить Бруно Шульца, я должен был все хорошо обдумать. Ведь это означало минимум на два года отложить собственные планы на то, что я собирался понаписать — это как раз было где-то на середине будущих «Любовников Юстиции». Но филологический соблазн помериться силами с этой сложной литературной фигурой, конечно, взял верх.

НТ: Шульц был довольно неврастенической и закомплексованной личностью, что прочитывается даже в его рисунках. Какова природа того внутреннего экстаза, который наполняет его произведения?

ЮА: Мы можем только гадать. Мне кажется, что ему, как и многим другим художникам, творческий процесс давал чувство свободы в житейской дрогобычской будничной беспросветности. С одной стороны, преподаватель в гимназии — это что-то да значило. Однако, на самом деле, это был рутинный труд. Таких не называли профессорами. Шульц чувствовал себя аутсайдером и стремился забыть эту рутину, сбросить ее, что чувствуется в его прозе. Синонимом его эйфории может служить слово «полет». То есть Шульц на свободе. Для этого ему нужно было уединиться и записывать, предложение за предложением, свои видения, переживания, которые он преломляет так, что они все похожи на сны.

НТ: И тем не менее, всю жизнь Шульц предпринимал попытки вырваться из Дрогобыча...

ЮА: Да, нельзя сказать что он опустил руки и смирился. Но его попытки не приносили результатов. Ну, например, очень трогательная история с рассказом, который он написал на немецком языке и выслал Томасу Манну, однако так и не дождался ответа. Или его неудачная поездка в Париж, когда он вез презентовать свою графику. Или его первая книга, «Коричные лавки», которая вышла в 1933 году и оказалась очень успешной — Шульц сам не ожидал таких восторженных реакций, в частности, от Зофьи Налковской. Ему тогда писал и Виткаций, обращаясь к нему как к брату, единомышленнику. В этот период Шульц прочел о себе очень много хороших слов — и не где-нибудь, а в центральной варшавской прессе. Но это признание не получило достойного продолжения, и уже вторую книгу, «Санаторий под клепсидрой», которая, как мне кажется, была ничем не хуже предыдущей, приняли не с таким энтузиазмом.

Где-то в конце 1930-х годов Шульц уже понемногу отчаивался: он хотел большего, чем быть дрогобычским чудаком, пусть гением — так более или менее его оценивали — но со скудным творческим наследием, довольно давно вышедшим в свет и не получившим продолжения.

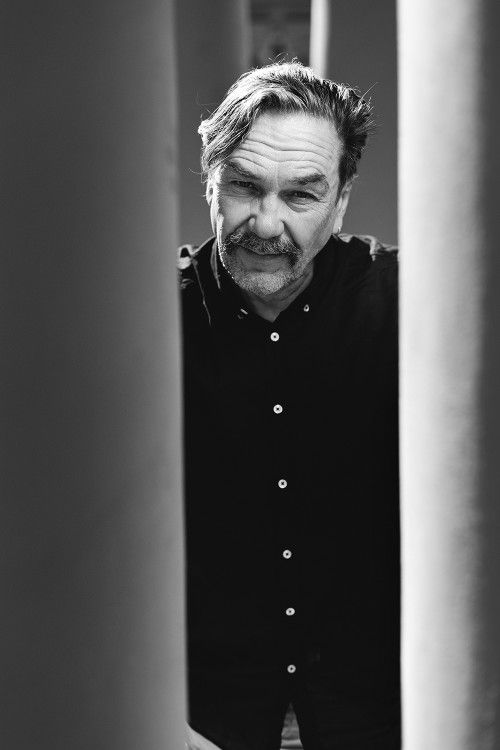

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая Польша

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая ПольшаНТ: На долю Шульца выпало побывать жителем пяти государств и гособразований. Как складывались его отношения с властью?

ЮА: Конечно, на его тонкую натуру это могло наложить особый отпечаток, но он, кажется, в меру комфортно чувствовал себя в межвоенной Польше, несмотря на нарастание антисемитских настроений. Все-таки он был польскоязычным писателем, что очень важно.

А с сентября 1939 года Шульц, вполне возможно, возлагал определенные надежды уже на советские условия, на то, что сможет стать членом Союза писателей в СССР, а это позволит ему публиковаться легитимно.

НТ: Интересно, что Шульца даже обвиняли в том, что он украинский буржуазный националист — когда он, рисуя по заказу советской администрации картину «Освобождение трудящихся Западной Украины», выполнил ее в сине-желтых красках.

ЮА: Это свидетельствует, вероятно, о его очень плохой осведомленности о политических реалиях советской Украины. Мол, я помню, что у украинцев такие флаги, ну так я вам сейчас здесь их нарисую. Абсолютно уверен, что с его стороны это не было политическим вызовом, что он не провоцировал советские власти такими штуками и не хотел их троллить.

НТ: Самый трагический в жизни Шульца период — германская оккупация — и роковая история его смерти являются прекрасным материалом для кино и литературы. Почему Шульц или Ландау не встречаются среди ваших персонажей?

ЮА: Феликс Ландау гауптшарфюрер СС, в 1941–1943 годах — ответственный за использование рабочей силы евреев в гестапо в Дрогобыче был очень неоднозначной личностью. С одной стороны, эстет и ценитель искусства. С другой — преступник, на руках которого кровь тысяч людей. Ландау сделал Шульца инструментом: заставляя местного учителя рисования расписывать стены виллы, он хотел завоевать еще большее расположение своей любовницы, которую привез в Дрогобыч. Период немецкой оккупации сопровождался для Шульца еще и внутренними терзаниями и метаниями: не попытаться ли все-таки уехать. У него уже были на руках поддельные арийские документы, но надо же было ему оказаться в ту минуту и в том месте, где его настигла пуля Гюнтера, гестаповца и противника Ландау.

А что касается литературы, то о Шульце уже написано довольно много публицистики, есть и несколько романов, например, «Дерево кодов» Джонатана Сафрана Фоера. Или роман Агаты Тушинской «Невеста Шульца», написанный от имени невесты писателя Юзефины Шелиньской. Существуют также произведения о потерянном романе Шульца «Мессия», который вроде бы нашли. Кстати, мы почти ничего не знаем об этом произведении, только то, что в нем по Галиции идет Мессия и вот он уже совсем близко — доходит до Дрогобыча.

Я уже писал о Дрогобыче и Шульце в эссе «Бруно и порно» из «Словаря интимных городов». Так что мне было бы немного поздно писать о Шульце еще и художественное произведение. Сам факт обращения к этой фигуре мог бы означать для меня самоповторение. Но, конечно, нельзя зарекаться: а вдруг обнаружится какая-то неожиданная грань.

НТ: Например, вам в руки попадет его роман «Мессия»…

ЮА: О, я бы сразу сел за перевод, конечно.

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая Польша

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая ПольшаНТ: А почему в произведениях Шульца практически нет украинской составляющей?

ЮА: Шульц был утонченным эстетом, и украинская составляющая его не интересовала, потому что он не видел в ней той эстетики, которую повсюду искал. Разве что таинственные иезуиты-василиане, которые несколько раз привлекали его внимание, — единственный возможный компонент украинскости. А все остальное для него просто крестьянство, и оно эстетически не его, ничего ему не говорит. Возможно, будь Шульц писателем-реалистом, он никуда бы не делся от украинского мира Дрогобыча, но поскольку он был писателем-сказочником, условно говоря, украинцы в его мире его не интересовали.

НТ: Насколько тогда правомерно вписывать польскоязычного дрогобычского еврея, в прозе которого практически отсутствует украинскость, в поле украинской культуры?

ЮА: Есть только одно основание: мы унаследовали малую родину Шульца. Это часть Украины, поэтому на нас ложится серьезная ответственность за Шульца и его наследие. И тут, конечно, вспоминается история с демонтированными в 2001 году фресками Бруно Шульца, когда никто, кроме нескольких львовских интеллектуалов, не видел ничего удивительного в том, что фрески какого-то забытого еврея, писавшего на польском языке, продали в Израиль из частного жилья, находившегося в ужасном состоянии, и его владельцы были счастливы, что на них упала такая манна небесная — целых 100 долларов.

Теперь эта история была бы уже невозможна. Или, по крайней мере, она потребовала бы неимоверных шпионских усилий, а еще выстроилась бы цепочка из разного рода служащих, таможенников, СБУ, мэра — и все они действовали бы иначе. Да и 100 долларов сегодня не имеют той ценности для украинцев, какую имели тогда.

Сейчас, когда прошло 20 лет с того момента и мы продвинулись значительно дальше в своем восприятии Шульца как части украинской культуры, все равно еще далеко до того, чтобы его начали ценить должным образом. Но очень важно, что вокруг Шульца происходят события, в частности, благодаря дрогобычским энтузиастам, раз два года организующим фестиваль Бруно Шульца, на который приезжают шульцеведы и переводчики со всего мира и на котором происходят самые разнообразные события, связанные с писателем.

НТ: Мир Шульца, с одной стороны, укоренился в Галиции, но с другой — он не совсем галицкий, как у Хцюка или Винценца, Шульц скорее тяготеет к Кафке, Прусту, Шагалу. Вообще — что известно о литературно-художественных родителях Шульца?

ЮА: Шагал — это очень в точку, потому что его пластический мир можно считать определенным аналогом шульцевских текстов. А Кафку Шульц много читал, и в его прозе отчетливо видны кафкианские приемы. Не знаю, насколько он был знаком с творчеством Роберта Вальзера, которого я тоже переводил, но я бы нашел у них много сходства. А ко всему прочему истоки Шульца, как мне кажется — в предметно-книжном мире библиотек, в фолиантах, атласах, энциклопедиях и словарях. То есть в Книге с заглавной буквы, а не в литературе как таковой.

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая Польша

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая ПольшаНТ: Спрошу у вас, патриарха современной украинской литературы, о Бруно Шульце как ересиархе, как его часто называют. В чем заключается ересь Шульца?

ЮА: Шульц — писатель космогонический, и одна из базовых для него книг — Ветхий Завет. Однако земной ландшафт для него слишком мал, Шульц вырывается из ландшафта и выходит в открытый космос. И в этом смысле это не что иное, как глубоко религиозное чувство. Но Шульц не слишком ценил традиционные формы религиозного существования, хотя и находился в иудейско-христианском мире.

Ересь Шульца заключается в его особой потребности в демиурге, и она, на самом деле, не вписывается в каноны ни иудаизма, ни христианства. То есть такое впечатление, что ему как художнику чрезвычайно интересно кощунство. Он фактически противопоставляет творца, художника, себя Творцу мира — или, по крайней мере, ставит на один уровень с ним. Это некая творческая конкуренция с Творцом. И с канонических позиций это, наверное, ересь. Кроме того, Шульц любит это слово. Особенно в эйфорически-экстатической новелле «Весна», насквозь пронизанной пьянящим духом весны и первой любви с отчетливым эротическим наполнением. В ней есть не только небеса, обнажающие свое внутреннее устройство, где, как пишет Шульц, все движется, крутится как в театральных кулисах, но и низ, и Шульц идет все глубже, глубже, к предвечным Матерям. А ведь это абсолютная ересь! И главное: то, что там физически внизу, по сути своей ничем не ниже того, что наверху. Поэтому он является своеобразным мыслителем через чувственный мир, через воображение. Говоря о Шульце, мы должны тысячу раз повторить слово «воображение». Невероятное воображение.

НТ: И оно противопоставлялось реализму?

ЮА: Ну, собственно, Шульц — не реалистичный художник, который наблюдает жизнь и копирует ее, он — художник, который наблюдает и включает воображение. Где-то здесь — суть его ереси. И на поведении в жизни это тоже сказывалось, в частности, когда он вышел из иудаизма ради невесты, но так и не решился войти в католицизм ради нее же.

Вообще Шульц нереалистичен и в том, что избегает исторической конкретики: Первой мировой войны у него не увидеть, не увидеть никаких большевиков, или того, что многие галицкие евреи в межвоенные годы были членами компартии Западной Украины — ничего.

НТ: В какой мере картины Шульца коррелируют с его текстами?

ЮА: Конечно коррелируют, его проза и графика — один и тот же мир, но вряд ли можно говорить о взаимном иллюстрировании. Долгое время мне казалось, что Шульц как художник второстепенен. Но все изменилось, когда мне в руки попала «Книга идолопоклонничества» (Xiega bałwochwalcza) — цикл его рисунков — и я понял их самодостаточность. По художественному наполнению графические работы Шульца совершенно тождественны его прозе, просто у меня как у литератора больше восприимчивость к текстовой части.

НТ: Кроме мифа о Шульце как второстепенном художнике, какие еще есть мифы о нем?

ЮА: Трудно сказать. Шульц сам по себе миф. Я называю его тексты своеобразным сказочничеством, или мифологизацией на высшем уровне. Своими текстами и визуальными работами он формирует круг адептов, и они включаются в навязываемую им игру и начинают мифологизировать вокруг него, потому что это в его стиле, это его мир.

НТ: А как же миф о том, будто Шульца тяжело читать?

ЮА: Прежде чем браться за перевод Шульца, я расспросил польских друзей, правда ли, что он слишком тяжел, герметичен для чтения. Кто-то это подтвердил, а кто-то опроверг. Например, Ольга Токарчук сказала, что он легко читается. То есть он затягивает в свои тексты так, что нельзя оторваться. А Анджей Стасюк ответил: ну, он ведь есть в школьных программах — это пусть и не прямой, но тоже ответ.

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая Польша

Юрий Андрухович. Фото: Яна Стефанишин / Новая ПольшаНТ: Вы неоднократно утверждали, что идеальным читателем Шульца может быть только переводчик…

ЮА: Это тоже миф. (Смеется.)

НТ: И все же, как вы посоветуете читать эксклюзивного и герметичного Шульца?

ЮА: Я бы прежде всего рекомендовал сохранять максимальную настроенность на Шульца, потому что он как будто плывет. Проза Шульца способна гипнотизировать, и в какой-то момент читатель может перестать следить за текстом — просто лететь себе. И это уже не чтение, а медитация с книгой без погружения в смысл. Поэтому я все-таки советовал бы максимально дисциплинироваться, чтобы не терять понимания того, о чем мы читаем, потому что эта проза убаюкивает мелодикой, но внутри заключено много красоты, которую нельзя упустить.

НТ: Если говорить о мелодике Шульца — по вашему мнению как меломана, чья музыка наиболее созвучна миру Шульца?

ЮА: Думаю, Шульц очень хорошо звучал бы как обработанный и переведенный на язык инструментов симфонического оркестра клезмер, то есть еврейский музыкальный фольклор. Но это был бы клезмер, который написал бы Альбан Берг или Арнольд Шёнберг, сохранив его аутентичную базовую ритмико-мелодическую структуру.

НТ: Шульц оказал большое влияние и на ваше творчество. Какую из своих книг вы бы подарили ему, если бы была возможность?

ЮА: Я подарил бы сборник «Экзотические птицы и растения». Его влияние — это вообще очень интересный случай: я проникся литературным миром Шульца благодаря рассказам друзей, в частности Юрия Винничука, когда сам еще не прочитал ни страницы. Но мое воображение уже работало в его направлении, и отдельные стихи этого сборника — так мне казалось — очень шульцевские: все эти местечковые юродивые, чудаки, аутсайдеры со своими тайнами прошлого, которые никогда не будут раскрыты. Впоследствии на основе этих стихов мы с «карбидами» Участники польской музыкальной группы Karbido. создали программу «Цинамон» и выступили с ней в 2008 году на фестивале в Дрогобыче. Важно, что на тот момент эти стихи уже вышли на польском в переводе Яцека Подсядло, поэтому у меня этот сборник был бы для Шульца даже на его языке, и ему не пришлось бы мучиться и читать мои стихи на украинском. (Смеется.)

НТ: А после этого за рюмкой чего вы с ним посидели бы и о чем бы поговорили?

ЮА: Если честно, то Шульц далеко не тот тип, с которым хотелось бы сидеть и трындеть о литературе. Вся эта его мрачность и депрессивность вряд ли способствовала общению с ним. И вообще я бы, наверное, держался от него подальше. Но если бы представилась возможность выпить, то наверняка это было бы что-то крепкое, какой-то местный самогон. И я бы его ни о чем не расспрашивал, а только бы говорил, говорил ему комплименты как гениальному писателю.

Перевод с украинского Ольги Чеховой