Начнем с анекдота времен Народной Польши.

— Говорят, у вас в театре возникли какие-то трудности со спектаклем «Дзяды»? — спросил как-то раз Леонид Брежнев Владислава Гомулку. — И какие же меры вы приняли?

— Сняли с репертуара.

— Прекрасно. А что с директором театра?

— Уволен.

— Великолепно. А автор?

— Его нет в живых.

— Ну вот тут вы переборщили.

Смысл анекдота заключался в двузначности: Брежнев мог подумать, что автора «Дзядов» Дзяды — древний поминальный обряд у славянских и балтийских народов, ритуальное пиршество в память об умерших. Дзядами называли как день, когда происходил обряд, так и души покойников, которых чествовали. расстреляли, а Гомулка имел в виду, что писатель, то есть Адам Мицкевич, уже давно покинул мир живых. Впрочем, сама реальность выбивалась из логики и не поддавалась какой-либо единой интерпретации. Поэт, творивший в XIX веке, в эпоху Романтизма, инициировал демократические протесты в коммунистической Польше. В 1968 году власти столкнулись со студентами на почве поэмы «Дзяды». Собственно, это была борьба старых коммунистов с молодыми интеллигентами.

Шедевр вне времени

Адам Мицкевич считается лучшим польским поэтом за всю историю. Его окрестили национальным поэтом-пророком. В ноябре 1967 года — важная дата, но об этом ниже — известный польский режиссер Казимеж Деймек поставил в варшавском Национальном театре, которым руководил, спектакль по «Дзядам». Зрители приняли постановку с энтузиазмом, однако восторг оказался проблемой. Уже после четвертого спектакля Деймека вызвали в Центральный комитет Польской объединенной рабочей партии. «Дзяды» — романтическая драма, признанная в Польше шедевром. Конечно, как это обычно бывает со старыми шедеврами, сегодня мало кто их читает. Литература, даже самая лучшая, быстро теряет актуальность.

Текст, написанный в 1832 году, отсылал к борьбе за независимость Польши и описывал польское общество, раздираемое противоречиями, приведшими к падению государства. История Польши с 1772 до 1918 года — это период разделов. Три соседних страны — Австрия, Пруссия и Россия — оккупировали все более значительные территории польского государства, пока Польша окончательно не исчезла с карты мира.

Почтовая открытка 1919 года с репродукцией фотографии Юзефа Себальда, изображающей сцену из «Дзяды» Адама Мицкевича в постановке Станислава Выспяньского (Городской театр в Кракове, 1901). Источник: Wikimedia

Почтовая открытка 1919 года с репродукцией фотографии Юзефа Себальда, изображающей сцену из «Дзяды» Адама Мицкевича в постановке Станислава Выспяньского (Городской театр в Кракове, 1901). Источник: Wikimedia«Дзяды» излагали также концепцию мессианизма. Согласно ей, страдания поляков — часть божественного замысла, а сами поляки — избранный народ, который сыграет исключительную роль в мировой истории. Это служило поддержкой во времена, когда Польша была разделена, но и в коммунистические годы читалось вполне актуально. В наши дни текст сильно устарел и местами даже звучит забавно, однако в «Дзяды» вплетено множество сюжетов, так что и сегодня в них можно найти что-то, что нас вдохновит.

Поставленный в конце 1967 года спектакль с самого начала не пришелся по вкусу властям. Партийные деятели сочли, что в нем содержатся антирусские акценты. Режиссер объяснял, что по авторскому замыслу речь идет о критике царизма — ведь «Дзяды» написаны в период разделов. Несмотря на это отдел культуры ЦК ПОРП — авторитарный орган, распоряжавшийся литературой и искусством в Народной Польше, — запретил печатать положительные рецензии.

Публика действительно с энтузиазмом воспринимала все антирусские акценты в спектакле. В стране, где все постановки подвергались цензуре, зрители молниеносно ухватывали малейшие намеки на что-то антиправительственное. В этом же спектакле ко всему прочему на главную роль назначили Густава Холоубека, одного из лучших польских актеров.

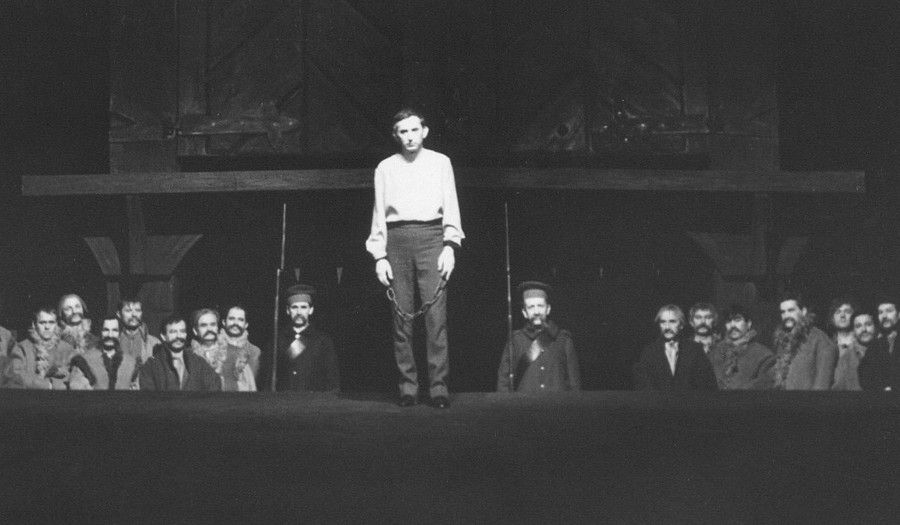

Постановка «Дзядов» в Национальном театре Варшавы, 1967. Режиссер Казимеж Деймек. Источник: архив Национального театра

Постановка «Дзядов» в Национальном театре Варшавы, 1967. Режиссер Казимеж Деймек. Источник: архив Национального театра Владислав Гомулка, руководивший в то время Польшей, решил, что спектакль стал отправной точкой антисоветских демонстраций. К примеру, зал взрывался аплодисментами, когда со сцены звучали слова:

Свободен! Кто сказал? И эта весть не ложна?

Под скипетром царя свобода невозможна:

Злодей освободит лишь тело от оков.

Но, душу заковав, певца навек принудит

Уйти в изгнание, скитаться меж врагов. «Дзяды», часть III, перевод Вильгельма Левика.

Или:

Нас ненавидят здесь все больше,

Но виноват ли в том народ,

Когда наш царь в пределы Польши

Лишь подлецов упорно шлет! «Дзяды», часть III, перевод Вильгельма Левика.

Владислав Гомулка зачитал эти фрагменты на собрании партийного актива. Собственно говоря, все это было довольно забавно, ведь сам по себе текст едва ли можно признать антисоветским. Когда Адам Мицкевич его писал, Советского Союза еще не существовало. Разумеется, нельзя не принимать во внимание контекст, режиссуру, актерскую игру, о которых тоже упоминал Гомулка, но он был не в состоянии показать, каким образом все это повлияло на антисоветскую окраску спектакля. В конце концов он был политиком, а не рецензентом.

Бесспорно, текст Адама Мицкевича местами антирусский. В том смысле, что нацелен против русского оккупанта. И, конечно, в 1960-х прочтение этого текста могло быть антисоветским. В этом и состоит вневременной характер литературных шедевров — каждая эпоха позволяет интерпретировать произведение по-новому. Кстати говоря, в «Дзядах» есть фрагмент под названием «Друзьям-москалям». В русских переводах известен как «Русским друзьям».

Акции протеста

Власти сначала ограничили количество спектаклей до одного в неделю. Потом постановили, что последнее представление состоится 30 января.

После него около 200 человек вышло на протест к Национальному театру, затем около сотни отправились с цветами к памятнику Адаму Мицкевичу. Варшавская молодежь скандировала: «Требуем отмены цензуры!», «Культура без цензуры!» Для тех времен подобный протест был чем-то из ряда вон выходящим. Люди выходили на улицы крайне редко. Студенческую демонстрацию разогнала милиция.

Молодежь — главным образом студенческая — устроила протестную акцию. Появились петиции к властям с требованиями вернуть спектакль. Особую роль сыграла группа так называемых коммандос. Откуда такое название? Молодые люди приходили на организованные властями митинги и задавали неудобные политические вопросы. А ведь система зиждилась не только на вранье, но и на замалчивании. Трудные темы — Катынский расстрел, Советско-польская война 1920 года — в публичной дискуссии избегались. В число «коммандос» входили Яцек Куронь, Адам Михник, Генрик Шлайфер, Северин Блюмштейн, Кароль Модзелевский. Что любопытно — все с левыми взглядами. За четыре года до этого Кароль Модзелевский и Яцек Куронь прославились критическим манифестом против власти (написанным с марксистских позиций). Их стали называть «ревизионистами».

У всего этого существовал еще и национальный подтекст. Костяк «коммандос» составляли поляки еврейского происхождения. Выходцы из коммунистических семей. Власти говорили о них как о «банановой молодежи», потому что их родители жили на относительно высоком материальном уровне.

История постановки «Дзядов» привела к событиям, известным как «Март 1968 года». Из списков студентов вычеркнули Михника и Шлайфера (за то, что те сообщили о протестах западному журналисту), в ответ на это молодежь назначила на 8 марта протестный митинг. Вспомним, что в то время из года в год 8 марта отмечался как Международный женский день. Коммунисты обожали этот праздник. По телевидению показывали партийных деятелей, вручавших женщинам гвоздики и капроновые чулки.

Власти запретили манифестацию в Варшавском университете. Утром арестовали нескольких активистов. Несмотря ни на что, в полдень во дворе университета состоялся протест. Когда студенты уже собирались расходиться, на них напала милиция и так называемый рабочий актив. На территорию университета прорвались автобусы с табличками «Экскурсионный». Из них выскочили вооруженные дубинками милиционеры и рабочие, значительная часть которых состояла в рядах ОРМО, то есть Добровольного резерва гражданской милиции.

Студенты организовали очередные пикеты во многих городах (в том числе в Гданьске, Катовице, Кракове и Вроцлаве). Молодые люди протестовали против репрессий, направленных на их варшавских коллег. Их поддержали писатели. Состоялось собрание варшавского отделения Союза польских литераторов, во время которого известный писатель и журналист Стефан Киселевский назвал правление Владислава Гомулки «диктатурой дураков».

В последующие дни власти стали устраивать «массовки», на которых согнанные работники осуждали капризы молодежи. Звучали недовольные высказывания и в адрес польских евреев, которые якобы инициировали протесты. «Рабочий актив» появлялся с плакатами, на которых было написано: «Литераторы — к перу, студенты — за учебу», «Очистить партию от сионистов». Кто-то вместо «Сионисты — в Сион» написал «Сионисты — в Сиам», как будто хотел отправить евреев не в Израиль, а в Таиланд.

Митинг в поддержку антиcемитской политики партии, 1968. Источник: Институт национальной памяти Польши

Митинг в поддержку антиcемитской политики партии, 1968. Источник: Институт национальной памяти ПольшиПоследствия

Сам Владислав Гомулка свою оценку театральным «Дзядам» изложил 19 марта в Зале конгрессов Дворца культуры и науки в Варшаве (дворец первоначально носил имя Иосифа Сталина). Тогда же он осудил протестующую молодежь и указал на ее еврейское происхождение.

Это показывает, что предпосылки столкновения поляков с властями существовали и раньше, как минимум в июне 1967 года. Во второй половине 1960-х у поляков не было уже никаких иллюзий, связанных с персоной Владислава Гомулки. Никто не рассчитывал, что он решится на какие-либо серьезные реформы. Гомулка сделал ставку скорее на «твердолобых» партийцев, чем на «ревизионистов», ведь «твердолобые» никогда не предали бы коммунизм, а с «ревизионистами» могло быть по-разному. Впрочем, насчет этого как раз он был прав, принимая во внимание будущие события, когда именно «ревизионисты» способствовали слому системы.

В партийных рядах начались брожения. Особенно громкими оказались «мочаровцы» — от их лидера Мечислава Мочара. Именно они подогрели антисионистские настроения, которые не погасил — скорее, наоборот, подлил масла в огонь — Владислав Гомулка. Это произошло в июне 1967 года. В своей речи он назвал польских евреев «пятой колонной» (в опубликованной позже стенограмме эту формулировку убрали). Гомулка намекнул, что власти не будут усложнять польским евреям эмиграцию, сказав, что если у них две родины, то следует выбрать какую-то одну. Иначе говоря: или Польша, или Израиль. Известный польский писатель Антоний Слонимский тогда пошутил: «Я понимаю, что из двух родин мне предложено выбрать одну. Но почему ей должен стать Египет?»

Дело в том, что подоплекой нападок Гомулки на польских евреев стала Шестидневная война на Ближнем Востоке, иначе говоря, столкновения Израиля с Египтом, Иорданией и Сирией, а затем и с Ираком, Саудовской Аравией, Кувейтом и Алжиром. СССР тогда решил, что коммунистический лагерь поддерживает арабские страны.

Мартовские репрессии и антисемитская пропаганда вынудили польских евреев, которых и без того после Второй мировой войны осталось в Польше не так много, покинуть страну. Между 1968 и 1971-м годом в результате травли Польшу покинуло около 13 тысяч человек.

Однако вернемся к «Дзядам». Спектакль поставил Казимеж Деймек — личность многогранная, которую власти то привечали, то, наоборот, осуждали. Театральная карьера Деймека началась в 1940-х, тогда он воспевал соцреализм. После 1956 года поддерживал политическую оттепель, порвавшую со сталинизмом и социалистическим реализмом. В 1980-е был советчиком Войцеха Ярузельского. В 1990-е стал депутатом и министром культуры от Польской крестьянской партии.

После событий, связанных с постановкой «Дзядов» Казимежа Деймека выгнали из партии (важно подчеркнуть: во время работы над спектаклем Деймек был членом ПОРП). Кроме того, он потерял пост директора Национального театра. Несколько следующих лет работал режиссером за границей.

Еще один парадокс — по принятому в Польше календарю той эпохи, Октябрьская революция выпадала в ноябре. И именно в честь 50-й годовщины Октябрьской революции в ноябре 1967 года поставили «Дзяды».

Переводчик Полина Козеренко, редактор Ольга Чехова